ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN

ALETA AMARILLA (THUNNUS ALBACARES) DEL OCEANO PACIFICO MEXICANO

FICHA TECNICA NORLEX

Nombre corto: 16071409.

Legislación: Federal.

Fuente: D.O.F.

Emite: SAGARPA.

Fecha de publicación:

16 de julio de 2014.

Fecha de entrada en vigor:

17 de julio de 2014.

Nota 22 de agosto de 2023: El presente ordenamiento se abroga a

partir del 23 de agosto de 2023 por el Acuerdo por el que se da a Conocer el

Plan de Manejo Pesquero de Atún Aleta Amarilla (Thunnus

Albacares) Capturado por la Flota Cerquera del Océano Pacífico Mexicano,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2023.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, Secretario de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento

en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, 8o., fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV, 36 y 39, de

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1o., 3o., 5o. fracción XXII

y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Primero, Segundo y Tercero del Decreto

por el que se establece la organización y funcionamiento del Organismo

Descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca; y 1o., 4o. y 5o. del

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca, y

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura

Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de Pesca

(INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización de los Planes de

Manejo Pesquero.

Que los Planes de Manejo tienen por objeto

dar a conocer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad

pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el

conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros,

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella, que en su

conjunto son el anexo del presente instrumento.

Que para la elaboración de los Planes de

Manejo, el INAPESCA atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y

los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he

tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) DEL OCEANO PACIFICO MEXICANO

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el Plan de Manejo

Pesquero de Atún Aleta Amarilla (Thunnus albacares)

del Océano Pacífico Mexicano.

TRANSITORIO

UNICO.- El

presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de junio de 2014.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN ALETA

AMARILLA DEL OCEANO PACIFICO MEXICANO

INDICE:

1. Resumen ejecutivo

2. Marco jurídico

3. Ambitos de aplicación del Plan de Manejo

3.1. Ambito biológico

3.2. Ambito geográfico

3.3. Ambito ecológico

3.4. Ambito socioeconómico

4. Diagnóstico de la pesquería

4.1. Importancia

4.2. Especies objetivo

4.3. Captura incidental y descartes

4.4. Tendencias históricas

4.5. Disponibilidad del recurso

4.6. Unidad de pesca

4.7. Infraestructura de desembarco

4.8. Proceso e industrialización

4.9. Comercialización

4.10. Indicadores socioeconómicos

4.11. Demanda pesquera

4.12. Grupos de interés

4.13. Estado actual de la pesquería

4.14. Medidas de manejo existentes

5. Propuesta de manejo de la pesquería

5.1. Imagen objetivo al año 2022

5.2. Fines

5.3. Propósito

5.4. Componentes

5.5. Líneas de acción

5.6. Acciones

6. Implementación del Plan de Manejo

7. Revisión, seguimiento y actualización del Plan

de Manejo

8. Programa de investigación

9. Programa de inspección y vigilancia

10. Programa de capacitación

11. Costos y financiamiento del Plan de Manejo

12. Glosario

13. Referencias

14. Anexo

1. Resumen ejecutivo

La pesca de túnidos

se realiza tanto en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México como en aguas

internacionales del Océano Pacífico Oriental, representa una fuente de

alimento, empleo directo e indirecto, comercio y bienestar económico tanto

regional como nacionalmente. Las especies objeto de captura son el atún aleta

amarilla (AAA), Thunnus albacares y atún aleta azul, T. thynnus, y

como especies asociadas se encuentran el barrilete Katsuwonus pelamis, patudo o atún ojo grande T. obesus,

albacora T. alalunga,

el barrilete negro Euthynnus lineatus y

bonito Sarda spp.

El AAA es uno de los recursos más importantes en términos de volumen de captura

y derrama económica, a partir de su captura se generan empleos directos e

indirectos en la fase extractiva, industrial y de comercialización. Se

comercializa en diferentes presentaciones: fresco, congelado y enlatado, tanto

al mercado nacional como internacional. La pesquería ha enfrentado diferentes

retos desde sus inicios; la problemática está identificada básicamente en tres

puntos: sobreexplotación del recurso, sobrecapitalización

y conflicto social. Para la elaboración del presente documento se han utilizado

herramientas de planeación contando con la participación de empresas atuneras,

pescadores, tripulantes, permisionarios, procesadores, instituciones educativas

y de investigación y el Gobierno Federal y Estatal, a través de metodologías

participativas e interactivas; se propone que la pesquería se realice de forma

segura, incluyente, económicamente rentable, bajo un esquema de sustentabilidad

del recurso, con estándares internacionales de regulación, actores coordinados,

pescadores asesorados, que gocen de calidad de vida y desarrollo económico,

utilizando infraestructura óptima con amplios y variados canales de distribución,

que comercializan productos de alta calidad y alto valor agregado. Así como una

flota de embarcaciones moderna y eficiente, bajo criterios de equidad al acceso

de los recursos, provista de infraestructura que satisfaga las necesidades de

procesamiento e inocuidad del mercado nacional e internacional. El presente

instrumento de planeación a largo plazo contribuye al ordenamiento de esa

actividad, integra y mantiene actualizada la información biológica,

socioeconómica, jurídica, así como las disposiciones de administración y

regulación con criterios de sustentabilidad, incidiendo de esta manera en el

mantenimiento, recuperación y fomento productivo de este recurso pesquero.

2. Marco jurídico

Este Plan de Manejo Pesquero

se apega al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por

lo que corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de

la plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son

considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la

extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas

interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural

que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los

ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y

prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos

que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias

manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador

de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta riqueza biológica de

los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y generadora de

empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo los

principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Además de la pesca,

la acuacultura y la maricultura son actividades que también demandan de un

impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes de Manejo

Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta Magna, a la

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 4 fracción

XXXVI, 36 fracción II y 39, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a la

Carta Nacional Pesquera 2012.

La Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como

actividades que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México,

considerándolas de importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el

desarrollo del país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y

regulación del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y

la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos,

biológicos y ambientales.

Definiendo las bases para la

ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y

rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando

los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el

mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a

través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola.

Procura el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos

pesqueros y acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar

que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. Además

es un Plan de Manejo con enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta

para la Pesca Responsable, del cual México es promotor y signatario, y es

congruente con los ejes estratégicos definidos por el Presidente de la

República para la presente administración, que serán el soporte para el nuevo

Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente a la Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a)

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, concerniente a la emisión de

Normas reglamentarias de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades Cooperativas

que rige la organización y funcionamiento de las sociedades de producción

pesquera, y c) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(LGEEPA), relativa a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y

protección al ambiente y acervo biológico del País.

Dentro de los instrumentos

creados para apoyar la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de

Manejo Pesquero (PMP) definidos como el conjunto de acciones encaminadas al

desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable;

basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros,

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En este

caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el encargado de

elaborar dichos planes.

La pesquería de atún en el Océano Pacífico

está regulada por diversos ordenamiento legales: el Decreto Promulgatorio

del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los

Delfines, adoptado en la Ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América

(DOF, 1999), en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical

(CIAT), el Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca

comercial de atún aleta amarilla (Thunnus albacares),

patudo o atún ojo grande (T. obesus), atún aleta azul (T. thynnus) y barrilete (Katsuwonus pelamis) en

aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos del Océano

Pacífico, publicado en el DOF en 2011, que establece tres periodos de veda;

este Acuerdo se actualizará con base en las recomendaciones del Grupo de

Trabajo sobre Poblaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Los

permisos de pesca comercial para túnidos en general,

cuentan con restricción para capturar atún aleta azul.

3. Ambitos de aplicación del

Plan de Manejo

3.1. Ambito

biológico

Las especies capturadas comercialmente y de

mayor importancia en la pesquería del atún en el Océano Pacífico Oriental (OPO)

son:

· Atún

aleta amarilla, Thunnus albacares

· Atún

aleta azul, Thunnus thynnus

· Barrilete,

Katsuwonus pelamis

Los atunes pertenecen a la familia Scombridae, los escómbridos tienen hábitos pelágicos, por

lo general, se encuentran en la porción epipelágica

de la columna de agua y rara vez por debajo de los 200 metros de profundidad

(Eslava et al., 2003).

Son especies que se caracterizan por tener una

particularidad única entre los peces teleósteos que consiste en el sistema de

contracorriente de intercambio de calor entre venas y arterias, que les permite

retener el calor metabólico, lo que hace que el pez tenga una temperatura más

alta que el agua circundante (Collette, 1978). Este mecanismo de

termorregulación les da la posibilidad de extender su hábitat y mantener un

nivel adecuado de actividad metabólica. Forman grandes cardúmenes segregados

por tallas, los juveniles prefieren estar cerca de la superficie mientras que

los adultos prefieren aguas profundas, aunque también pueden encontrarse cerca

de la superficie (Blackburn, 1965). Se encuentra generalmente por arriba de la

termoclina, cabe mencionar que la región del OPO se caracteriza por presentar

una termoclina y capa de mezcla superficial menor de 100 m de profundidad (Au y

Perryman, 1985).

El atún aleta amarilla (AAA) presenta un

cuerpo fusiforme, la segunda aleta dorsal y la aleta anal son de color

amarillo, las cuales son alargadas en los organismos maduros. El cuerpo es de

color azul metálico, cambiando a plata en el vientre y tiene cerca de 20 líneas

verticales discontinuas.

Como las demás especies de atunes, es un

organismo muy activo, que presenta desplazamientos de grandes distancias en

tiempo corto lo que genera un gasto energético elevado (Blunt,

1960; Schaefer, 1961, Kitchell et al., 1978; Olson y Boggs, 1986), por lo anterior, se menciona

que la disponibilidad del alimento, juega un factor determinante en la

abundancia y distribución de los atunes (Blackburn, 1969), así como también las

condiciones oceanográficas, ya que los atunes prefieren aguas cálidas, lo que

se refleja en su amplia distribución en los mares tropicales y subtropicales

del planeta, encontrándose entre los 40° Norte y 40° Sur, siendo la especie de

atún más tropical. En aguas mexicanas se encuentra a lo largo de la costa del

Pacífico, en la parte sur y media del Golfo de California e Islas Revillagigedo

(Fisher et al., 1995).

Se alimenta principalmente de peces y

cefalópodos, existiendo diferencias de alimentación con los delfines

(Román-Reyes, 2005), con los cuales se asocian los de mayor talla. Su

alimentación ocurre durante el día y principalmente en la superficie de la zona

oceánica. Alverson (1963) menciona que en el OPO, las

presas más frecuentes fueron langostillas (Pleuroncodes planipes), cangrejos portúnidos

y peces de la familia Scombridae, Ostracidae,

Exocoetidae y Tretadontidae.

Existe dimorfismo sexual en términos solamente

de crecimiento en talla y peso, ya que las hembras después de los 95 cm

desaceleran el crecimiento, esto probablemente relacionado con la reproducción.

Una hembra tiene una fecundidad de millones de huevecillos (Schaefer, 1996), lo

que ocasiona que no se detecte ninguna relación parentela-progenie al ser

especies de estrategia reproductiva tipo “r”.

La longitud en la que el 50% del AAA del

Pacífico Oriental se encuentra maduro es de 92 cm en el caso de las hembras y

de 62 cm en machos, lo que corresponde a una edad aproximada de 1.5 y 2 años.

El desove lo realizan principalmente en verano, pero pueden hacerlo dos o tres

veces al año (Schaefer, 1998), en aguas de tropicales a subtropicales

frecuentemente cerca de la costa, sus huevos y las larvas son planctónicos (Cole,

1980).

A nivel genético aparentemente no existen

diferencias entre el AAA del Pacífico Occidental y Central con el del Pacífico

Oriental (Ward et al., 1997), sin

embargo, se manejan como dos poblaciones separadas. La población del Pacífico

Oriental se encuentra entre los 40° Norte y Sur y como límite occidental los

150° Oeste (área de manejo de la Comisión Interamericana del Atún Tropical,

CIAT). Existe movimiento hacia dentro y fuera de la zona, pero se trata bajo el

supuesto de que no hay una tendencia direccional. Además, los estudios de

marcado de atunes han indicado una cierta fidelidad a la zona de marcado

(Schaefer et al., 2007).

Esta especie en su fase juvenil se encuentra

asociada a objetos flotantes, formando cardúmenes, principalmente en las zonas

tropicales del Pacífico Oriental. En etapas posteriores, se localizan como cardúmenes

libres, sobre todo en zonas costeras tanto al Sur como al Norte del Ecuador y

en cardúmenes asociados a delfines, los cuales se componen en su mayoría por

organismos adultos. Es posible que exista una ruta de migración al ir madurando

de las zonas ecuatoriales donde se realiza una pesca intensa sobre objetos

flotantes naturales y artificiales (FAD, por sus siglas en inglés), terminando

en la asociación con los delfines, esto lo sugiere el análisis de la

distribución espacial de tallas de los organismos capturados (Dreyfus et al., 2011).

Cada tipo de cardumen tiene una distribución

espacial particular, los cardúmenes libres se encuentran en su mayoría cercanos

a la costa, mientras que los asociados a delfín son más oceánicos

(López-Medina, 2004).

La relación talla-peso del AAA ha sido

ampliamente analizada, actualmente se ha utilizado principalmente en los

análisis de evaluación la relación de Wild (1986) (Fig. 1).

w = 1.387 X 10 -5. l3.086

Donde w = peso en kilogramos y l = talla

(longitud furcal)

Figura 1. Relación talla-peso del AAA de acuerdo a Wild (1986).

3.2. Ambito

geográfico

El AAA se encuentra distribuido por todo el

Océano Pacífico y es probable que exista una población continua en el Océano

Pacífico entero, con intercambio de individuos a nivel local, aunque existe

cierta evidencia genética de aislamiento local. La mayor parte de la captura

proviene de las regiones oriental y occidental, aunque las capturas cerqueras

son relativamente bajas cerca del límite occidental del OPO en 150°. Los

desplazamientos de aletas amarillas marcados suelen cubrir centenares, no miles

de kilómetros, y el intercambio entre el OPO y el Pacífico Occidental parece

ser limitado (Aires da Silva y Maunder, 2012).

De las provincias oceánicas más productivas

del planeta, destaca el Océano Pacífico Tropical Oriental, donde la captura de

especies pelágicas mayores como los atunes representa volúmenes de captura

significativos en el desarrollo de la pesca oceánica (Badán, 1997). Los atunes

son objeto de una de las pesquerías más importantes en el mundo respecto a su

volumen de captura como a su valor comercial (Muhlia-Melo,

1987).

La pesca de AAA se realiza tanto dentro de la

Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México como en aguas internacionales del

Pacífico Oriental hasta los 150º longitud Oeste. Esta zona está regulada por la

CIAT, que está conformada por diversos países incluyendo a México. En este

organismo se analiza, discute y acuerdan medidas de conservación y de manejo

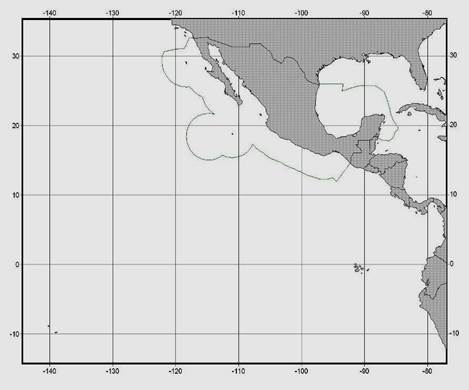

pesquero para la región (Fig. 2).

Figura 2. Ambito

geográfico que marca la delimitación de la ZEE de México (tomado de la ficha de

Atún del Pacífico, Carta Nacional Pesquera, 2010).

3.3. Ambito

ecológico

El AAA es una especie que se encuentra en los

niveles más altos de la cadena alimenticia junto con los delfines, tiburones,

picudos entre otras especies pelágicas mayores (Olson y Watters,

2003).

La pesca mexicana del atún se centra en

cardúmenes asociados con delfines, ya que en ellos se encuentran los atunes más

grandes (FAD) y de mayor valor en el mercado de exportación. El incremento

reciente en la pesca asociada a objetos flotantes y a cardúmenes libres como

respuesta a la preocupación internacional para evitar la pesca incidental de

delfines, puede conducir a una reducción en el rendimiento del atún por la

mortalidad de individuos juveniles, además de afectar al ecosistema en su

conjunto a través de la captura incidental de otras especies.

En el caso particular de los delfines

asociados al atún, los esfuerzos realizados para su protección se iniciaron a

mediados de los años setenta y actualmente están en marcha dos programas (uno

nacional y otro internacional) de reducción sucesiva de la mortalidad

incidental, ambos se basan en el monitoreo de la mortalidad incidental por

medio de observadores científicos, este monitoreo cubre la totalidad de los

viajes de pesca desde 1991.

En el marco del Acuerdo sobre el Programa

Internacional para la Conservación de Delfines (APICD) y de la CIAT, se

incorpora el "límite de mortalidad incidental de delfines" (LMD) por

barco como instrumento básico de control. Se incluye un Sistema de Seguimiento

y Verificación del atún, el cual opera desde el momento de su captura hasta su

comercialización, indicando que el producto deberá ser etiquetado al

almacenarse en bodega, señalando aquel "atún capturado en lances en los

que resulten delfines muertos o gravemente heridos". Los resultados de

este programa han sido favorables, ya que entre 1986 y 2001, el desempeño de la

flota atunera mexicana mostró una disminución importante de la mortalidad

incidental: de 15 a 0.16 delfines por lance. Es importante señalar que estos

valores se obtuvieron manteniendo prácticamente igual número de lances sobre

delfines, lo que indica un mejor desempeño de los pescadores; en 89% de los

lances no resultó muerto ningún delfín (Dreyfus y Robles, 2011b)

La evaluación de poblaciones de delfines en la

zona atunera del OPO muestra que las poblaciones de delfines se encuentran

estables, sin presentar ningún indicio de declinación a causa de la mortalidad

incidental ejercida por la flota atunera internacional.

Existe la hipótesis de que los eventos

meteorológicos como los huracanes, sumados a los eventos climáticos de mesoescala como son los eventos de El Niño y La Niña,

afectan de varias maneras al desarrollo de la pesca del atún. Los huracanes

pueden tener efectos tanto negativos como positivos en la pesca, por un lado

ocasionan pérdidas económicas directas al destruir barcos e implementos de

pesca y por otro, impiden la captura funcionando como una veda temporal (en

tanto dure el huracán) y regional (su zona de influencia), lo que conllevaría

un efecto positivo al contribuir a frenar la sobrepesca, lo que a su vez

también contribuye a la sustentabilidad del atún (Pérez, 2008).

3.4. Ambito

socioeconómico

La pesquería de atún aleta amarilla es una de

las más importantes a nivel nacional, en términos de captura e ingreso.

Representa una fuente de alimento, empleo directo e indirecto, comercio y

bienestar económico tanto regional como nacionalmente.

Los estados de: Sinaloa, Colima, Chiapas y

Baja California concentran la mayoría de la flota y la mejor infraestructura

para esta pesquería, descargándose en ellos aproximadamente el 90% de la

captura nacional. La flota está conformada por 69 embarcaciones que utilizan la

red de cerco como arte de pesca y 15 barcos de vara o también conocidos como de

pesca con carnada viva con capacidad 1,536 t de capacidad de acarreo. A

excepción de Baja California, en los ya mencionados estados, existen plantas

para el enlatado del atún, que producen grandes cantidades de latas conformando

en la actualidad parte de la dieta de la población mexicana (CONAPESCA, 2010).

Los principales puertos base de los barcos atuneros son Mazatlán, Ensenada

Manzanillo y Puerto Madero.

Para la pesquería ribereña de atún en Oaxaca,

existen 11 permisos de pesca comercial de túnidos

desde el año 2002 que amparan a nueve cooperativas pesqueras y una persona

física, que tienen registradas 101 embarcaciones menores principalmente de 7 a

7.6 m (23 a 25 ft) de eslora. Los pescadores ribereños comercializan su

producto directamente en playa el producto fresco congelado, así como en los

principales mercados de abasto de productos marinos en las grandes ciudades

como Ciudad de México, Guadalajara y últimamente en Mérida, Yucatán.

En el año 2012 el total del peso desembarcado

fue de 96,089.504 t, con un valor de 1,023,233.03

miles de pesos (CONAPESCA, 2012); en este año

el atún fue el tercer producto pesquero más exportado, con un volumen de

46,372 t y un valor de 197,398 miles de dólares, principalmente a España

(25,211 t), Estados Unidos de América (9,199 t), Guatemala (7,857 t), Japón

(2,332 t) y Ecuador (1,212 t) (CONAPESCA, 2012). El atún aleta amarilla se exporta en

diferentes presentaciones: fresco, congelado y enlatado, tanto al mercado

nacional como internacional.

4. Diagnóstico de la pesquería

4.1. Importancia

La pesquería del atún es muy dinámica,

cambiante y difícil de predecir; el descubrimiento de nuevas áreas de pesca, la

apertura de nuevos mercados y el desplome de otros, los cambios constantes en

los precios así como la variabilidad en la oferta y la demanda, la caracterizan

como un reto para los pescadores y los industriales. No obstante, esta pesquería genera en

el país, alrededor de $1,246,296 miles de pesos, cifra que da una idea de su

magnitud, lo que le ha valido ocupar el segundo lugar en cuanto a valor,

convirtiéndose en una importante fuente de empleo para cientos de personas

(CONAPESCA, 2012).

Los atunes, catalogados como especies

"altamente migratorias", representan una riqueza común para todos los

pueblos del mundo, por ello se han establecido comisiones atuneras

internacionales como la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la Comisión

para la Conservación del Atún del Atlántico, la Comisión del Pacífico Sur y,

dependientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), la Comisión de

Pesquerías del Indo-Pacífico y la Comisión de Pesca del Océano Indico, ya que

su conservación y el incremento racional de sus capturas, asegurará que esta

fuente importante de alimento sea aprovechada de manera óptima.

Derivado de lo anterior, la CIAT menciona que

las poblaciones de atunes, especies afines y otros tipos de peces capturados

por barcos atuneros en el OPO deben ser mantenidas a niveles de abundancia que

puedan sostener rendimientos máximos continuos, para ello contempla un programa

de investigación como base en la administración de las pesquerías con personal

científico proveniente de muchos países. La mayoría de éstos en las oficinas en

La Jolla, California (EE.UU.), otros en oficinas regionales en Manta y Playas

(Ecuador), Ensenada y Mazatlán (México), Panamá (Panamá), Mayagüez (Puerto

Rico), Cumaná (Venezuela) y en un laboratorio en Achotines

(Panamá). La CIAT cubre la mayoría de los viajes de pesca realizados por buques

cerqueros de más de 363 t de capacidad de acarreo (los demás los programas

nacionales respectivos) (INAPESCA, 2006).

La flota atunera mexicana que opera en aguas

de OPO, de acuerdo al registro regional de buques que elabora y mantiene la

CIAT, con información proveniente de los diferentes países participantes,

indica que la flota mexicana está actualmente conformada por 69 embarcaciones

que utilizan la red de cerco como arte de pesca y las 15 restantes son barcos

de vara o también conocidos como de pesca con carnada viva con capacidad 1,536

t de capacidad de acarreo.

Prácticamente toda la captura la realiza en

México la flota con red de cerco, que está bien consolidada, con plantas

procesadoras y enlatado que da abasto al mercado nacional, 99% de la captura.

Esta flota tiene como principales puertos base: Mazatlán, Sinaloa, Manzanillo,

Colima y Puerto Madero, Chiapas. Además de las embarcaciones antes mencionadas,

que generan la mayor parte de la producción nacional (alrededor de 120,000 t

anuales), se tienen registradas 101 embarcaciones menores, principalmente de 7

a 7.6 m (23 a 25 ft) de eslora, propulsadas con motores fuera de borda con

potencia de 40 a 75 hp, con predominancia de 60 hp; aunque se llegan a utilizar

de hasta 200 hp, para la pesquería ribereña de atún en Oaxaca, misma que cuenta

con 11 permisos de pesca comercial de túnidos desde

el año 2002, que amparan a 9 cooperativas pesqueras y una persona física.

En México, el atún es la tercera pesquería en

cuanto a volumen de captura (Fig. 3), después de la sardina y el camarón, y la

segunda en valor, después del camarón; lo que representa en valor

aproximadamente de $1,246,296 miles de pesos. De los 11 estados costeros del

Pacífico mexicano, Sinaloa, Colima, Chiapas y Baja California concentran la

mayoría de la flota y la mejor infraestructura para esta pesquería (fuente de

empleo para miles de personas), descargándose en ellos aproximadamente un 90%

de la captura nacional (CONAPESCA, 2010) (Fig. 4). El AAA constituye en los

últimos años entre 75% y 90% de la captura anual de la flota mexicana, el

barrilete representa entre 7% y 20%, mientras que las otras especies (aleta

azul, patudo, albacora, bonito) conforman menos del 5% de la captura. Estos

porcentajes varían en función de la proporción del tipo de lances que se

efectúen, de las condiciones oceanográficas presentes, del interés de la

industria y de la abundancia misma de estos recursos (INAPESCA, 2006).

Figura 3. Producción anual de túnidos en México (peso vivo; CONAPESCA, 2010).

Figura 4. Participación porcentual de la producción de túnidos

en las principales entidades mexicanas en 2010 (CONAPESCA, 2010).

La pesca y la acuacultura son asuntos de

seguridad nacional y parte importante del quehacer económico y social del país

(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018). En 2006, el Producto Interno Bruto

(PIB) agropecuario, silvícola y pesquero aportó el 5.4 por ciento del PIB

nacional. Dentro del PIB sectorial las actividades agrícolas participan con el

70%, las actividades pecuarias con el 23% y con el 7% la silvicultura y pesca.

El sector pesquero es fuente importante de alimentos para la población, aporta

insumos para la industria y divisas por la venta de productos de alto valor

comercial. En el ámbito local, las actividades pesqueras se han convertido en

elementos fundamentales del ingreso para segmentos importantes de la población

y de impulso del desarrollo económico regional (Programa Sectorial de

Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012). Desde el 2002, el Gobierno

mexicano por recomendaciones de la CIAT, ha establecido acuerdos de veda para

la pesquería de túnidos con redes de cerco en el

Pacífico mexicano dentro de la ZEE, así como en aguas marinas internacionales

del OPO que regula la CIAT.

En el Estado de Nayarit no existen hasta ahora

permisos de pesca comercial para la captura de atún como en otras entidades,

por lo tanto, no existen registros históricos de captura, además de que este

recurso despertó su interés en los últimos años, sin embargo, es capturado de

manera temporal (debido a que el atún es altamente migratorio y no se encuentra

disponible todo el año) bajo el amparo de permisos de tiburón y escama. No

obstante, se ha tenido un seguimiento continuo durante 2010 y 2011 por parte del

Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Bahía de Banderas, Nayarit,

en la cual operan alrededor de 37 embarcaciones ribereñas.

De acuerdo con los registros de los pescadores,

la captura de atún en el periodo de análisis de diciembre 2010 a noviembre

2011, en La Cruz de Huanacaxtle, fue de 104 t, lo que representó

aproximadamente el 50% de la captura total de la flota analizada. El porcentaje

restante está compuesto por distintas especies de tiburón, huachinangos y

pargos. Las capturas más altas de atún se registraron en los meses de febrero

(17,023 kg), abril (21,357 kg) y noviembre (17,340 kg) (Fig. 5).

Figura 5. Captura de atún y otras especies (kg) en la Cruz de Huanacaxtle,

Nayarit, 2011 (Fuente: libretas de los pescadores).

De acuerdo a información de entrevistas con

los pescadores se tiene un estimado anual de alrededor de 300 t por parte de

esta flota de embarcaciones menores, que representa el 0.25% del total de la

captura anual de atún por la flota de cerco.

4.2. Especies objetivo

Las especies objetivo en la pesquería de túnidos en el OPO son el AAA, Thunnus albacares, el atún aleta azul, Thunnus thynnus y el barrilete, Katsuwonus pelamis.

El AAA se está explotando a niveles cercanos

al máximo sostenible, pero existe el riesgo de que la mortalidad excesiva de

juveniles cause una disminución de la biomasa de este recurso, sin olvidar que

algún cambio ambiental o de reclutamiento pueden modificar las estimaciones del

Rendimiento Máximo Sostenible (INAPESCA, 2006).

La captura de atún en el Golfo de

Tehuantepec, de cierta forma, se considera una pesca asociada a la de pelágicos

mayores (tiburones, dorado y pez vela) por lo que puede ser catalogada como

incidental, ya que el arte de pesca y la tecnología empleadas son de baja

selectividad. Cuando los cardúmenes de atún son visibles, la especie se vuelve

especie objetivo de pesca, para lo que, además de los palangres descritos, se

utilizan líneas de mano por troleo (curricanes).

4.3. Captura incidental y

descartes

La captura incidental en la pesquería con red

de cerco debe de ser evaluada constantemente y determinar el impacto ecológico

y su efecto hacia otras pesquerías de la región (INAPESCA, 2006). La diversidad

de especies y el volumen de captura de la pesca incidental, varían dependiendo

del tipo de lance pesquero realizado por la flota pesquera: delfines, objetos

flotantes y cardúmenes libres. En lances sobre objetos flotantes, se registran

los volúmenes más altos de captura incidental. En general, las especies

capturadas de manera incidental en la pesquería de túnidos

se enlistan en la tabla 1.

Tabla 1. Especies de captura incidental,

durante los lances de pesca de la flota atunera de cerco.

|

Nombre común |

Nombre científico |

|

Dorado |

Coryphaena spp. |

|

Marlin

azul |

Makaira nigricans |

|

Marlin

negro |

Istiompax indica |

|

Mantarraya |

Mobula spp. |

|

Marlin

rayado |

Kajikia audax |

|

Marlin

trompa corta |

Tetrapturus angustirostris |

|

Peces ballesta |

Familia Balistidae |

|

Pez espada |

Xiphias gladius |

|

Peto o wahoo |

Acanthocybium solandri |

|

Pez sol |

Mola mola |

|

Pez vela |

Istiophorus platypterus |

|

Raya |

Pteroplatytrygon violacea |

|

Tiburón azul |

Prionace glauca |

|

Tiburón café |

Carcharhinus falciformis. |

|

Tiburón martillo |

Sphyrna spp. |

|

Tiburón mako |

Isurus spp. |

|

Tiburón puntas blancas |

Carcharhinus longimanus |

|

Tiburón puntas negras |

Carcharhinus limbatus |

|

Tiburón sedoso |

Carcharhinus falciformis |

|

Tiburón zorro |

Alopias vulpinus |

|

Jureles |

Seriola spp. |

|

Salmonetes |

Elagatis bipinnulata |

Entre las especies de pesca ocasional y

complementaria se encuentran:

· Albacora,

Thunnus alalunga

· Atún

patudo, Thunnus obesus

· Barrilete

negro, Euthynnus lineatus

· Bonito,

Sarda spp.

Por otra parte, existe en México una flota que

utiliza como arte de pesca el palangre que obtiene como captura incidental

pequeñas capturas de atún, aproximadamente 5% de sus capturas, correspondiendo

el 50% a varias especies de tiburones y el 45% a peces picudos, como el pez

espada principalmente.

De los tres tipos de indicadores de pesca

empleados para localizar los cardúmenes de atún, es decir, brisa, delfín u

objetos flotantes (palos), México realiza el mayor número de lances sobre

cardúmenes asociados a delfines (Fig. 6), normalmente un 60% de los lances son

sobre estos cardúmenes (Dreyfus y Robles, 2011b).

Figura 6. Porcentaje de lances asociados a delfín, brisa y palos de la flota

mexicana (Dreyfus y Robles, 2011b).

En este sentido, las evaluaciones de las

poblaciones de delfines del OPO Tropical, en particular de los involucrados con

la pesca del atún, demuestran que las poblaciones de delfines se encuentran

estables, sin presentar indicios de declinación a causa de la mortalidad

incidental ejercida por la flota atunera internacional. De los delfines que son

encerrados en las redes de cerco, más del 99.9% son liberados y la tasa de

mortalidad de delfines de la flota mexicana en particular ha descendido

considerablemente hasta 0.1 delfines muertos por lance con delfines encerrados

en el 2011 (Fig. 7). Esto es el límite inferior del intervalo de confianza de

la estimación de abundancia de cada población, lo que es considerado como un

mortalidad incidental que no pone en riesgo a estas poblaciones (CIAT, 2011).

La tasa de mortalidad se calcula con respecto a los lances con delfines

encerrados.

Figura 7. Tasa de mortalidad de delfines de la flota atunera mexicana con red de

cerco en el Pacífico Oriental de 1986 a 2011. Datos del Programa Nacional de

Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD) (Dreyfus y

Robles, 2011a).

En el caso de pesca de atún sobre cardúmenes

libres, el problema de los descartes y captura incidental también existe, y

aunque es de magnitud inferior, se traduce de igual manera en un desperdicio

económico y un impacto ecológico.

Es importante destacar que la flota mexicana

dirige la mayor parte de su actividad a la pesca de atunes adultos asociados a

delfines, por lo que genera un menor descarte y menor mortalidad incidental de

otros peces (Tabla 2).

Tabla 2. Captura incidental en toneladas en el OPO

durante el 2010 para embarcaciones de cerco (CIAT, 2011).

|

Tipo de Lances |

Toneladas |

|

Asociados a delfines |

2,591 |

|

Sobre cardúmenes independientes |

264 |

|

Asociados objetos flotantes |

177 |

Los estudios realizados por la CIAT demuestran

que si se aplicara la pesca de atún únicamente sobre objetos flotantes y

cardúmenes libres se causaría daño a la población de AAA (Punsly

et al., 1994), lo que provocaría

además un perjuicio económico. Con base en un modelo poblacional discreto se

puede apreciar el efecto que una reducción de 33% en la mortalidad por pesca

sobre diferentes edades (o en función de los tipos de lance) tendría sobre el

Rendimiento Máximo Sostenible, RMS (Fig. 8) (Dreyfus y Robles, 2011b).

Figura 8. Efecto de incremento en el RMS en función de la disminución de la

mortalidad por pesca en diferentes grupos de edad.

4.4. Tendencias históricas

La industria atunera inició su desarrollo en

México a partir de 1923, de manera conjunta con su homóloga de California en

Estados Unidos (EE.UU.), a cuyas enlatadoras

entregaba la flota atunera mexicana el producto de su captura; sin embargo, una

serie de problemas entre ambos países, debido a que la flota atunera de EE.UU.

realizaba la captura de atún en aguas nacionales muchas veces sin el

consentimiento del Gobierno mexicano, obligó a México a acogerse a la

Declaración de Santo Domingo en 1976, la cual puso de relieve la importancia

del mar patrimonial, a través de la ZEE (INAPESCA, 2006).

En 1989, aproximadamente el 80% de la

producción nacional (83,483 t) se exportó principalmente a Europa y Japón, pero

con la implementación del embargo atunero por parte de EE.UU. a partir de 1990

y la caída en los precios del atún, la industria atunera tuvo la necesidad de

incursionar en el mercado interno, obteniendo una respuesta extraordinaria, ya

que el consumo interno se incrementó. En 1994 se exportaron únicamente 9,302 t

y a partir de 1995 se volvieron a incrementar las exportaciones hasta unas 60,000

t, aunque descendió a 30,000 t en 1998 (CONAPESCA, 2010).

Figura 9. Serie

de captura de túnidos flota mexicana, 1980-2011

(CIAT, 2011).

La flota mexicana presenta una tendencia

estable en las capturas de atunes (Fig. 9), con un aproximado de 139,000 t

anuales, y en 2003 se obtuvo el máximo histórico de 183,158 t entre las

diversas especies de túnidos. En lo que respecta al

AAA, que conforma la mayor parte de esa producción, se obtuvo un máximo de

162,993 t para ese mismo año (CIAT, 2011).

A partir del 2004 se observa un descenso en la

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de AAA, probablemente asociado a niveles

de reclutamiento bajo que se refleja en capturas menores de AAA, que han sido

compensadas parcialmente con capturas de barrilete y otros túnidos

(DOF, 2010).

Por otro lado, en el Estado de Oaxaca existe

una flota de pangas con permiso comercial para la pesca de atún, sus volúmenes

de captura están alrededor de 400 t anuales (Fig. 10) (Fuente: Subdelegación de

Pesca en la entidad).

Figura 10. Capturas históricas de atún por la flota ribereña de Oaxaca (Fuente:

Subdelegación de Pesca en la entidad, 2011).

4.5. Disponibilidad del

recurso

La disponibilidad de los atunes depende de la

ubicación del alimento, la temperatura superficial del mar y profundidad de la

termoclina, la presencia de frentes oceánicos, surgencias, fuerza y dirección

de las corrientes oceánicas y eventos "El Niño-Oscilación del Sur"

(ENOS), entre otros.

Tradicionalmente la evaluación del recurso se

ha realizado a través de modelos estructurados que requieren de la estimación

de parámetros poblacionales para su aplicación, como es el caso del análisis de

cohortes y rendimiento por recluta. Otro tipo de modelos muy utilizados, son

los de biomasa que requieren de información de captura y de esfuerzo. Esta

pesquería cuenta con información colectada directamente por observadores

científicos a bordo de embarcaciones, esta información es útil para obtener

entre otros, los datos requeridos y de buena calidad para los diversos modelos

que se utilizan para evaluar la condición del recurso y para plantear

estrategias de manejo. Por otro lado, las sinopsis de Cole (1980) y de Wild

(1994) son fuentes importantes de información.

Modelo de Rendimiento por

Recluta (RxR) para el AAA

El objetivo principal es el determinar la

talla o edad “crítica” de captura de una cohorte o grupo de organismos que

nacieron en el mismo periodo. Se basa en dos fenómenos que ocurren al mismo

tiempo: la disminución continua del número de organismos que componen a una

cohorte, debido a la mortalidad natural, generando una pérdida de biomasa, y

por otro lado, el crecimiento de los individuos que produce un incremento en la

biomasa total.

En base a estos dos procesos opuestos, de

generación y pérdida de biomasa de una cohorte, existe una edad para ese grupo

de organismos en que la biomasa es máxima; esa es, desde el punto de vista de

la explotación del recurso, la edad o talla crítica de captura. Sin embargo,

desde el punto de vista de operación del esfuerzo de pesca, generalmente no es

posible capturar a todos los organismos en la edad óptima. Además, existen

factores relacionados con la conservación del recurso que no son considerados

en este modelo, uno de estos factores está relacionado con la reproducción; es

importante que un gran número de organismos alcance la edad adulta y se

reproduzca, generando así más biomasa.

Si los peces desovan antes de alcanzar el

tamaño crítico, no existe peligro, pero si el desove tiene lugar después de que

hayan alcanzado el tamaño crítico, y el esfuerzo de pesca es intenso, el número

de reproductores se puede reducir al grado de repercutir negativamente en el

reclutamiento de años subsiguientes. En consecuencia, el RxR máximo no producirá necesariamente un rendimiento máximo (CIAT,

2011).

En el caso del AAA del Océano Pacífico

Tropical Oriental, con base en los parámetros poblacionales publicados por Wild

(1994), y con el modelo de RPR se

estimó una edad crítica de captura de tres años, el cual, es un valor cercano

al estimado por la CIAT de 2.5 años.

Figura 11. Talla promedio de AAA (Thunnus albacares)

capturado anualmente por la flota cerquera mexicana por tipo de lance,

1995-2011 (Dreyfus y Robles, 2011a).

De acuerdo a estudios realizados, se estimó

que el AAA alcanza su madurez a la edad de dos años. Por lo tanto, el que los

organismos desoven por lo menos una vez, puede conseguirse parcialmente

enfocando la pesquería hacia los cardúmenes asociados a delfines (CIAT, 2011).

En este sentido, al ser ésta una pesquería internacional, en la que otros

países enfocan su esfuerzo pesquero a la captura de juveniles, y en la que

además, las decisiones de manejo se han tomado por consenso, es muy difícil

incrementar el rendimiento. Sin embargo, algunas flotas como la mexicana

capturan primordialmente atunes de alrededor de 100 cm de longitud furcal, que corresponde a 2 años de edad (Fig. 11), es

decir, nuestra pesquería mantiene una captura que en términos de talla crítica

se encuentra cerca del óptimo

Si no se puede controlar el tamaño (edad) de

ingreso a la pesquería; la única manera de administrar el recurso es mediante

el control de la captura o del esfuerzo.

Respecto a la pesca ribereña de Oaxaca, la

disponibilidad del atún en el Golfo de Tehuantepec (Oaxaca-Chiapas) está

definida, en gran medida, por las condiciones ambientales imperantes, siendo su

mejor temporada de diciembre a marzo (invierno), cuando se establece la

predominancia de los vientos “Nortes”. Así, la

presencia del recurso se manifiesta en toda la zona, la cual es accesible a la

flota de la pesca ribereña dedicada a la captura de escama marina, tiburón y túnidos, para el caso de estas tres pesquerías, la captura

de atún se establece inicialmente de manera incidental, pero una vez observada

su presencia, se convierte en dirigida, ya que van adaptando el arte de pesca a

ésta. Así, al observar los cardúmenes, en los palangres cambian el tipo y tamaño

de anzuelo, y de ser posible el tipo de carnada; además de que siempre tienen

disponibles curricanes con señuelos en las embarcaciones para su captura.

Modelos de biomasa

Como indicador de abundancia del AAA se

utiliza la CPUE considerando el esfuerzo de un solo tipo de embarcaciones que

son las más representativas, de mayor distribución y relativamente homogéneas

(embarcaciones con más de 1,000 toneladas de capacidad de acarreo). Existe un

sesgo debido a la comunicación entre embarcaciones a sobreestimar abundancias.

Lo que hace más notable el descenso drástico del índice desde finales del 2005

al presente. Los valores son los más bajos en más de una década (Fig. 12) aunque

existe una tendencia positiva desde el 2008.

Figura 12. CPUE trimestral de 1992 a 2011 y línea de tendencia con media móvil de 6

(línea punteada)

Utilizando el esfuerzo de la flota mexicana

que opera en el OPO se utilizó el modelo de producción con esfuerzo

estandarizado a la clase de embarcaciones de más de 1,000 toneladas métricas de

capacidad de acarreo (embarcaciones con helicóptero utilizado en la búsqueda de

atunes) para estimar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Se utiliza una

metodología de ajuste para situaciones de no equilibrio (Hilborn,

en Quinn y Deriso, 1999).

(CPUEt+1 /CPUEt -1) - 1= 4m/B∞ - 4m/qB∞2

CPUEt – qEt +Єt+1.

Primero se calculó la CPUE para la flota

mexicana de 1992 a 2010 (Fig. 13), se consideró para el esfuerzo estandarizado

los días de búsqueda, dado que la flota mexicana es la más grande, la de mayor

captura de AAA y que cubre una gran extensión del Pacífico Oriental se

consideran confiables y representativos los datos de entrada para el modelo. La

CPUE del 2004 al 2008 son las más bajas en todo el periodo, pero desde el 2009

se muestra un valor más alentador.

Figura 13. Serie de tiempo de la CPUE anual 1992-2011.

De acuerdo al modelo utilizado, se obtuvieron

los siguientes parámetros:

B¥ 1, 700,000 t

RMS

325, 000 t

Q

0.000015

El valor de B¥ es

cercano al estimado de 1, 800,000 de la evaluación de la CIAT con el modelo

A-SCALA (CIAT, 2007) de biomasa virgen. El valor del coeficiente de capturabilidad (Q) es consistente en magnitud al estimado

con otros modelos por personal del CRIP y de la CIAT con el modelo de

Pella-Tomlinson. (CIAT, 2011).

Además, aunque el “diagrama de Kobe” (CIAT,

2011) muestra a la población en buen estado (no ), los métodos de pesca o

proporción de lances sobre los tres tipos de cardumen modifica la estructura

poblacional, afectando el RMS.

La estimación realizada es con base en la

información de la flota mexicana con una pesca dirigida al atún adulto (pesca

con delfines), nos da un RMS más alto que el que combina mayor proporción de

lances sobre objetos flotantes y brisas, al ser la composición de la captura

diferente, mayor mortalidad de juveniles, el RMS se reduce.

En ese sentido, en el OPO los 3 años de

captura alta (2001, 2002 y 2003) se deben a un excedente de abundancia por un

reclutamiento elevado en el 2000, posterior a un fenómeno de “El Niño”

(1997-1998) (CIAT 2011). Estos incrementos de reclutamiento se observan

generalmente con un desfase de 3 años con respecto a El Niño.

Desde hace unos años se ha modificado el

mecanismo de regulación de cuota global a veda temporal. En el 2008 no se

alcanzó un acuerdo de medidas de conservación y unilateralmente los países

aplicaron sus propias medidas, variando la duración de la veda temporal.

En 2007 y 2008 la captura fue baja, cercana a

las 200,000 t y un incremento a 300,000 t no ocurrió en 2011, por la mortalidad

alta de juveniles y ningún indicio de un reclutamiento alto que genere

excedentes. En el 2009 se implementó por acuerdo internacional una veda

temporal de 59 días y de 62 días en 2010 y 2011.

4.6. Unidad de pesca

El número de embarcaciones atuneras que operan

en el OPO por tipo, capacidad de acarreo y puerto base se muestra en la Tabla

3.

Tabla 3. Barcos

atuneros activos de la flota mexicana por puerto base y capacidad de bodega

(t).

|

Barcos Atuneros por tipo de arte |

||||||||

|

Puerto Base |

Capacidad de bodega (toneladas) |

|||||||

|

Cerqueros Mayores |

Cerqueros Menores |

Vareros |

||||||

|

363-600 |

601-1000 |

> 1000 |

100-200 |

201-300 |

301-362 |

45-100 |

101-150 |

|

|

Mazatlán |

0 |

5 |

15 |

3 |

4 |

6 |

0 |

0 |

|

Ensenada |

1 |

8 |

7 |

2 |

2 |

3 |

3 |

6 |

|

Manzanillo |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Puerto Madero |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Total |

1 |

14 |

27 |

5 |

6 |

9 |

3 |

6 |

En México para la captura de atún se utiliza principalmente

la red de cerco que puede medir hasta 1,850 m de longitud y contar con 200 m de

altura (12 a 18 paños de profundidad), de acuerdo al tamaño y capacidad de la

embarcación. Para capturar el atún, se suelta la embarcación auxiliar la cual

lleva sujeta un extremo de la red; el barco va soltando poco a poco el resto de

la red que lleva en el tornamesa de la popa hasta llegar de nuevo a la

embarcación auxiliar formando un círculo con ella. La red en la parte inferior

(relinga inferior), está provista de anillas por las cuales pasa un cable

llamado de jareta el cual se utiliza para cerrar la red por debajo, de esta

forma queda atrapado el cardumen de atún, posteriormente los atunes capturados

son depositados en las bodegas de la embarcación.

La maniobra de pesca comienza cuando los

cardúmenes se localizan visualmente, ya sea por un vigía equipado con enormes

catalejos que se encuentra en una caseta colocada en la parte superior del palo

mayor, la “cofa"; también desde avionetas que acompañan a la flota, o

desde un helicóptero perteneciente. Desde la embarcación se lanza una lancha

que lleva un extremo de la red grande de hasta 500 o más metros de longitud y

rodea al cardumen; luego se cierra el fondo de la red, formando una bolsa grande

(Fig. 14). A medida que la bolsa es cobrada, su volumen disminuye concentrando

a los atunes que son subidos al barco por los pescadores con fuertes ganchos de

acero para colocar el producto en las bodegas y congelar rápidamente.

Figura 14. Red

de cerco usada para pesca de AAA en el Océano Pacífico.

La pesca de atún en el OPO se realiza durante

todo el año, sin presentarse una estacionalidad muy marcada, con un patrón de

capturas relativamente estable durante los últimos años. La abundancia de este

recurso se ve afectada por perturbaciones climáticas notables, como es el caso

del fenómeno ENOS, que influye directamente en las condiciones ambientales.

Durante el 2011 la flota atunera mexicana que operó en el OPO fue de 39 barcos

cerqueros y uno de los llamados vareros, el tonelaje

de acarreo o de capacidad de bodega utilizado por los barcos cerqueros fue de

45,250 toneladas (Robles y Dreyfus, 2011).

Las embarcaciones de mayor capacidad muestran

una regularidad, con aproximadamente 20 embarcaciones constantemente en la mar.

Los cerqueros de menos de 365 t de capacidad de acarreo por el contrario han

disminuido su participación.

La vara es un arte de pesca que consiste en

una vara de bambú o de fibra de vidrio, un cordel y un anzuelo. Al inicio de la

pesquería el anzuelo se encarnaba con anchovetas vivas, en la actualidad los

anzuelos se forran con señuelos o cebos artificiales y la carnada viva se

esparce en la superficie.

El palangre es un arte de pesca que consiste

en una línea principal llamada línea madre que puede llegar a medir hasta 50

millas náuticas, y líneas secundarias llamadas reinales que miden entre 18 y 24

m de longitud; generalmente hay cuatro reinales entre boya y boya y entre éstas

hay una distancia de 250 m. Sin embargo, existen desde hace tiempo los

palangres profundos que se consideran así ya que utilizan ocho o más reinales

entre boya y boya, como carnada se utiliza macarela o calamar, un lance dura

aproximadamente 5 horas, encarnándose 2,000 anzuelos. El recobre del palangre

dura entre 10 y 12 horas dependiendo de la captura y de las condiciones del

mar.

El arte de pesca utilizado en la captura

ribereña de túnidos en el Estado de Oaxaca, son

líneas de mano con curricán, aunque actualmente se emplean palangres pequeños

de entre 150 y un máximo de 300 anzuelos que aumentan las tallas de captura,

para pescar atún y otras especies de pelágicos mayores. Se cuenta con información

de que las tallas obtenidas en esta pesquería van de 6 a 10 kg de peso, que

corresponden a organismos de 5 a 7 trimestres de edad. Estos pesos son iguales

o superiores a los que se capturan en los barcos cerqueros sobre objetos

flotantes en el Sur del OPO, esto con base en el reporte de la

CIAT–SAR-12-YFTSPN. Las tallas que se capturan, coinciden con las capturadas

por los barcos cerqueros cuando realizan la pesca de atún sobre objetos flotantes

y cardúmenes libres cercanos a la costa (Fig. 15).

Asimismo, cuando el atún se encuentra cercano

a la costa, también se acercan los barcos cerqueros y capturan el mismo recurso

en mayores volúmenes, considerando que con un viaje de pesca, un barco captura

lo que la flota ribereña en un año.

Figura 15. Comparación de tallas de captura de

AAA capturado por la flota artesanal de Puerto Angel y flota cerquera (Fuente:

INAPESCA, 2011a).

Las embarcaciones de cerco de bandera mexicana

con capacidad de acarreo de entre 162 y 272 t, pueden efectuar un viaje de

pesca de hasta 30 días en periodo de veda, siempre y cuando lleven a bordo

durante ese viaje, un observador del APICD.

La pesca de atún en el Pacífico Oriental

mexicano es realizada predominantemente con embarcaciones cerqueras, que

capturan atún asociado a delfines, objetos flotantes (naturales o artificiales)

o en cardúmenes libres (no asociados). En el periodo 2001 a 2007 la captura fue

dominada por el atún asociado a delfines y, en menor grado, brisas y objetos

flotantes; la pesca asociada a delfines aportó entre un 50% y un 70% de la

captura total durante ese periodo; en segundo lugar se encuentra la captura de

atún no asociado (brisas), con un aporte del 16% al 28%; por último, el AAA

capturado con objetos flotantes fue del 7% al 20% en el mismo periodo (Dreyfus

y Robles, 2008).

El uso de la red de cerco se generalizó al

construir un aparato denominado "pasteca hidráulica", que permitió el

manejo de las enormes redes. Los barcos atuneros llevan equipo electrónico como

el sonar, el radar, las ecosondas, el navegador por satélite, el receptor de

facsímiles meteorológicos, entre otros.

Las artes de pesca y la tecnología empleadas

en la pesca de atún en el Golfo de Tehuantepec son, por ejemplo, el palangre de

deriva, el cual presenta una longitud entre 2,500 a 3,000 m, dependiendo del

número de anzuelos que el pescador utilice, teniendo en promedio 100 anzuelos.

El material de construcción de la línea madre es principalmente polietileno de

4.0 mm de diámetro, el reinal normalmente se compone de una sola línea de nylon

poliamida monofilamento de 1.6 o 1.8 mm de diámetro, con una longitud promedio

de 10.5 m, que por lo general es de color verde.

El material utilizado como boya para mantener

la línea madre flotando son generalmente recipientes de plástico de desecho con

capacidad de un galón (aprox. 5 L), y la única condición para su uso es que

sean localizables a simple vista.

Se presentan dos variantes de palangre,

denominados regionalmente como: “boya por anzuelo” (Fig. 16) y “en rosario”

(Fig. 17). En el primero, como su nombre lo indica, cada reinal se ubica por

debajo de un flotador, mientras que en el segundo, una sección de dos a cuatro

reinales son colocados entre dos boyas.

|

PALANGRE BOYA POR ANZUELO |

LINEA MADRE |

REYNAL |

|||||

|

LONGITUD PROMEDIO |

DIAMETRO PROMEDIO |

MATERIAL |

LONGITUD PROMEDIO |

DIAMETRO PROMEDIO |

MATERIAL |

DISTANCIA ENTRE ANZUELOS |

|

|

2543 m |

4 mm |

POLIETILENO |

10.5 m |

1.6 mm |

MONOFILAMENTO |

21 m |

|

Figura 16. Especificaciones

técnicas del palangre conocido como “boya por anzuelo”.

|

PALANGRE TIPO ROSARIO |

LINEA MADRE |

REYNAL |

|||||

|

LONGITUD PROMEDIO |

DIAMETRO PROMEDIO |

MATERIAL |

LONGITUD PROMEDIO |

DIAMETRO PROMEDIO |

MATERIAL |

DISTANCIA ENTRE ANZUELOS |

|

|

2983 m |

4 mm |

POLIETILENO |

10 m |

1.6 mm |

MONOFILAMENTO |

21 m |

|

Figura 17. Descripción

del palangre conocido como “en rosario”.

Los tipos de anzuelo utilizados

tradicionalmente son el tipo “J” del No. 2, 3 o 4, pero desde fechas muy

recientes se ha estado generalizando el uso de los anzuelos tipo Circular de

tamaños 15/0 y 16/0 (Fig. 18), también conocidos como “garra de águila” que en

algunos casos se encuentran combinados los dos tipos en un mismo palangre.

Figura 18. Tipos de anzuelos utilizados en la

construcción de los palangres para la pesca de pelágicos mayores en las costas

de Oaxaca, 1) Tipo “J” y 2) Tipo Circular.

Recientemente, el INAPESCA llevó a cabo un

trabajo de desarrollo tecnológico en la zona, experimentando una modificación a

los artes de pesca descritos anteriormente, a los cuales se les incluyó un

orinque que permitía hundir la línea madre unos 4 m de profundidad, logrando

disminuir hasta en un 95% la interacción con tortugas marinas (INAPESCA,

2011b); esta modificación está en proceso de adopción por los pescadores.

Cuando los cardúmenes de atún son visibles, la

especie se vuelve especie objetivo de pesca, para lo que, además de los

palangres descritos, se utilizan líneas de mano por troleo (curricanes),

construidas de poliamida, de aproximadamente 100 m de longitud, con anzuelo “J”

del No. 5 y señuelo artificial. Para este caso, se utilizan las mismas

embarcaciones que para palangres, operando hasta 3 curricanes por dos o tres

pescadores.

4.7. Infraestructura de

desembarco

La mayor parte de la captura de AAA se realiza

en la zona occidental del país, concentrándose ahí el grueso tanto de la flota

como del personal experimentado en esta pesquería, así como la infraestructura

portuaria y comercial.

En México existen 22,053 km de infraestructura

destinada al desembarco de atún capturado por la flota de altura, distribuidos

en: Baja California (667 km): Ensenada (577 km) e Isla de Cedros (90 km); Baja

California Sur (514 km): San Carlos (128 km) y Pichilingue (386 km); Sinaloa

(289 km): Mazatlán; Colima (350 km): Manzanillo y Chiapas (145 km): Puerto

Madero (CONAPESCA, 2010). El más importante es Mazatlán, Sinaloa (Robles y

Dreyfus, 2010). Los principales puertos atuneros son: Mazatlán, Sin.,

Manzanillo, Col., Ensenada, B.C. y Puerto Madero, Chis.

A su vez, en Puerto Angel, Oaxaca, el recurso

atún es capturado, fileteado y vendido por la flota artesanal a pie de playa

(Ramos-Carrillo et al., 2009).

La industria atunera es una de las más

importantes de la actividad pesquera nacional. Alcanzó en 2010 el 7.8% de la

producción nacional en volumen, siendo en valor la segunda en importancia

(CONAPESCA, 2011). Esta pesquería cuenta con una infraestructura de plantas enlatadoras en el Pacífico que tienen la capacidad de

procesar grandes volúmenes de captura. El Estado de Sinaloa se mantiene como la

entidad con mayor volumen de atún procesado. Utilizando 78,000 toneladas como

materia prima (CONAPESCA, 2007, Dreyfus y Robles 2011ª). No existe

infraestructura de desembarco y procesamiento del producto para la pesca

ribereña de Oaxaca.

4.8. Proceso e

industrialización

En los principales puertos atuneros del país

existen plantas para el enlatado del atún; operan 13 plantas procesadoras:

Ahumadora El Güero S.A. de C.V., Ahumadora Pacífico S.A. de C.V., La Casa de la

Machaca de Productos del Mar, Maricultura del Norte S. de R.L. de C.V.,

Tri-Marine S.A. de C.V., Conservera San Carlos S.A. de C.V., Productos

Pesqueros Matancitas S.A. de C.V., Cía. Herdez S.A., Procesa S.A. de C.V., Marindustrias S.A. de C.V., PINSA S.A. de C.V., Pesquera Mazcu 1 S.A. de C.V. y Rancheros del Mar S.A. de C.V.;

todas propiedad del sector privado, distribuidas en los Estados de Baja

California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima y Chiapas (CONAPESCA, 2011),

en las cuales se procesaron en el año 2010, 57,495 t, de las que se produjeron

37,491 t de atún enlatado; 2,141 t fueron reducidas a subproductos como aceite

y harina y el resto se transformó por proceso de ahumado, seco-salado, filete,

y otras presentaciones (CONAPESCA, 2010).

4.9. Comercialización

La presentación del producto al mercado es en

lata, fresco y congelado. Se tiene un mercado tanto nacional como

internacional; el principal país al que se exporta es España. Esta pesquería

desempeña un papel muy importante en la actividad pesquera nacional y presenta

amplias posibilidades de desarrollo para los próximos años (INAPESCA, 2006).

Los pescadores ribereños comercializan su

producto directamente en playa a los comercializadores e intermediarios del

producto fresco congelado, así como en los principales mercados de abasto de

productor marinos en las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y

últimamente en Mérida, Yuc. Se tiene conocimiento que

la captura se exporta en fresco congelado al mercado de consumo en los EE.UU.

Los precios del AAA oscilan entre 600 y 1,200 dólares por t.

El atún se comercializa de maneras muy

variadas y diversas, en diferentes presentaciones, por ejemplo: fresco, en

filete, enlatado y congelado. Aunque existen casos particulares en los que su

venta se realiza a pie de playa, la mayoría del atún se comercializa en

presentaciones sujetas a procesos industriales tecnificados (como el enlatado),

por lo tanto, su circulación en el mercado es formal y se le puede encontrar en

supermercados de cualquier escala a nivel nacional e internacional. Una

característica que ha definido a la pesquería de atún en los últimos años, es

la presencia preponderante del sector privado en todas sus etapas, y desde la

captura hasta la comercialización está acaparada por este sector, con sus

excepciones.

En 2010 la industria atunera generó

393,962,684 (U.S.D.) (INEGI, 2011), la mayoría de la producción de atún

mexicano se comercializa en el mercado nacional, sin embargo, España es uno de

los principales importadores de atún mexicano, junto con Japón que importa Atún

Aleta Azul, propio de los ranchos atuneros de Ensenada, Baja California.

(CONAPESCA, 2011).

4.10. Indicadores

socioeconómicos

El valor de las exportaciones ha tenido un

comportamiento variable como consecuencia de los embargos impuestos a nuestro

país por EE.UU., en 1981 las exportaciones alcanzaron un valor de 55,844

millones de dólares; con el primer embargo impuesto se redujeron a 8.6 millones

de dólares en 1984 y al levantarse el embargo en 1986 se recuperó el valor

hasta 57,014 millones de dólares alcanzando una cifra récord de 81,891 millones

de dólares en 1988 (CONAPESCA, 2010). Con el establecimiento del segundo embargo

en 1990, el valor de las exportaciones se redujo en el periodo de 1992-1994 a

niveles inferiores a 30 millones de dólares, siendo hasta 1995 cuando vuelve a

incrementarse (INAPESCA, 2006).

En las ciudades de Mazatlán, Sinaloa,

Manzanillo, Colima y Puerto Madero, Chiapas, existen plantas para el enlatado

del atún que producen grandes cantidades de latas conformando en la actualidad

parte de la dieta de la población mexicana (Fuente: Subdelegación de Pesca en

la entidad, 2011).

Encuesta a pescadores

Se realizaron encuestas a pescadores de atún

en el Pacífico mexicano, con la que se obtuvo información sobre diferentes

tópicos relacionados con la actividad del pescador, el acceso a servicios de

salud, educación y vivienda, así como aspectos relacionados con su calidad de

vida. Dicha información puede ser consultada a través de internet en la liga: (http://www.inapesca.gob.mx/planesdemanejo/atun/aspectos-sociodemograficos-atun-pacifico.pdf )

Como información relevante para los pescadores

de atún con embarcaciones mayores destaca:

• La edad de los pescadores encuestados fluctúa entre los 19 y 49 años, con un promedio de 34 años.

• Los pescadores en promedio tienen dos hijos y todos los encuestados son el único sostén económico de la familia y tienen a la pesca como actividad exclusiva de trabajo.

• Los pescadores tienen arraigo a su lugar de residencia, por ejemplo los de Mazatlán tiene en promedio 25 años de vivir en ese puerto.

• El 52% de los encuestados poseen casa propia y el 12 en proceso de pago.

4.11. Demanda pesquera

La demanda de atún en el mercado nacional se

incrementó considerablemente desde mediados de la década de los noventa y

actualmente prácticamente todo el atún procesado en México lo consume el

mercado nacional. Existen mercados tradicionalmente importantes como el de

EE.UU. pero por la definición “Dolphin Safe” vigente

en ese país, la gran mayoría del atún mexicano no satisface esa condición. Otra

plaza importante es la Europea, aunque la lucha por la etiqueta “Dolphin Safe” e intereses de un grupo ecologista han generado

muchos problemas para la exportación del producto.

Recientemente existe demanda de la captura de atún de las embarcaciones ribereñas para el consumo local, en la presentación fresco congelado en los principales centros de desarrollo turístico, como hoteles y restaurantes, y de consumo directo en las grandes ciudades del país.

4.12. Grupos de interés

En la fase de captura, procesamiento y

comercialización intervienen sociedades cooperativas, pescadores libres,

armadores e industriales de la pesca, agrupados en la Cámara Nacional de la

Industria Pesquera (CANAINPESCA), CANACINTRA y CANACO.

En el proceso de evaluación, además del

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), varias instituciones de investigación,

CANAINPESCA, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), Centro de

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Universidad de Sonora

(UNISON), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Centro de

Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) y

Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras.

En el proceso de manejo de estos recursos

también intervienen varias instancias, tanto gubernamentales como académicas,

industriales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Participan la

CONAPESCA-SAGARPA, INAPESCA, armadores e industriales, Gobiernos Municipal,

Estatal y Federal (PROFEPA, SEMARNAT y SEMAR), además de las instituciones

académicas mencionadas arriba, así como el Centro de Investigación y Desarrollo

Costero (CIDECO) e internacionales como la CIAT.

En general, se identifican varios grupos de

interés sobre el recurso:

1) Los

usuarios como permisionarios, sociedades cooperativas, pescadores libres,

concesionarios, plantas enlatadoras, propietarios de

ranchos de engorda y la flota “sardinero-anchovetera” que provee el alimento

para engorda de atún a los ranchos de la costa occidental de B.C.

2) Diversas

instituciones como CANAINPESCA, CONAPESCA, Programa Nacional de Aprovechamiento

del Atún y Protección de Delfines (PNAAPD), Gobiernos de los estados,

Subdelegación Federal de Pesca en B.C. El INAPESCA, que tiene la

responsabilidad de proporcionar los elementos científicos y técnicos para el

manejo de los recursos pesqueros en México. Otras instituciones con interés en

la investigación sobre el recurso son CICESE, UABC, UNAM, CICIMAR, CIBNOR, UAS,

entre otros.

3) Se tiene

conocimiento de solicitudes de permisos de pesca comercial de atún en Nayarit y

Jalisco los cuales inciden sobre la población de atunes adultos, ya que se van

a pescar a distancias lejanas de la costa utilizando palangres o cimbras. Esta

pesca de atún pudiera tener posibilidades de desarrollo buscando otros mercados

como el de exportación libre de delfín y para consumo local en los principales

desarrollos turísticos ya que en los últimos años ha aumentado la demanda de

atún fresco.

4) No obstante

que en el Estado de Oaxaca existe una flota de pangas con permiso comercial

para la captura de atún, la pesca se lleva a cabo tanto por pescadores con

permiso de pesca comercial, como pescadores sin permiso, quienes solicitan la

regularización de su actividad, misma que vienen desempeñando desde 1996.

4.13. Estado actual de la

pesquería

La pesquería del AAA en el Océano Pacífico

Tropical Oriental se está explotando a niveles cercanos al RMS, sin embargo,

los modelos para estimar el RMS no consideran la estructura de la población, ni

toman en cuenta si la captura está incidiendo sobre juveniles o adultos, esto

explica parcialmente porque las estimaciones de RMS han sido menores en otros

periodos de la pesquería, cuando el esfuerzo se enfocaba a la pesca de atún

asociado a palos y cardúmenes independientes; por ejemplo, las estimaciones de

RMS en la década de 1970 eran de alrededor de 170,000 t. Además de esto, los

cambios en el nivel de reclutamiento han sido causantes de fluctuaciones en la

biomasa. En 2002 y 2003 se obtuvieron los máximos históricos de captura de

aleta amarilla aprovechando un reclutamiento elevado (CIAT, 2011), se esperaba

en ese entonces una reducción de biomasa en el corto plazo que llevó a tener

que implementar medidas de manejo de 62 días de veda por ejemplo, vigentes

hasta el 2013.

En los últimos años la flota internacional ha

dirigido un mayor esfuerzo hacia peces no asociados con delfines. Los atunes

capturados en cardúmenes libres, o asociados con objetos flotantes son más

pequeños que aquellos capturados en asociación con delfines, esta práctica

puede dañar la diversidad y tener un impacto en el ecosistema mediante la

captura y desecho de atunes juveniles y de otras especies marinas capturadas

incidentalmente y conduciría a una declinación en la captura sostenible de

aleta amarilla en el Pacífico Oriental. Se estima que podría haber una

reducción entre un 30% y 60% en un periodo menor de dos años (CIAT, 1996; Punsly et al.,

1994; Vaca y Dreyfus, 2000; Dreyfus y Vaca, 2003).

La CIAT (2011), presenta una estimación del

RMS con un modelo estructurado por edades y con el supuesto de que cada una de

esas pesquerías ejerciera el 100% del esfuerzo y la selectividad no cambiara,

calculan un RMS mayor para las pesquerías que capturan atunes de mayor talla

(pesca de atún con palangre y pesca de atún asociado a delfines) y el RMS más

bajo si toda la pesquería estuviera enfocada a la captura de atún en objetos

flotantes, coincidiendo con los estudios antes mencionados.

En 1998, después de más de dos décadas en que

la pesquería operó sin ningún control para el atún, se tuvo que implementar una

veda espacial a finales de noviembre, debido a la caída de los índices de

abundancia del atún. A partir de ese año se han implementado vedas al alcanzar