PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO(ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL)

FICHA TECNICA NORLEX

Nombre corto: 30111215.

Legislación: Federal.

Fuente: D.O.F.

Emite: SAGARPA.

Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2012.

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2012.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación.

FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA,

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

con fundamento en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo; 8o. fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV,

36 y 39, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y 1o., 3o., 5o.

fracción XXII y 48 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

CONSIDERANDO

Que la Ley General

de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto

Nacional de Pesca (INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización

de los Planes de Manejo Pesquero;

Que los Planes de

Manejo Pesquero tienen por objeto dar a conocer el conjunto de acciones

encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada,

integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos

biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y

sociales que se tengan de ella, que en su conjunto son el anexo del presente

instrumento, y

Que para la

elaboración de los Planes de Manejo Pesquero, el Instituto Nacional de Pesca

atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos

Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he tenido a bien

expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a

conocer el Plan de Manejo para la Pesquería de Macroalgas en Baja California,

México, para fomentar un

aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales marinos presentes en

nuestras costas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 20

de noviembre de 2012.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación, Francisco

Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.

PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE

MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO

INDICE:

1.

Resumen ejecutivo

2.

Marco jurídico

3.

Ambito de aplicación del Plan de

Manejo

3.1. Ambito

biológico

3.2. Ambito

geográfico

3.3. Ambito

ecológico

3.4 Ambito

socioeconómico

4. Descripción de la pesquería

4.1. Importancia

4.2. Especies objetivo

4.3. Captura incidental y descartes

4.4. Tendencias

históricas

4.5. Disponibilidad

del recurso

4.6. Unidad

de pesca

4.7. Infraestructura

de desembarco

4.8. Proceso o industrialización

4.9. Comercialización

4.10. Demanda pesquera

4.11. Grupos de interés

4.12. Estado actual de la pesquería

5. Objetivos del Plan de Manejo

5.1. Conservar

la biomasa del recurso

5.2. Conservar

la rentabilidad económica y promover beneficios económicos para los productores

5.3

Reducir interacciones ambientales

5.4 Promover beneficios económicos para la sociedad

5.5 Asegurar la calidad de los productos pesqueros

6. Medidas y estrategias de manejo

6.1. Instrumentos

de manejo existentes

6.2. Indicadores

y puntos de referencia

6.3. Análisis

de otras opciones de manejo

7. Programa de investigación

8. Implementación del Plan de Manejo

9. Revisión, seguimiento y actualización del

Plan de Manejo

10. Programa de inspección y vigilancia

11. Programa de capacitación

12. Costos de manejo

13. Glosario

14. Referencias

1.

Resumen ejecutivo

El Plan de Manejo Pesquero de Algas Marinas

de Baja California, es un instrumento que tiene el objetivo de fomentar un

aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales marinos presentes en

nuestras costas. La aplicación de este instrumento de manejo, implica

determinar y sugerir técnicas de cosecha, volumen de aprovechamiento, así como

las épocas de cosecha; de tal forma que no se ponga en riesgo la biomasa y la

diversidad algal de la región. Además debe evitarse o minimizar efectos

negativos en el hábitat, esto es, no alterar la flora y fauna asociada a los recursos

sometidos a un esquema de aprovechamiento.

El presente plan de manejo comprende las

especies de macroalgas que actualmente se aprovechan comercialmente; tales como

el alga parda, Macrocystis pyrifera

(sargazo gigante) y tres especies de algas rojas Gelidium robustum (sargazo rojo), Chondracanthus canaliculatus (pelo de cochi) y Gracilariopsis lemaneiformis (fideo de mar). Las tres primeras

habitan en la parte noroccidental de la península de Baja California, y G. lemaneiformis en la costa del Golfo de

California, donde sus mantos se desarrollan principalmente al sur del canal de

ballenas en Bahía de los Angeles. Estos recursos, soportan pesquerías cuyo fin

principal es el suministro de materia prima para la industria productora de

ficocoloides; G. robustum para la

producción nacional de agar, mientras que M.

pyrifera, C. canaliculatus y G. lemaneiformis se destinan al mercado

internacional para la obtención de alginatos, carragenanos y agar,

respectivamente. En relación al alga parda M.

pyrifera, su exportación como materia prima, concluyó en el año 2004; a

partir de entonces, la cosecha masiva mecanizada de esta especie cesó; esto dio

paso a un nuevo esquema de aprovechamiento en una escala menor; en la región

surgieron nuevas alternativas de uso para M.

pyrifera, tales como alimento directo para abulón en cultivo, así como para

la producción de fertilizantes líquidos.

Aunque el potencial, así como los niveles de

aprovechamiento es distinto para cada uno de los recursos, el estado actual en

que se encuentran las poblaciones de macroalgas es saludable y se mantienen en

condiciones estables. En particular, M.

pyrifera, con un aprovechamiento cercano al 1% de su potencial total, C. canaliculatus entre el 15 al 20% del

total y un 5% para G. lemaneiformis, estas

especies se encuentran en un nivel de sub-aprovechamiento; mientras que en el

caso del alga roja G. robustum su

pesquería aunque estable, se mantiene cerca de su máximo aprovechamiento, por

lo que para esta especie, se recomienda mantener los niveles actuales de

aprovechamiento, a reserva de que se incorporen nuevas zonas de cosecha o se

cuente con evaluaciones de biomasa confiables.

Además de las especies anteriores, en

nuestro país se cuenta con otros recursos algales, algunos de los cuales a

pesar de estar en cantidad suficiente para un aprovechamiento comercial,

actualmente no se cosechan. Sin embargo, antes de incorporar nuevas especies a

la pesquería de macroalgas, es recomendable que se inicie su aprovechamiento

mediante permisos de fomento, para que se evalúen los efectos de la cosecha

sobre el recurso y su capacidad de recuperación; además, evaluar el impacto

sobre las especies de flora y fauna asociadas.

En tiempos recientes, a nivel mundial está

ocurriendo un repunte en el interés sobre las macroalgas, para aplicaciones que

van, desde las tradicionales, para la producción de coloides y usos

alimenticios, así como para la elaboración de productos de mayor valor

agregado, tales como; harinas, fertilizantes, obtención de compuestos

bioactivos, así como de biocombustibles; esto puede generar alternativas

económicas importantes para las comunidades pesqueras de Baja California y ser

una fuente de divisas para el país.

2.

Marco jurídico

Este Plan de Manejo Pesquero se apega al

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por lo que

corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de la

plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son

considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la

extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas

interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural

que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los

ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y

prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos

que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las

industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante

generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta riqueza

biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y

generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado

atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también

demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes

de Manejo Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta

Magna, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al Plan Nacional

de Desarrollo 2007-2012 y a la Carta Nacional Pesquera.

La Ley General de Pesca y Acuacultura

Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que

fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de

importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del

país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del

manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura,

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y

ambientales.

Definiendo las bases para la ordenación,

conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de

los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de

los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando los principios

para ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el mejoramiento

de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los

programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. Procura el

derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y

acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar que la pesca

y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. Además es un Plan de

Manejo con enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta para la Pesca

Responsable, del cual México es promotor y signatario, y es congruente con lo

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y el Programa

Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.

Adicionalmente a la Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización, concerniente a la

emisión de Normas reglamentarias de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades Cooperativas que rige la organización

y funcionamiento de las sociedades de producción pesquera, y c) Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente (LGEEPA), relativa a la preservación y restauración

del equilibrio ecológico y protección al ambiente y acervo biológico del país.

Dentro de los instrumentos creados para

apoyar la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de Manejo

Pesquero (PMP) definidos como el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo

de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas

en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros,

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En este

caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el encargado de

elaborar dichos planes.

3.

Ambito de aplicación del Plan de Manejo

3.1

Ambito biológico

Desde el punto de vista taxonómico las algas

marinas se clasifican en cuatro divisiones:

a) Cianofitas o algas azul-verdes

b) Clorofitas o algas verdes (Chlorophyta)

c) Feofitas o algas cafés (Phaeophyta) y

d) Rodofitas o algas rojas (Rhodophyta)

Mientras que el primer grupo está formado

por organismos microscópicos, los demás, se forman por organismos bentónicos

que pueden ser vistos a simple vista. Las macroalgas en general, varían en

tamaños, formas y colores y se desarrollan en diferentes hábitats de la costa.

Se encuentran fijas a diferentes sustratos como arena, lodos, rocas, conchas,

incluso sobre otras especies de macroalgas. Las diferentes especies de acuerdo

a sus características de adaptación se distribuyen desde la posición

supramareal, hasta el submareal.

En México, particularmente en la península

de Baja California, se explotan comercialmente cuatro especies de macroalgas,

tres de las cuales se distribuyen en el Pacífico de Baja California y una en el

Golfo de California; en el Pacífico, el alga parda Macrocystis pyrifera y dos especies de algas rojas Gelidium robustum y Chondracanthus canaliculatus, mientras

que en el Golfo de California, el alga roja Gracilariopsis

lemaneiformis (Tabla 1). El

presente plan de manejo tendrá aplicación para estas cuatro especies.

Las praderas o mantos formados por las

diferentes macroalgas “objetivo” son predominantemente unialgales aunque no se

descarta la presencia de otras especies vegetales principalmente en la

periferia de las praderas.

Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C. Agardh (Sargazo Gigante).

Alga parda característica de aguas templadas

y frías, los mantos de esta especie se asocian a zonas de corrientes fuertes

y/o con la ocurrencia de surgencias (afloramiento de aguas del fondo ricas en

nutrientes); esta especie se distribuye en las costas del Pacífico de Norte

América y Sur América, en el extremo sur de Africa y el sur de Australia

(North, 1971). En el hemisferio norte se distribuye desde Alaska (Lat. 55ºN)

hasta Baja California en México, donde su límite sur de distribución se

encuentra cercano a Bahía Tortugas en Baja California Sur (27º39.97’ N,

114º54.18’ O) (Hernández-Carmona et al.,

1991; Ladah et al., 1999).

M.pyrifera se caracteriza por ser el alga de mayor

tamaño del mundo, alcanza longitudes superiores a los 30 metros y posee tasas

de crecimiento de hasta 50 cm diarios (North, 1971). En el perfil oceánico, se

distribuye en la posición submareal, de los 3 a los 25 metros de profundidad,

predominando en la isobata de los 18 m. Se presenta a lo largo de la costa y en

la proximidad de las islas adyacentes formando colonias o mantos de manera

discontinua.

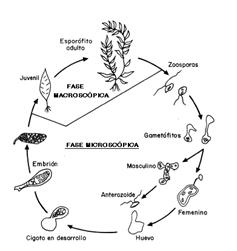

Esta especie tiene un ciclo de vida

heteromórfico (Fig. 1), donde el gametofito es microscópico y el esporofito

macroscópico (North, 1971), este último habita en la zona submareal, desde los

3 a los 25 metros de profundidad, por lo general sigue la isóbata de las 10

brazas (North op. cit.); se adhiere a

sustratos rocosos con una estructura perenne llamada “háptera” o “rizoide”, del

cual se desarrollan varios estipes de forma cilíndrica. Del rizoide también se

desprenden los esporofilos, los cuales contienen el material reproductivo de la

planta. De los estipes se desprenden las láminas, las cuales en su base poseen

estructuras de flotación llamadas neumatocistos. Estas estructuras permiten que

los estipes floten, entonces la planta crece verticalmente hacia la superficie,

donde la planta sigue su crecimiento horizontal formando una especie de techo

(canopia o dosel) sobre el manto algal. El crecimiento horizontal de estas

plantas en la superficie del océano, hace que la cobertura superficial del

manto, que en muchos casos es del orden de varios Km2 sea mayor que la que ocupa el manto en el

fondo. A pesar de que las plantas de Macrocystis

pyrifera son perennes, los estipes se pueden desprender en periodos que van

de 3 a 6 meses; sin embargo la planta completa tiene un periodo de vida que va

de los 2 meses a varios años dependiendo de las condiciones ambientales (North,

1971; Guzmán del Proó et al., 1986).

Efectos combinados de altas temperaturas y baja concentración de nutrientes

ocasionan el desprendimiento y mortalidad de las plantas (Gerard 1984; North y

Zimmerman 1984; North et al., 1986);

el fenómeno global “El Niño”, influye severamente en los mantos de Macrocystis causando su desaparición

temporal, debido al incremento de la temperatura del agua y decaimiento de

nutrientes, dañando el reclutamiento y supervivencia del alga (Ladah et al., 1999; Hernández-Carmona 2000).

Tabla

1: Clasificación taxonómica

de macroalgas con aprovechamiento comercial actual en las costas de la

península de Baja California, México.

|

|

Guzmán del Proó, et al., 1986. |

Guzmán del Proó, et al., 1986. |

Guzmán del Proó, et al., 1986. |

Zertuche-González, et al., 1995. |

|

División |

Phaeophyta |

Rhodophyta |

Rhodophyta |

Rhodophyta |

|

Clase |

Heterogeneratae |

Florideophyceae |

Florideophyceae |

Florideophyceae |

|

Orden |

Laminariales |

Gelidiales |

Gigartinales |

Gigartinales |

|

Familia |

Lessoniaceae |

Gelidiaceae |

Gigartinaceae |

Gracilariaceae |

|

Género |

Macrocystis |

Gelidium |

Chondracanthus |

Gracilariopsis |

|

Especie |

Pyrifera |

Robustum |

Canaliculatus |

Lemaneiformis |

|

Nombre Común |

Sargazo Gigante |

Sargazo rojo |

Pelo de Cochi |

Fideo de mar |

|

Zona de distribución y cosecha |

Pacífico de B.C. |

Pacífico de B.C. |

Pacífico de B.C. |

Golfo de California |

Gelidium

robustum (N.L. Gardner) Hollenberg & I.A. Abbott (Sargazo

Rojo).

Se distribuye en la costa occidental de

Norte América, desde el Sur de la Columbia Británica (Canadá), hasta Isla

Margarita, Baja California Sur (México).

G.

robustum, es una especie

característica de fondos rocosos con oleaje de gran intensidad y continuo

movimiento, se localiza desde la línea de marea más baja hasta una profundidad

de 15 a 16 metros.

Gelidium es un género altamente polimórfico con

grandes rangos en tamaño y estructura. La mayoría de las especies son altamente

ramificadas y muestran un patrón de crecimiento característico. Es una planta

erecta, de color rojo vino, violácea, ejes inferiores no ramificados.

Ramificación superior lateral, pinada, plana de contorno piramidal con altura

promedio de 31 a 37 cm. (Guzmán del Proó et

al., 1986). Las plantas son rígidas y cartilaginosas, crecen generalmente

en tupidos manojos; el talo es de forma cilíndrica a aplanada que se elevan de

ejes postrados más o menos extensivos que le sirven de fijación.

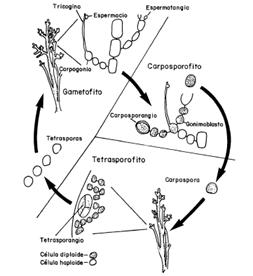

Su ciclo de vida es trifásico con fases

alternantes isomórficas (Fig. 2), los gametófitos son plantas dioicas (sexos

separados), cuando ocurre la fertilización los gametos masculinos (1n) fertilizan

el cigoto presente en la planta femenina (1n) donde se desarrolla el estadio

cistocárpico (2n). Al madurar el cistocarpo, libera a las plantas

tetrasporofitas.

Figura 1. Ciclo de vida heteromórfico de Macrocystis pyrifera (North, 1971)

Figura

2. Ciclo de vida trifásico de Gelidium

robustum, presenta alternancia de generaciones las cuales son isomórficas

(Tomado de Casas-Valdez y Hernández-Guerrero, 1996).

Chondracanthus canaliculatus: Harvey Guiry (Antes Gigartina canaliculata) (Pelo de cochi).

Se distribuye en la costa del Pacífico

Americano desde el sur de Oregón en Estados Unidos de Norteamérica, hasta Isla

Magdalena en B.C.S., México (Pineda-Barrera, 1974). Verticalmente se distribuye

en la zona media y baja del intermareal (Murray y Horn, 1989).

Esta especie, forma una franja paralela a la

costa, en algunas zonas es dominante y forma mantos unialgales de forma

irregular, es un recurso abundante, especialmente durante los meses del verano

y otoño. Crece en forma de manojos sobre sustratos rocosos, posee un rizoide de

tipo costroso sobre el cual se eleva un estipe principal que da lugar a

numerosas dicotomías lo que genera frondas muy ramificadas, puede alcanzar

tallas de entre 40 a 50 cm.

C.

canaliculatus, tienen

rizoides perennes, a lo largo del año y presenta variaciones en su fronda,

muestra un periodo de crecimiento importante en primavera-verano, seguido de un

proceso de decaimiento natural en el otoño-invierno (Ballesteros-Grijalva,

1992), el reclutamiento de esta especie generalmente ocurre durante el invierno

con la variación de la talla promedio, se pueden calcular las tasas de cambio

de talla de una población a lo largo del tiempo, como una medida de su

crecimiento (Brinkhuis, 1985). De la misma manera, con la determinación de

varias clases de tamaño y el cambio de sus proporciones a lo largo del tiempo,

se logran establecer diferencias entre épocas del año así como la

representación de las clases de tamaño en las diferentes fases reproductivas

con el fin de determinar una talla mínima de reproducción por esporas (DeWreede

y Green, 1990).

C.

canaliculatus posee un

ciclo de vida trifásico isomórfico, similar al de G. robustum, se reproduce por esporas y en forma vegetativa; pero

se desconoce la estrategia reproductiva que asegura la permanencia de esta

especie en el medio. Abbott (1980), encontró en California central, la

presencia de juveniles de esta especie durante todo el año; sin embargo, en

Baja California McCarthy-Ramírez (1988) no siempre detectó reclutas “in situ”, lo que podría indicar que la

viabilidad de esporas en el medio no es efectiva durante todo el año.

Las poblaciones de C. canaliculatus presentan plantas en estado reproductivo durante

todo el año y los valores máximos de fertilidad ocurren durante el verano y

otoño (López-Carrillo, 1990). Estudios poblacionales sobre esta especie,

muestran una estacionalidad en el desarrollo de las plantas y cobertura de los

mantos; aunque hay reproducción durante todo el año, el reclutamiento se

observa principalmente durante el invierno y principios de primavera, de esta

manera a finales de la primavera las plantas alcanzan tallas de adulto y

durante el verano se alcanza la mayor proporción de plantas adultas y las

mayores coberturas; durante el otoño, debido a las condiciones ambientales, la

población declina, principalmente en el nivel de marea superior.

Se ha observado en general que cuando la

cosecha se realiza exclusivamente sobre las frondas, dejando intactos los

órganos de fijación, entonces el corte de las plantas tiene un efecto de poda,

ocurre crecimiento vegetativo y hay recuperación de la biomasa; de esta manera,

el crecimiento en mantos que han sido cosechados, es superior al de aquellos

mantos que no han sido perturbados; esto debido entre otras cosas, al envejecimiento

de las plantas (García-Lepe, 1995). De la misma manera Ballesteros-Grijalva

(1992), ha demostrado que la alta tasa de crecimiento de esta especie hace que

los mantos se renueven en un periodo de 85 días.

Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E.Y. Dawson, Acleto

and Foldvik (Fideo de mar).

Esta alga roja agarofita, se desarrolla en

el Golfo de California, donde forma verdaderas praderas submareales (2 a 7 m de

profundidad) (Pacheco-Ruíz et. al.,

1996); los mantos de esta especie son prácticamente unialgales con coberturas

muy densas, forma gruesas capas de algas sobre las rocas que en algunos puntos

alcanzan hasta 20 cm de espesor. A pesar de que los mantos se conforman casi

exclusivamente por G. lemaneiformis,

en ocasiones es posible encontrar inmersos en ellas pequeños manchones de otras

especies de algas, tales como las algas rojas Eucheuma uncinatum y Chondracanthus squarrulosus.

Se distribuye en la parte norte del Golfo de

California. Se han reportado mantos extensos en la región comprendida entre

Bahía de Los Angeles y Bahía de Las Animas, esta es una zona influenciada por

las aguas del Canal de Ballenas donde G.

lemaneiformis se encuentra en cantidades suficientes para una explotación

comercial (Pacheco-Ruíz et al.,

2001). Sin embargo hasta el momento no se ha evaluado la biomasa disponible de

esta especie en la costa continental.

G.

lemaneiformis es una alga

roja filamentosa con múltiples ramificaciones tiene un talo cilíndrico,

flexuoso, filamentoso, sobrepasa 1 m de longitud, es de color rojo vino a

marrón violáceo intenso. Los ejes principales son de 1 a 3 mm de diámetro. Se

presentan generalmente en grupos, que se desprenden de un disco basal común,

con ramificaciones esparcidas e irregulares a veces bastante largas o cuando son

cortas, son numerosas y próximas entre sí. Su ciclo de vida es trifásico,

isomórfico similar al de G. robustum.

En cuanto a las fases progresivas de formación de las estructuras

reproductivas, las características más sobresalientes son: los cistocarpos se encuentran

dispersos irregularmente en el eje principal y las ramas, son domoides, el

gonimoblasto de base ancha y sin filamentos nutritivos entre el gonimoblasto y

el pericarpo; los espermatangios son superficiales y se encuentran en soros

indefinidos. Se reproduce por esporas y en forma vegetativa, pero se desconoce

la estrategia reproductiva que asegura la permanencia de esta especie en el

medio de una temporada a otra.

3.2

Ambito geográfico

A pesar de que la distribución de las

especies de macroalgas en la península de Baja California ocurre en ambas

costas de la misma, la cosecha comercial, a excepción del recurso Gelidium que ocurre en Baja California y

Baja California Sur, se restringe a

sólo una parte de su área de distribución natural Figuras 3, 4, 5 y 6.

Figura 3. Distribución de M. pyrifera en la costa occidental de la península de Baja California (Hernández-Carmona, et. al., 1991). La cosecha comercial sólo se lleva a cabo en las zonas 1, 2 y 3.

Figura 4. Zonas de distribución y cosecha comercial de Gelidium robustum (Sargazo rojo) en la costa occidental de la península de Baja California.

Figura 5. Distribución de Chondracanthus canaliculatus “pelo de cochi” en Baja California, donde la única localidad que actualmente se cosecha, está incluida en la zona 3.

Figura 6. Distribución en el Golfo de California de Gracilariopsis lemaneiformis (Fideo de

mar).

3.3 Ambito ecológico

Las macroalgas

junto con el fitoplancton y los pastos marinos son productores primarios que

conforman el primer eslabón de la cadena trófica en el océano y son la base

para diferentes pesquerías de importancia comercial. Además de ello el papel

ecológico las macroalgas es de suma importancia en el ecosistema marino ya que

interaccionan en forma favorable con innumerables especies de organismos

marinos que encuentran alimento y o refugio en las praderas de macroalgas al

menos durante alguna etapa de su vida.

Los grandes

bosques de macroalgas son característicos de zonas de alta productividad en

regiones templadas y frías en el mundo. Las costas de la península de Baja

California se encuentran bañadas por las aguas frías de la Corriente de

California (CC) y además ocurren innumerables fenómenos de “surgencia” (proceso

oceánico que lleva agua rica en nutrientes del fondo hacia la superficie), esto

hace que en la región se desarrollen bosques submareales de algas pardas como Macrocystis pyrifera, Egregia spp, y Eisenia arbórea entre otros; así como praderas de algas rojas como Gelidium robustum y de diferentes

especies de Chondracanthus y Gracilaria. En general, los bosques y

praderas de macroalgas en la península de Baja California, están asociados a

pesquerías de alta importancia económica tales como el erizo, pepino de mar,

abulón y langosta entre otras.

Mientras que

organismos como el abulón y el erizo de mar se ven favorecidos con la

abundancia de recursos algales, poblaciones elevadas de erizo ponen en riesgo

el equilibrio ecológico en el ecosistema, ya que por la movilidad y voracidad

del erizo puede afectar la biomasa del manto, además de impedir el asentamiento

de juveniles y de esta manera afectar a especies de menor movilidad como el

abulón (Fig. 7). La captura comercial de erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) mantiene controlada su población

sin afectar los mantos de macroalgas; sin embargo debido a que no hay captura

comercial del erizo morado (S. purpuratus),

éste se ha convertido en una plaga que afecta adversamente a los mantos algales

(Fig. 8).

Figura 7. Relaciones tróficas característica de regiones templadas

y frías.

Figura 8. Asociaciones importantes en el hábitat de las macroalgas.

3.4

Ambito Socioeconómico

La actividad de cosecha de macroalgas más

importante actualmente es la orientada a satisfacer la demanda de materias

primas para la obtención de coloides algales, con la participación tanto del

sector privado como el social; mientras que el sector privado cosecha sus

propias materias primas y los lleva hasta su procesamiento final, en el sector

social esta es una actividad secundaria que implica sólo la recolección y

secado, posteriormente en otro eslabón de la cadena, se hace el acopio y

empaque de las materias primas para transportarse a los lugares de

procesamiento, el cual generalmente es al extranjero. En la cosecha de

macroalgas están implicados cerca de 200 pescadores; sólo existe una planta

procesadora localizada en Ensenada Baja California, que adicionalmente emplea

de 15 a 20 trabajadores; actualmente se están incorporando nuevas especies de

macroalgas a la producción de materias primas, lo que sin duda incrementará el

beneficio social en la región creando nuevas fuentes de empleo.

En el caso de la producción de fertilizantes

líquidos, el aprovechamiento de las algas marinas hasta el momento es ejercido

exclusivamente por el sector privado, quienes cosechan y procesan sus materias

primas; en esta actividad existen 3 o 4 empresas, donde participan alrededor de

10 pescadores y adicionalmente en el procesamiento posterior se benefician unas

20 familias más. El uso de materias primas para su aplicación como alimento de

organismos en cultivo, esta actividad beneficia de forma directa e indirecta a

cerca de 20 familias; y es una actividad que va en aumento.

Desde hace varios años una empresa privada

de la región ha hecho esfuerzos por aprovechar sistemáticamente las macroalgas

para usos alimenticios, aunque actualmente esta actividad beneficia sólo a 4 o

5 familias, esta es una línea promisoria en el uso de macroalgas.

4.

Diagnóstico de la pesquería

4.1 Importancia

Una vez que en el 2005, cesó el aprovechamiento

a gran escala de M. pyrifera, la

participación de las algas marinas en la producción pesquera nacional cayó a

niveles menores del 1%. Actualmente en el mercado mundial de macroalgas, México

contribuye con el 4.6% de materias primas agarofitas y 0.37% de algas

productoras de carragenanos (Zertuche-González, 1993); mientras que a partir

del 2005 las alginofitas cayeron del 2.3% a no tener participación en el

mercado mundial. Los ingresos por exportación de algas en México para los años

1990, 1991 y 1992 fueron de 1.6, 1.5 y 2.6 millones de dólares, respectivamente

(Zertuche-González, op. cit.).

La pesquería de macroalgas en México es de

carácter regional y sólo se realiza en algunas zonas de la península de Baja

California; la pesquería más extendida, ya que incluye la costa de Baja

California y B.C. Sur, es la cosecha del sargazo rojo Gelidium robustum; de esta especie se cosecha un promedio de 800 t

de algas secas; en esta pesquería participan de 50 a 60 equipos tanto del

sector social, como del privado; la iniciativa privada participa con pescadores

traídos de otras regiones del país, para los cuales la extracción de algas

representa su única actividad; mientras que en el sector social, la pesquería

de este recurso es una actividad secundaria que alterna con la pesquería de

especies de mayor valor comercial (ej. abulón, langosta y erizo)

(Molina-Martínez, 1986).

Las macroalgas cosechadas, se secan al sol

en los diferentes campos pesqueros, de esta forma, se envía a Ensenada para la

producción nacional de agar (cerca de 120 t anuales de agar) o para su

exportación como materias primas.

La pesquería del “Pelo de Cochi” Chondracanthus canaliculatus, por la

falta de mercado para esta materia prima, ha venido a menos de lo que

históricamente ha representado en las comunidades pesqueras de Baja California.

En la actualidad la producción de esta especie es menor de 200 t secas. En los

últimos años la cosecha de C.

canaliculatus se ha llevado a cabo por un solo permisionario del sector

privado, representó ingresos para 5 o 6 familias de la localidad, ha estado

limitada a la zona de San Quintín, B.C. y parcialmente a la zona del Rosario,

B.C. Sin embargo, en el 2010 se aprueba un nuevo permiso para este recurso, por

lo que se ampliará la cosecha hacia el norte hasta la zona de Camalú, B.C. y al

sur hasta Punta Canoas, de la misma manera se espera que haya más pescadores

que participen en esta actividad económica. Para el manejo de la cosecha de

esta especie, no se requieren instalaciones especiales, ya que el secado es en

playa y en el centro de acopio sólo se requiere de una prensa hidráulica para

la formación de pacas de aproximadamente 80 Kg, se transporta en contenedores

que se envían a Estados Unidos para la producción de carragenanos. Algo similar

pasa con el fideo de mar Gracilariopsis

lemaneiformis donde la actividad de cosecha que realiza una empresa

privada, se lleva a cabo en el Golfo de California, sólo en las localidades de

Bahía de los Angeles y Bahía de las Animas, B.C., en ella participan cuatro embarcaciones,

que representan el empleo para 15 o 20 personas las cuales provienen de otras

regiones del país (ej. Veracruz); el secado del producto es en playa y en el

centro de acopio se cuenta con una prensa hidráulica para la elaboración de

pacas, estas pacas se cubren con plástico y así se transportan en contenedores

con destino a Japón donde es materia prima para la producción de agar.

En la pesquería del “sargazo gigante” Macrocystis pyrifera, con una cosecha

anual promedio hasta el 2004 de 25,000 t peso vivo. Este recurso estuvo

concesionado a una sola empresa (Productos del Pacífico), que realizaba su

actividad de cosecha en mantos localizados desde la frontera con Estados

Unidos, hasta la zona del Rosario, B.C. Para esta actividad, se empleó una sola

embarcación mayor con capacidad de 400 t frescas (barco "El

Sargacero"); para evitar el deterioro del producto, durante la maniobra de

cosecha, las algas eran rociadas con una solución de formol en agua de mar; la

cosecha se descargaba en fresco directamente en el puerto de San Diego

California (E.U.A.), donde fue materia prima para la producción de alginatos.

Durante un tiempo, parte de esta cosecha se destinó para la producción nacional

de harinas y fertilizantes líquidos, para ello el barco "El Sargacero"

descargaba en el puerto del Sauzal, B.C. donde se contaba con instalaciones

para su procesamiento. La actividad de cosecha y procesamiento de estas

materias primas proporcionó empleo para unas 15 personas. La causa por la cual

dejó de operar el barco "El Sargacero" no fue debido a causas de

incosteabilidad de operación ni escasez de materias primas; se debió

principalmente al hecho de que el comprador directo de Macrocystis pyrifera era la empresa de E.U.A., ISP Industries

(antes Kelco Co.) en San Diego California , la cual cesó sus operaciones en el

2005. Al dejar de tener demanda de esta materia prima en el mercado exterior,

la cosecha mecanizada a gran escala para este recurso realizada por el barco

“El Sargacero” ya no fue necesaria ya que la demanda interna en esos momentos

era muy incipiente; a partir de entonces, la cosecha cambio hacia una pesca

artesanal, en un orden de magnitud inferior, donde se emplea una embarcación

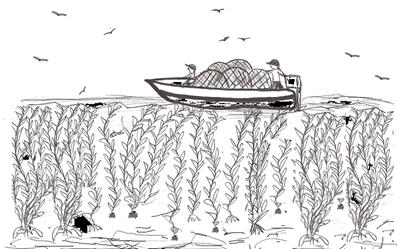

tipo paceña y participan sólo dos pescadores por embarcación, el corte es manual

empleando cuchillos y de manera similar a la cosecha mecanizada, se incide sólo

en la parte superior de las plantas.

4.2.

Especies objetivo

El impacto de cosechar sobre comunidades de

macroalgas, no es muy diferente al efecto ocasionado por disturbios físicos o

biológicos. Ambos remueven la biomasa de las especies objetivo y modifican la

abundancia y distribución de flora y fauna asociada. Entonces, el impacto

ecológico de la cosecha dependerá de la distribución espacial del recurso

cosechado, estacionalidad, intensidad de cosecha y la relación entre los

métodos de cosecha y localización en la planta de las estructuras reproductivas

(Vázquez, 1995).

Para la actividad de cosecha de los

diferentes recursos algales no ha sido necesario implementar épocas de veda por

lo que la pesquería está condicionada sólo por la abundancia natural de las

macroalgas la cual varía estacionalmente y es dependiente de las condiciones

ambientales imperantes; sin embargo se debe tener un seguimiento de las

variaciones temporales de cada recurso y de su potencial reproductivo, así como

de las especies animales y vegetales asociadas a ellos para en caso de un

comportamiento anómalo implementar vedas temporales. En el caso de las

pesquerías del Pacífico de B.C., las diferentes especies M. pyrifera, G. robustum

y C. canaliculatus, son

independientes una de otras, la cosecha se lleva a cabo durante todo el año,

siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean propicias; en todos los

casos las cosechas mayores se logran durante el verano. En el Golfo de

California G. lemaneiformis, igual

que los recursos anteriores no tiene época de veda. Durante una parte del

invierno las plantas de esta especie se encuentran invadidas por huevecillos de

la curvina, los cuales en su desarrollo se desprenden a fines del invierno,

dejando las plantas libres de este material en la primavera, posterior a ello

inicia la cosecha, sin embargo, el decaimiento natural de su población a

finales del verano, debido a las altas temperaturas del medio, limitan su

cosecha comercial a la primavera y verano.

Efecto sobre el recurso: A pesar de que no

hay un seguimiento del número de mantos y biomasa para cada especie que se

aprovecha en las costas de Baja California, los métodos de cosecha que

tradicionalmente se emplean para las diferentes macroalgas, parece que no

ocasionan efectos adversos sobre la abundancia en las praderas (Barilotti, et al., 1985, McCleneghan and Houk,

1985). A pesar de ello, es recomendable realizar evaluaciones de biomasa para

cada recurso con aprovechamiento y para todos los casos rotar zonas de cosecha

para favorecer la regeneración de las praderas de macroalgas (Barilotti y

Zertuche-González, 1990).

Recursos Potenciales: Además de los recursos

que actualmente cuentan con cosecha comercial, en nuestras costas se encuentran

otras especies, que por la biomasa disponible, son susceptibles de un

aprovechamiento comercial; entre ellas se dispone de materias primas

alternativas para la producción de ficocoloides, para alimento humano directo,

para alimento de organismos acuáticos en cultivo, elaboración de harinas,

fertilizantes líquidos y diversos compuestos bioactivos, especies como Porphyra, Ulva, Egregia, Eisenia,

Chondracanthus squarrulosus, Mastocarpus papillatus, Sargassum spp, Eucheuma

uncinatum, entre otras. Es también importante mencionar que durante algunas

épocas del año, debido a condiciones meteorológicas extremas, en las playas se

depositan grandes volúmenes de algas (algas de arribazón), esta biomasa puede

ser aprovechada en la elaboración de fertilizantes orgánicos; en este sentido,

desde el año 2000 una empresa de la localidad (Tecniprocesos S.A. de C.V.)

utiliza el material de arribazón de una pequeña franja costera de Baja

California.

4.3.

Captura incidental

descartes

Como es sabido las praderas de macroalgas

son el hábitat para numerosas especies animales que buscan refugio en sus

órganos de fijación o en sus frondas durante alguna parte de su ciclo de vida;

a pesar de ello, la captura incidental de especies es muy bajo, ya que la técnica

de cosecha es dirigida hacia la especie “objetivo”; de manera que la cosecha se

compone de porcentajes mayores al 98% de la especie objetivo. No hay evidencias

de efectos graves sobre otros recursos vegetales asociados. Sin embargo, en el

caso de la fauna, para tener un mejor conocimiento del posible efecto sobre la

fauna que habita los bosques de macroalgas, es recomendable tener un

seguimiento de la cosecha comercial de cada especie de algas e identificar las

épocas de mayor incidencia de fauna acompañante (en diferentes estadios ej.

larvario, juvenil o adultos) con lo que en dado caso de que se detecten épocas

con presencia importante de fauna asociada a las praderas de macroalgas, se

puedan proponer épocas o zonas que deban sujetarse a veda.

4.4.

Tendencias históricas

Sargazo

gigante (M.Pyrifera):

La cosecha comercial del Sargazo gigante se

inició en 1956, incrementando paulatinamente hasta 1976, a partir de entonces

se ha mantenido con algunas fluctuaciones cercanas al promedio histórico de

26,710 toneladas frescas, la cosecha en esta escala de producción continuó

hasta el 2004. Durante el año ocurren fluctuaciones de la cosecha, donde el

mayor volumen se registra en los meses correspondientes a primavera y verano.

Este recurso, es afectado por el fenómeno "El Niño" el cual provoca

una disminución considerable de los mantos y su efecto puede ser visto en las

cosechas de 1983 y 1998 que fueron precedidas por eventos de este tipo (Fig.

9). También debe mencionarse la drástica caída de la producción de este recurso

posterior al año 2004 (Fig. 9), esta disminución de la cosecha en particular es

debida a la interrupción de la cosecha mecanizada a gran escala e inicio de la

cosecha artesanal en una escala menor (Fig. 10).

Figura 9. Cosecha

histórica de M. Pyrifera en Baja

California, México (en toneladas de peso fresco desembarcado). (Anuario Estadístico de Pesca, SAGARPA y

Bitácoras Barco Sargacero).

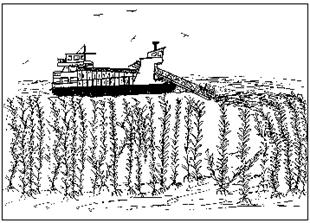

Captura y esfuerzo: El barco "El Sargacero", durante

los años que operó realizó un promedio de 70 viajes al año; el tiempo requerido

para completar una carga dependía de la biomasa disponible que a su vez estaba

en función de la época del año; la duración de la maniobra de cosecha, varía

entre 5 a 7.5 horas en el verano y hasta 10 horas en invierno (Guzmán del Proó,

et al., 1971) (Fig. 11).

Figura 10. Cosecha reciente de Macrocytis pyrifera en Baja California. Fuente: Subdelegación de Pesca. SAGARPA BC.

Figura 11. Operación de cosecha de M. pyrifera por el barco "El Sargacero"

Se considera que este recurso, aun durante

la operación del barco "El Sargacero" a pesar de los altos volúmenes

de cosecha donde se tenía un promedio de 25,000 toneladas en peso fresco

anuales (Fig. 9), estuvo en estatus de sub-utilizado pues la disponibilidad de

este recurso en la península de Baja California (BC y BCS) es suficiente para

cosechar hasta 80,000 t anuales (Casas-Valdez, 2001).

En tiempos recientes, los usos de esta

macroalga en Baja California, se han diversificado; de exportarse casi en su

totalidad para la industria de alginatos en Estados Unidos de América,

actualmente, se emplea en fresco, como alimento directo en los cultivos de

abulón, además, se emplea en la elaboración de fertilizantes líquidos y

ocasionalmente en la elaboración de harinas para alimento en el cultivo de

camarón; sin embargo su cosecha a partir del 2005 ha sido muy baja con respecto

a la cosecha cuando operaba el barco (Fig. 10).

Figura 12. Localización de los

principales Mantos de Macrocystis

pyrifera sujetos a extracción comercial por la empresa Productos del

Pacífico S.A. de C.V. hasta el 2004. (Tomado de Casas-Valdez, 2001).

En la actualidad

la cosecha de este recurso pasó a ser de tipo artesanal; para su realización se

emplean embarcaciones menores, donde participan dos pescadores que con ayuda de

machetes y cuchillos cortan el alga en su porción superior; la maniobra

generalmente se lleva a cabo en un tiempo de dos a cuatro horas desde el

momento en que se sale de puerto, se cosecha y se desembarca el producto;

generalmente en la panga se transportan 6 chinguillos con 80 a 90 Kg de algas

para un total de 500 a 600 Kg de algas frescas por viaje, pudiéndose realizar

de tres a cuatro viajes por día dependiendo de la distancia de los mantos y

necesidades de materia prima del usuario (Fig. 13).

La cosecha por el

barco "El Sargacero" se realizó en 15 localidades de Baja California

desde la frontera hasta Bahía El Rosario (Fig. 12), actualmente la cosecha

artesanal ocurre en Baja California y en el norte de Baja California Sur,

siendo los principales sitios donde se cosecha: Popotla, Ensenada, Santo Tomás,

Punta San Antonio, Isla San Martín, El Rosario y Punta Blanca en Baja

California, así como en Punta Eugenia en Baja California Sur (Figs. 14 y 15),

donde las cosechas más importantes se llevan a cabo en las cercanías de

Ensenada, Ejido Eréndira y en Punta Eugenia en B.C.S., donde se encuentran los

principales usuarios del producto.

Figura 13. Cosecha artesanal del sargazo gigante (M. pyrifera) que es transportada en bolsas de red (chinguillos).

Sargazo rojo (Gelidium

robustum):

Este recurso es el que

tiene el aprovechamiento más antiguo, inició formalmente en 1955, en los

primeros años, la producción fue incrementando paulatinamente para en 1967

alcanzar una producción de 1500 toneladas métricas secas.

El volumen de captura nacional de los años 1968 a 1979 refleja básicamente el comportamiento de la captura de Baja California, ya que la cosecha de este estado representó el 89% del total. En el periodo comprendido de 1980 a 1992, Baja California contribuyó con el 52%; mientras que Baja California Sur, aportó el 47%, por lo que la captura nacional corresponde a la sumatoria de ambas entidades, con un promedio anual de 1,178 t (Fig. 16). En el periodo comprendido entre 1974 a 1979, los registros marcan una elevación inusual de los volúmenes de cosecha con un máximo de 3,091 toneladas en 1976; después de ese periodo la cosecha no ha regresado a esos niveles de producción, esto podría indicar o bien, que ha disminuido el potencial del recurso o se debe a que los registros de ese periodo pudieran corresponder al peso fresco de la cosecha tal como menciona Guzmán del Proó, et al. (1986).

Figura 14. Porcentaje

de cosecha de Macrocytis pyrifera en

los diferentes sitios dentro de Baja California en 2010. Fuente: Subdelegación

de Pesca. CONAPESCA BC.

Figura 15. Porcentaje

de cosecha de Macrocytis pyrifera por

sitio en Baja California en 2011. Fuente: Subdelegación de Pesca. CONAPESCA BC.

Figura

16. Cosecha histórica del sargazo rojo en México (Baja Cal. y Baja Cal. Sur)

(Anuarios estadísticos de pesca SAGARPA)

Desde el año de 1980, las

capturas se han mantenido relativamente estables fluctuando al rededor de las

1000 TM secas anuales (Fig. 16). Actualmente la principal cosecha de Gelidium, se basa en la producción que

se obtiene de praderas de la parte central de la península de Baja California:

Isla de Cedros e I. Benitos en Baja California, así como I. Natividad, Punta

Eugenia y Bahía Tortugas en Baja California Sur (Casas-Valdez y Fajardo-León,

1990).

Captura por unidad de esfuerzo: La cosecha

de G. robustum se lleva a cabo

durante todo el año, aunque ésta se intensifica durante los meses de mayo a

septiembre. Las actividades de cosecha se ven limitadas por las condiciones

meteorológicas ya que se afecta la navegación y buceo, en este sentido los días

laborables son de alrededor de 120 días al año (Fig. 17) (Molina-Martínez,

1986).

Para la cosecha de G. robustum en mantos localizados en B.C.S. Hernández-Guerrero, et al. (1999), estimaron una captura

por unidad de esfuerzo que fluctúa entre 2,467 kg frescos/embarcación a 4017

kg/embarcación.

Pelo de Cochi (C.

canaliculatus):

Su cosecha comercial inició en 1966, por la

empresa GELMEX S.A. de C.V., posteriormente este recurso, fue cosechado por las

Cooperativas Pesqueras, actualmente por la falta de mercado, su aprovechamiento

se restringe a la zona de San Quintín por la empresa Agromarinos S.A. de C.V.,

la producción se destinó como materia prima para la producción de carragenanos

exportándose a Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Francia. En el mercado

internacional alcanza un costo de Aprox. 850 dólares americanos/ton seca (Fig.

18).

Figura

17. Estacionalidad de la cosecha de sargazo rojo (G. robustum) en Baja

California (Fuente: Datos tomados de Guzmán del Proó, et. al., 1986).

Desde los inicios de la pesquería se observa

un incremento continuo de las cosechas, hasta alcanzar las 1,100 toneladas

secas por año (1979); a partir de entonces por la falta de mercado para esta

materia prima, la producción declina paulatinamente y a partir de 1983 las

cosechas son inferiores a las 200 toneladas secas por año, de esta manera la

pesquería continuó hasta 1999 (Fig. 18) punto en el que su cosecha se

interrumpió y reinicia en el 2003, aunque en cantidades muy por debajo de su

potencial (Agromarinos com. Personal).

La cosecha cuando hay demanda de este

producto se practica durante todo el año. Presenta una alta estacionalidad ya

que depende de las condiciones atmosféricas imperantes, así como la duración y

magnitud del bajamar; cosechas mayores se obtienen durante primavera-verano y

declina durante el otoño-invierno; cuando la cosecha se inicia a principios de

primavera, las praderas se recuperan y es posible realizar dos cosechas en la

misma zona por temporada (Fig. 19).

Esfuerzo pesquero: debido a la forma

artesanal de cosecha y a que no hay registros fidedignos de la captura por

persona de este recurso no hay una estimación concreta de la captura por unidad

de esfuerzo. La jornada de trabajo para esta especie es variable ya que depende

de la duración y magnitud de la marea baja, la actividad de cosecha tiene una

duración de 1 a 3 horas donde cada persona puede cosechar de 300 a 500 Kg de

alga fresca. La cosecha es totalmente artesanal y no requiere de ningún

aditamento especial, el corte de las plantas es manual y se coloca en costales

para llevarlos a la playa, donde se extiende para secarse al sol durante

aproximadamente dos días.

Figura 18. Cosecha

histórica de pelo de cochi (Chondracanthus

canaliculatus) en Baja California. (Anuarios estadísticos de pesca

SAGARPA).

Figura

19. Variación mensual en la cosecha de pelo de cochi (C. canaliculatus) en Baja California ton secas/día en el periodo de

1973-1984.

Fideo

de mar (G. lemaneiformis):

El aprovechamiento de los recursos algales

del Golfo de California, es muy limitado y de la gran variedad de especies y

las grandes biomasas que se menciona se encuentran en esta región, solamente se

tiene registro de cosechas eventuales del alga roja Eucheuma uncinatum (carragenofita) y recientemente de G. lemaneiformis en base a

investigaciones del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC (IIO)

que estimaron para el Golfo de California, un potencial de entre 3,000 a 5,000

toneladas secas (Pacheco-Ruíz et al.,

1999); sin embargo, las condiciones ambientales en el Golfo de California son

extremadamente variables, haciendo que la biomasa disponible cambie

dramáticamente de un año a otro, incluso ausentarse en algunos años. Su cosecha

comercial inició en 1996, por la empresa PHYKOS S.A. de C.V. (Fig. 20),

posteriormente AMARES S.A de C.V. (Fig. 21) y ahora es aprovechada parcialmente

por la empresa Agarmex de Ensenada B.C. Esta especie, es considerada como una

fuente importante para la producción de agar (Arellano–Carbajal, et al., 1999; Zertuche-González, 1993),

de ahí el interés de industriales japoneses por esta materia prima.

Figura 20. Cosecha histórica de fideo de mar (G. lemaneiformis) en el Golfo de California (Bitácoras de pesca SAGARPA).

Figura

21. Cosecha mensual de fideo de mar (G.

lemaneiformis) en el Golfo de California, durante la temporada 2001 AMARES

S.A. de C.V. (Hernández-Garibay, et al.,

2006).

Captura y esfuerzo: La jornada de trabajo o

“marea” generalmente inicia de 5 a 6 de la mañana y concluye alrededor de las

13:00 horas, en ese lapso de tiempo el equipo puede realizar dos viajes ya que

completa la carga de la panga entre dos a cuatro horas; cada equipo tiene la

capacidad de cosechar de entre 1,000 a 1,500 Kg de alga seca/día.

En tierra otras personas se encargan de

descargar la cosecha y extender las algas en la playa para su secado, mientras

que otras personas se encargan de embalar las algas cosechadas el día anterior

en pacas de 80 a 100 Kg y recubrirlas con plástico para su almacenamiento y

transportación. Se exporta a Japón como materia prima para la producción de

agar. Costo Aprox. 1500 dlls/ton seca en el mercado internacional.

4.5

Disponibilidad del recurso

Sargazo gigante (M. pyrifera): Potencial estimado: Aunque el promedio de cosecha

histórica es cercana a las 25,000 toneladas frescas anuales, la cosecha

reportada, corresponde sólo a la parte Norte de su distribución en la península

de Baja California. Para el total de la península algunas determinaciones de la

biomasa cosechable de M. pyrifera estiman

que fluctúa entre 80,000 a 100,000 toneladas frescas por año; el potencial

estimado varía interanualmente y de acuerdo a la época del año (Guzmán del

Proó, et al., 1986; Casas-Valdez, et al., 1985; Hernández-Carmona, et al., 1991).

Sargazo

rojo (G. robustum): De este

recurso no existen evaluaciones de la biomasa disponible en su zonas de

distribución y cosecha, sin embargo si consideramos los datos de cosecha

históricos y bajo una estimación conservadora podría considerarse una

disponibilidad de G. robustum

superior a las 1000 TM anuales, considerando que no ha habido disminución de

los mantos algales sino más bien a habido disminución del esfuerzo pesquero

(Hernández-Guerrero, et.al., 1999).

Pelo

de cochi (C. canaliculatus):

Evaluaciones de los mantos accesibles por tierra, realizadas por

Ballesteros-Grijalva y García-Lepe (1993), estimaron que la biomasa disponible

de este recurso en Baja California, es del orden de 625 TM anuales.

Fideo

de mar (G. lemaneiformis):

se desarrolla en la parte central del Golfo de California, principalmente en

las aguas influenciadas por el Canal de Ballenas, presenta una alta

variabilidad estacional en la disponibilidad de biomasa, por lo que su

potencial de aprovechamiento puede variar entre 3,000 a 5,000 toneladas secas anuales

(Pacheco-Ruíz, et al., 1999). Sin

embargo, pudieran ocurrir variaciones muy drásticas a la baja de un año a otro.

4.6

Unidad de pesca

La actividad de cosecha mecanizada del

recurso Macrocystis empleó una sola

embarcación construida exprofeso para esta actividad, denominada "El

Sargacero" (Fig. 11), con capacidad de bodega de 400 toneladas frescas que

se maneja por cuatro a cinco operadores, la descarga del producto en puerto se

realiza mediante grúas. La cosecha artesanal de este recurso emplea embarcaciones

menores tipo panga de fibra de vidrio de seis metros de eslora, equipada con

motor fuera de borda; cada equipo de pesca consiste de dos personas (Fig. 13).

Por otra parte, la cosecha de las especies

agarofitas (Gelidium y Gracilariopsis) es artesanal y se

emplean equipos similares a los empleados en las pesquerías de abulón y erizo

los cuales consisten en embarcaciones menores de fibra de vidrio de seis m de

eslora, equipada con motor fuera de borda de 75 caballos de fuerza; la cosecha

se realiza mediante buceo, para lo cual se emplea un equipo tipo hooka, que se

compone de un compresor de aire, tanque de presión y manguera para el

suministro de aire al buzo; en esta actividad participan tres personas por

equipo y el número fluctúa de acuerdo a la época entre 30 a 50 equipos para Gelidium y de tres a cuatro para el caso

de Gracilariopsis.

La cosecha de Chondracanthus, es también artesanal y no requiere de ningún

aditamento especial, ya que se lleva a cabo en el nivel intermareal durante

marea baja.

4.7

Infraestructura de

desembarco

Debido a que en la cosecha de los recursos

algales se emplean embarcaciones menores, no se requieren instalaciones

especiales y en los diferentes campos pesqueros hay varaderos o zonas

acondicionadas por los pescadores para botar al mar sus embarcaciones.

4.8

Proceso o industrialización

Para el procesamiento industrial de algas

marinas todas las existentes son del sector privado; se cuenta en Ensenada Baja

California con una planta productora de agar (Agarmex S.A. de C.V.) con

capacidad instalada de aproximadamente 120 toneladas anuales de producto.

Después de muchos años de experiencia en la producción de agar, esta misma

empresa incursionó en la producción de carragenanos, esto a partir de algas

provenientes de Filipinas e Indonesia (Kappaphycus

alvarezii); sin embargo debido al encarecimiento de las materias primas, se

interrumpió la producción de carragenanos.

Por otra parte también en Ensenada, B.C., en

los últimos años han aparecido tres a cuatro pequeñas empresas del sector

privado, con una superficie que en general no sobrepasa los 200 m2, éstas procesan algas pardas, para la

obtención de fertilizantes líquidos, principalmente sargazo gigante (M. pyrifera), la capacidad de

procesamiento es un promedio de 1,000 Kg de alga fresca por día; sin embargo

actualmente están operando por debajo de su capacidad instalada, debido a que

recién se están abriendo las líneas de comercialización.

La actividad pesquera en torno a las algas

agarofitas y carragenofitas, participa el sector privado y el social; sin

embargo en este rubro, el sector privado es el actor principal. Se practica en

diferentes lugares de la costa de Baja California y Baja California Sur, el

procesamiento después de la cosecha, sólo implica el proceso de secado, el cual

se realiza directamente al sol, por lo que no se emplean instalaciones

especiales; en algunos casos se emplean cobertizos para en caso de lluvia

proteger la cosecha; en los centros de acopio, se cuenta con prensas

hidráulicas para el embalaje de las algas en pacas de 80 a 100 Kg. de peso,

forma en que son transportadas a las empresas usuarias.

Además de lo anterior en México se cuenta

con dos plantas piloto promovidas por la FAO para el procesamiento de algas

marinas para la obtención de ficocoloides, una de alginatos (CICIMAR) en Baja

California Sur y otra de carragenanos (CRIP-Ensenada) en Baja California; en

ambos casos la finalidad es desarrollar tecnología para el aprovechamiento de

recursos algales de la región.

Las algas marinas tienen una amplia

tradición de uso en el mercado oriental, donde se emplea en forma directa,

principalmente como alimento humano y en usos medicinales; además se utilizan

para la producción de coloides algales (Ficocoloides) tales como el agar,

alginatos y carragenanos, los cuales son ampliamente utilizados a nivel

mundial; es por ello que existe una estrecha relación entre los países que

procesan las algas marinas, generalmente países desarrollados con aquellos que

sólo producen materias primas.

Los productos tradicionales que se obtienen

a partir de las macroalgas son:

Alginatos

El alginato es un polisacárido que se

obtiene de algas pardas, tales como M.

pyrifera, Ascophyllum nodosum y Laminaria spp., entre otras. El alginato

está formado por dos ácidos urónicos, el (1-4) L ácido gulurónico y el β

(1-4) D ácido manurónico, distribuidos aleatoriamente en una cadena lineal de

alto peso molecular. Los alginatos son bien conocidos por su capacidad para

producir soluciones de alta viscosidad y o de formar geles irreversibles en la

presencia de metales divalentes y trivalentes (ej. calcio, bario, etc.).

Debido a sus propiedades, los alginatos son

usados, ampliamente en la industria alimenticia, textil y médica, como

espesantes, estabilizantes de emulsiones, gelificantes, inhibidores de

sinéresis, etc.

Existe una gran gama de empresas que

utilizan esta sustancia como aglutinante para cremas, detergentes, tintas de

impresión textil y una gran variedad de productos. El alginato es un material

ampliamente utilizado en odontología para obtener impresiones de los dientes y

los tejidos blandos adyacentes. También se usa en el mundo del maquillaje de

efectos especiales para hacer vaciados, en ortodoncia para modelos de estudio,

en prótesis y operatoria para impresiones en piezas antagonistas y para la

elaboración de una prótesis parcial removible.

Aproximadamente

un 30% de la producción de alginatos se destina a la industria alimenticia para

la confección de frutas artificiales y para rellenos de aceitunas en base a ají

y alginatos. También se utilizan para industrializar camarones, carne, anillos

de cebolla y una variedad de productos retexturizados en base a pastas

homogeneizadas con alginatos de sodio, a las que se dan formas más o menos

naturales. Un 5% de los alginatos se usa en la industria farmacéutica y de

cosméticos. Son bien tolerados en contacto con la piel, refrescantes,

lubricantes y de bajo contenido en lípidos. Además se incorporan en jabones y

cremas de afeitar como suavizantes y estabilizantes de la espuma. Otros usos de

los alginatos son en soldaduras, vendajes bioactivos, moldes dentales,

dispensador de herbicidas entre otros. La producción mundial de algas para la

obtención de alginatos es de 230,000 t en peso seco. El mercado de este

producto asciende a 27,000 t anuales con precios que oscilan entre los 5 y los

20 dólares por kilogramo.

Carragenanos

Son polisacáridos

que se obtienen con agua caliente de ciertas clases de algas rojas (Rhodophyceae). Los carragenanos, junto

con el agar, pertenecen a la familia de galactanos sulfatados ya que se

componen de galactosa (anhidrogalactosa) y grupos hemiester sulfato. Las

unidades de galactosa se encuentran unidas en una cadena lineal unidas por

enlaces alternos α(1-3) y β (1-4). Las propiedades de los

carragenanos van a depender de su composición, en particular del grado y

posición de grupos sulfato, así como de la presencia del residuo

anhidrogalactosa. A mayor proporción de grupos sulfato, la solubilidad es mayor

(mayor viscosidad), mientras que a mayor contenido de anhidrogalactosa la

solubilidad disminuye (mayor capacidad gelificante), es así que en función de

estos componentes, se distinguen varios tipos de carragenano, con propiedades

claramente distintas. Aunque existen alrededor de una docena de tipos de

carragenanos, desde el punto de vista comercial se manejan tres tipos

principales: kappa carragenano el cual forma geles fuertes y quebradizos,

lambda carragenano, que no gelifica, sólo forma soluciones de alta viscosidad y

el carragenano tipo iota, el cual tiene propiedades intermedias entre los

anteriores, forma geles elásticos. El peso molecular de los carragenanos es

normalmente de 300,000 a 400,000 Daltons. La longitud de la cadena es

importante, ya que por debajo de 100,000 Daltons de peso molecular, el

carragenano no es útil como gelificante.

La capacidad de

formar geles, varía mucho y depende del tipo de carragenano presente, esta

variabilidad de las propiedades de los carragenanos, los hace muy versátiles, y

cada vez tienen más aplicaciones en la industria alimentaria.

En particular, la

interacción de los carragenanos con las micelas de caseína hace que el

carragenano tenga aplicaciones en todos los productos lácteos. Además de formar

geles, a concentraciones muy bajas, del orden del 0.02%, estabiliza

suspensiones en medios lácteos, como batidos. También se comporta muy bien en

productos cárnicos procesados y reestructurados, y en postres de tipo gelatina,

mermeladas, gominolas y derivados de frutas, siempre que el pH sea superior a

3,5.

El pelo de cochi

es la única especie en México (productora de carragenina) que ha sido

sistemáticamente extraída en el Pacifico de Baja California y comercializada en

forma casi continua desde 1966 (Hernández-Garibay, et al., 2006). Toda su producción ha sido exportada, principalmente

a los Estados Unidos y a Francia, para ser utilizada como fuente de

carragenanos. Esta especie produce carragenano híbrido del tipo kappa/iota en

su fase gametofita y lambda en la esporofita.

Otras especies

que producen carragenina que se localizan en las costa de Baja California son: Mastocarpus papillatus en el Pacífico

que produce carragenano del tipo kappa/iota, Eucheuma uncinatum especie endémica del Golfo de California que

produce carragenano tipo iota y Chondracanthus

squarrulosus (antes gigartina pectinata) también del Golfo de California la

cual de forma similar a C. canaliculatus

produce carragenano híbrido del tipo kappa/iota en su fase gametofita y lambda

en la esporofita. Estas dos últimas especies, debido a su presencia anual o

pseudoanual en el Golfo de California, no permiten una explotación continua.

Sin embargo, la explotación de praderas naturales de las dos algas mencionadas

podría llevarse a cabo después de su época reproductiva (Barilotti y

Zertuche-González, 1990).

Agar

Este producto es

también un polisacárido que se obtiene con agua caliente de algunas especies de

algas rojas. La palabra agar viene del malayo agar-agar, que significa

gelatina. El agar pertenece a los galactanos sulfatados de algas rojas; se

diferencia del carragenano en que posee menor cantidad de grupos sulfato.

Químicamente el agar es un polímero de unidades de βD-galactosa unida en

posición (1-3) y αL-galactosa (anhidrogalactosa) unidas en posición 1-4

ambas unidades se unen en forma alternante en una cadena lineal de alto peso

molecular. En la molécula de agar se pueden distinguir dos fracciones de composición

diferente, una la agaropectina la cual es una fracción iónica con grupos

ácidos, tales como sulfato y ácido pirúvico sin capacidad gelificante y la

agarosa que es la fracción neutra y con alto poder gelificante. Esta última

fracción es la que básicamente imparte las propiedades de gelificación

conocidas para el agar.

La proporción de estas dos fracciones en la

molécula del agar es variable entre especies, esto hace entonces que las

macroalgas productoras de agar alcancen precios diferentes; por ejemplo Gelidium robustum especie que se cosecha

en México alcanza buenos precios en el mercado internacional (> 1,500 Dlls.

Ton seca), ya que tiene un alto contenido de agarosa lo que lo hace ideal para

producir agar grado bacteriológico o para la producción de agarosa para

aplicaciones como tamiz molecular en genética; mientras que especies de Gracilaria, son materias primas de menor

valor que Gelidium debido a que su

agar posee un menor contenido de agarosa, por lo que para obtener agar de buena

capacidad gelificante, es necesario la aplicación de un pretratamiento

(alcalino).

El uso comercial principal del agar es como

medio de cultivo en microbiología (ya que no es degradado por bacterias y

hongos), y en la industria alimenticia en mermeladas, sopas, gelatinas vegetales,

helados y algunos postres. La producción mundial de agar es de unas 4,500 a

6,000 Tm anuales; donde un 80% se destina a la industria y un 20% para usos

farmacéuticos y en bacteriología. Según su calidad puede costar entre 10 y 45

dólares el kg y hasta 60 dólares en el caso del agar bacteriológico.

Fertilizantes:

La producción de fertilizantes es una

actividad económica que se ha ido incrementando en México, para este propósito

se utilizan principalmente algas pardas, en particular en Baja California se

utiliza el sargazo gigante Macrocystis

pyrifera. El procesamiento a que son sometidas las algas marinas para la

producción de fertilizantes, generalmente consiste en un tratamiento alcalino

muy enérgico; con esto se logra la licuefacción de las partículas algales y se

logra la liberación de compuestos orgánicos, entre ellos, las fitohormonas, las

cuales se supone es el principio activo de los fertilizantes. La presentación

final es líquida, de esta forma se dosifica en el agua de riego.

Biocombustibles:

Como una alternativa para disminuir la

dependencia hacia los combustibles fósiles y disminuir el impacto en el

calentamiento global, las algas marinas al poseer un alto contenido de

carbohidratos son buenos candidatos para la producción de combustibles de segunda

generación en donde se procesan materias primas que no requieren de tierra para

su producción y que a su vez pueden ayudar a la remoción de compuestos del

medio, con éstos se produce biomasa (ej. CO2, nutrientes en exceso en zonas eutrofizadas, descargas antropogénicas,

etc.), posteriormente mediante microorganismos se convierte la materia orgánica

hacia biocombustibles tales como el bioetanol y el biogás (metano).

Las algas marinas se compone de un 50%

ciento de carbohidratos, un 30% de minerales y un 15% de proteínas y lípidos

(Lobban 1994). Los carbohidratos de las algas pueden ser usados como sustrato

para mediante fermentación alcohólica y anaeróbica, producir etanol, butanol,

metano y otros combustibles y químicos.

El uso de algas marinas para obtener etanol

tienen la ventaja respecto a los cultivos en tierra de maíz y de caña de azúcar

usados para obtener bioetanol, en el sentido que las macroalgas aprovechan el

dióxido de carbono atmosférico y no compiten con la tierra destinada para

alimentos ni requiere un alto uso de fertilizantes o químicos. Sin embargo, la

viabilidad económica no está demostrada. Por otro lado, debido a que la

producción de energía demandaría grandes volúmenes de alga a muy bajos precios,

se competiría con otros usos de las algas comercialmente más atractivos tales

como la obtención de compuestos secundarios, harinas y forrajes marinos.

Compuestos

bioactivos y nutracéuticos:

Las algas marinas son de los pocos

organismos que en forma natural poseen polisacáridos sulfatados, los cuales

recientemente han mostrado propiedades bioactivas interesantes como compuestos

anticancerígenos y antitumorales entre otras aplicaciones novedosas. Las tres

divisiones algales contienen diferentes polisacáridos sulfatados; en algas

rojas se encuentra el agar y carragenanos en algas pardas el fucoidán y en las

algas verdes el ulván; a pesar de que hay innumerables patentes sobre este tipo

de productos, en México debe avanzarse en investigaciones sobre diferentes

algas marinas, evaluar sus componentes, así como la realización de bioensayos

con los diferentes productos encontrados.

Por otro lado, el empleo de las algas

marinas como compuestos nutracéuticos, es una buena alternativa para aprovechar

sus características nutritivas además de beneficiarse por la bioactividad

positiva que pueden tener los diferentes componentes de las algas en la salud

humana, esta línea de aplicación es un aprovechamiento que puede redituar en

mejores beneficios económicos para el sector productivo.

Forrajes

para organismos acuáticos en cultivo:

Algunos organismos de alto valor comercial

tales como el abulón y erizo de mar son herbívoros y su alimento natural lo

constituyen las macroalgas; en este sentido el uso de macroalgas para la

engorda de este tipo de organismos, permite la conversión de tejido vegetal en

proteína animal de alto valor comercial. Esta actividad aunque hasta el momento

es incipiente en nuestro país, debe ser tomada en cuenta para no limitar el

desarrollo de nuevas empresas, que pudieran ser una alternativa favorable en el

aprovechamiento de los recursos algales y que generen mejores dividendos.

Alimento

Humano:

Aunque en nuestro país no hay tradición en

el uso de macroalgas en la alimentación, en tiempos recientes cada vez un mayor

número de personas adopta alimentos orientales entre ellos las macroalgas.

Además de los beneficios nutrimentales implícitos en ellas, está el hecho de

que al tener mejor control de calidad en la cosecha y o cultivo de algas

marinas, se puede abrir un nicho hasta ahora menospreciado.

4.9

Comercialización

Sargazo Gigante (M. pyrifera): La producción se exportaba en fresco a E.U.A., como

materia prima para la obtención de alginatos esto a un costo aproximado de

20.00 dólares por tonelada fresca. Por otra parte, la harina obtenida con esta

materia prima, alcanzó precios que fluctuaron entre 500 a 700 E.U.A. dólares

por tonelada seca; de esta forma, fue empleada en la elaboración de alimento

para organismos en cultivo (ej. camarón). Actualmente toda la producción de

esta especie es para consumo local en la producción de fertilizantes y alimento

para abulón en cultivo, principalmente.

Sargazo rojo (G. robustum): La mayor parte de la cosecha (Aprox. 800 ton por

año) se emplea localmente como materia prima para la producción de agar (Agarmex

S.a. de c.v.) y el resto se exporta para el mismo fin a Estados

Unidos de América y Japón.

El precio de venta de Gelidium robustum que rige actualmente en el mercado varía en

función de su calidad. Se han establecido tres clases en función de la cantidad

de conchilla en el alga, principalmente los epizoos (Membranipora tuberculata) y palmita (Aglaophenia latirostris) (Casas