ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PLAN DE MANEJO PESQUERO DE

LISA (MUGIL CEPHALUS) Y LEBRANCHA (MUGIL CUREMA),

EN LAS COSTAS DE TAMAULIPAS Y VERACRUZ

FICHA TECNICA NORLEX

Nombre corto: 31031427.

Legislación: Federal.

Fuente: D.O.F.

Emite: SAGARPA.

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2014.

Fecha de entrada en vigor: 01 de abril de 2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 8, fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV, 36 y 39, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1, 3, 5 fracción XXII y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del Organismo Descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca; y 1, 4 y 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca, y

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización de los Planes de Manejo Pesquero.

Que los Planes de Manejo tienen por objeto dar a conocer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella, que en su conjunto son el anexo del presente instrumento.

Que para la elaboración de los Planes de Manejo, el INAPESCA atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE LISA (MUGIL

CEPHALUS) Y LEBRANCHA (MUGIL CUREMA),

EN LAS COSTAS DE TAMAULIPAS Y VERACRUZ

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Lisa (mugil cephalus) y Lebrancha (mugil curema), en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 5 de marzo 2014.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE LISA (Mugil cephalus) Y LEBRANCHA (Mugil curema), EN LAS COSTAS DE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

INDICE:

1. Resumen ejecutivo

2. Marco jurídico

3. Ambitos de aplicación del Plan de Manejo

3.1. Ambito biológico

3.2. Ambito geográfico

3.3. Ambito ecológico

3.4. Ambito socioeconómico

4. Diagnóstico de la pesquería

4.1. Importancia

4.2. Especies objetivo

4.3. Captura incidental y descartes

4.4. Tendencias históricas

4.5. Disponibilidad del recurso

4.6. Unidad de pesca

4.7. Infraestructura de desembarco

4.8. Proceso e industrialización

4.9. Comercialización

4.10. Indicadores socioeconómicos

4.11. Demanda pesquera

4.12. Grupos de interés

4.13. Estado actual de la pesquería

4.14. Medidas de manejo existentes

5. Propuesta de manejo de la pesquería

5.1. Imagen objetivo en el año 2022

5.2. Fines

5.3. Propósito

5.4. Componentes

5.5. Líneas de acción

5.6. Acciones

6. Implementación del Plan de Manejo

7. Revisión, seguimiento y actualización del Plan de Manejo

8. Programa de investigación

9. Programa de inspección y vigilancia

10. Programa de capacitación

11. Costos y financiamiento del Plan de Manejo

12. Glosario

13. Referencias

14. Anexo

1.

Resumen ejecutivo

En el Golfo de México las

pesquerías de lisa y lebrancha son muy apreciadas por los pescadores locales de

la Laguna Madre, Tamaulipas, así como de las lagunas de Pueblo Viejo y

Tamiahua, en el estado de Veracruz. La pesquería de lisa se ha constituido como

la segunda más importante en la Laguna Madre, ya que junto con el camarón, ha

soportado la producción en dicha laguna y en general del estado de Tamaulipas.

Durante el periodo de 2000-2010, el estado de Tamaulipas presentó un descenso

en el nivel de capturas de ambos recursos, cabe mencionar que la aportación de

estas capturas provenientes de la Laguna Madre juegan un papel destacado

particularmente de lisa, lo cual le ha permitido aumentar su peso relativo en

las capturas a nivel estatal. En la laguna de Tamiahua donde es importante la

participación en la producción pesquera de ambos recursos, se aprecia una

notable disminución de los volúmenes de captura con claras tendencias a la

baja. Específicamente la población del recurso lisa, no muestra signos de

recuperación, sobre todo si se compara el volumen de captura actual con lo capturado

en los años sesenta y setenta. Por lo expuesto, la lisa y lebrancha se ha

establecido como la pesquería de “escama” más importante por su aportación al

volumen capturado, derivada de una significativa y creciente demanda, por la

comercialización de sus gónada principalmente, siendo su derrama económica de

relevancia sectorial-regional, sólo superada por la pesquería del camarón. Las

pesquerías han dado muestras de encontrarse en su óptima captura sostenible, en

un marco de incumplimiento de las medidas regulatorias, por lo que se requiere

establecer políticas de desarrollo sustentable, es decir, medidas de

aprovechamiento, distribución equitativa de los beneficios generados, y

cumplimiento de las medidas regulatorias y de protección del recurso.

El Plan de Manejo Pesquero de

lisa y lebrancha en Tamaulipas y Veracruz, se construyó con las aportaciones

del conocimiento de los interesados en el recurso, canalizados a través de

talleres de planeación participativa, en los que primero se establecieron los

principales ejes o temas de la problemática, luego se jerarquizaron

considerando las causas-efectos y se identificó el problema central;

posteriormente se estableció la estructura de planificación por medio del

método de marco lógico. El Plan de Manejo de la Pesquería de Lisa y Lebrancha

está integrado por Imágen objetivo, Fines, Propósito, Componentes, y Acciones.

La Imagen objetivo es la visión a largo plazo, los Fines representan las

contribuciones a la solución de problemas nacionales establecidos en el

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; el Propósito es el

objetivo central del Plan de Manejo, y es alcanzar la sustentabilidad de las

pesquerías; los componentes se refieren a objetivos estratégicos para lograr la

sustentabilidadad como son: poblaciones saludables de los recursos,

rentabilidad económica de las pesquerías, entorno social equilibrado y medio

ambiente mejorado; las Acciones

están basadas en la atención a los problemas identificados en las diversas

reuniones y talleres de planificación participativa, en total se establecieron

88 acciones en 14 líneas, así como indicadores y

los involucrados en su instrumentación.

2.

Marco jurídico

Este Plan de Manejo Pesquero se apega al

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por lo que

corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de la

plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son

considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la

extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas

interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural

que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los

ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y

prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos

que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las

industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante

generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta riqueza

biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y

generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado

atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también

demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes

de Manejo Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta Magna,

a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 4

fracción XXXVI, 36 fracción II y 39, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y

a la Carta Nacional Pesquera 2012. La Ley General de Pesca y Acuacultura

Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que

fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de

importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del

país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del

manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura,

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y

ambientales.

Definiendo las bases para la ordenación,

conservación, protección, repoblación y aprovechamiento sustentable de los

recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los

ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando los principios para

ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el mejoramiento de la

calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los

programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. Procura el

derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y

acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar que la pesca

y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. Además es un plan de

manejo con enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta para la Pesca

Responsable, del cual México es promotor y signatario, y es congruente con los

ejes estratégicos definidos por el Presidente de la República para la presente

administración, que serán el soporte para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente a la Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a) Ley Federal sobre

Metrología y Normalización, concerniente a la emisión de Normas reglamentarias

de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades Cooperativas que rige la

organización y funcionamiento de las sociedades de producción pesquera, y c)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),

relativa a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección

al ambiente y acervo biológico del País.

Dentro de los instrumentos creados para apoyar

la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de Manejo Pesquero (PMP)

definidos como el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la

actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el

conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros, ambientales,

económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En este caso la LGPAS

señala que el Instituto Nacional de Pesca es el encargado de elaborar dichos

planes.

Actualmente la pesquería de lisa y lebrancha

está administrada con base en la NOM-016-PESC-1994 (DOF, 1995), que regula la

pesca en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo

de California, Golfo de México y Mar Caribe”. En el Gofo de México en aguas

litorales de Tamaulipas y Norte de Veracruz desde el Río Tuxpan y la laguna de

Tampamachoco hasta el Río Pánuco.

3. Ambitos

de aplicación del Plan de Manejo

3.1.

Ambito biológico

Posición taxonómica: Berg, 1940.

Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata

Superclase: Gnathostomata

Serie: Pisces

Clase: Teleostomi

Subclase: Actinopterygii

Infraclase: Teleostei

Superorden: Acanthopterygii

Orden: Mugiliformes

Familia: Mugilidae

Género: Mugil

Especie: M. cephalus, Linnaeus, 1758

Nombre común: Lisa

Especie: M. curema, Valenciennes, 1836

Nombre común: Lebrancha

Son dos especies de Mugílidos las que se

encuentran en los estados de Tamaulipas y Veracruz, México, la lisa Mugil cephalus y la lebrancha Mugil curema. Ambas especies se diferencian

porque la lisa no presenta escamas diminutas en las aletas anales y segunda

dorsal y presentan las bandas longitudinales oscuras en el cuerpo y de uno o

dos radios blandos menos en la aleta anal. Además la lisa tiene el cuerpo más

alargado (altura cinco veces en la longitud patrón) y más cilíndrico (Alvarez-Lajonchere,

1976). La lisa presenta en la aleta anal tres espinas (la primera muy corta) y

nueve radios suaves en adultos, o dos espinas y 10 radios en especímenes

menores a los 50 mm de LS. (Harrison, 2002.)

Mugil

cephalus es también conocida

como striped mullet, common mullet, molly, callifavor, menille, liza, lisa (Ibáñez-Aguirre et

al., 1995; Leard et al., 1995).

Tiene boca pequeña, triangular vista desde arriba, con cerradas líneas de

pequeños dientes a lo largo de las mandíbulas. Presenta amplia cubierta adiposa

en los ojos y ligera ranura sobre la pupila. Su cuerpo es elongado y la cabeza

es ligeramente más amplia que alta. Las aletas pectorales son cortas, no

alcanzan la primera aleta dorsal. El origen de la segunda aleta dorsal es

posterior al origen de la aleta anal. La línea lateral no es visible. La

coloración del cuerpo va de olivo grisáceo a café grisáceo con tintes verde

oliva en la parte dorsal y blanco plateado en la parte ventral. Presenta a cada

lado del cuerpo sobre la mitad superior líneas obscuras longitudinales. Los

juveniles menores de 6” (15 cm.) no presentan estas líneas. Hay una mancha

obscura en la base de la aleta pectoral (Fig.1).

Figura

1. Lisa, Mugil cephalus, Linnaeus, 1758

Mugil

curema es conocida en ambas

costas de América como lebrancha, liseta, white

mullet (EU.). Tiene boca chica situada delante de la cabeza en posición

terminal, bordeada por labios cartilaginosos. Mandíbula protráctil, sin lengua.

Labios inferior delgado, superior medio. En el perímetro del labio superior se

encuentra un hocico no tubular, frente a éste se localizan dos nostrilos

(orificios nasales circulares y dos posteriores hendidos en forma transversal),

uno en cada lado del hocico que desemboca en un saco ciego. Ojos con parpados

gruesos y adiposos abriéndose verticalmente que cubren la mayor parte de los

ojos. Con una línea lateral muy delgada. Aleta caudal homocerca. Escama

cicloidea ya que se observa el borde circular y el centro de la escama en donde

se localiza el foco. Arco branquial con cuatro pares. Aproximadamente 60

branquiespinas alargadas. Las aletas pélvicas en posición abdominal, insertas

por detrás de la porción media de las aletas pectorales. Con dos aletas

dorsales con cuatro espinas fuertes y rígidas. Segunda dorsal no adiposa. Aleta

pectoral entera, sin radio, filamento sobresaliente. Aleta anal con dos o tres

espinas y ocho a nueve radios. Segunda aleta dorsal y anal cubierta de escamas.

Anal III, nueve radios. Cuerpo fusiforme de color azul verdoso en la parte

dorsal, que se va difuminando gris claro plateado en el vientre, sin estrías

obscuras a lo largo de las escamas. Una pequeña mancha negra en las aletas

pectorales el color blanco en la parte ventral. (Alvarez-Lajonchere, 1976)

(Fig. 2).

Figura

2. Lebrancha, Mugil curema, Valenciennes, 1836

Aunque los especímenes de lebrancha, M. curema, del Pacífico Mexicano y Golfo

de México no presentan diferencias morfológicas y biológicas aparentes,

Ibáñez-Aguirre et al. (2006) estimaron

las alometrías entre organismos de estas dos áreas usando nueve variables

morfométricas, concluyendo que la mayor variabilidad morfológica se presenta en

el Golfo de México, esto atribuido a la existencia de más de una población de M. curema en el Atlántico.

Ambas especies son cosmopolitas y habitan en

mares subtropicales y tropicales. En el Pacífico Oriental se distribuyen desde

California, Estados Unidos hasta Chile, mientras que en el Atlántico

Occidental, se les puede ubicar desde Cabo Cod, Estados Unidos hasta Brasil

(Castro-Aguirre, 1981), incluido el Golfo de México (Robins et al., 1991). Pasan la mayor parte de

su ciclo biológico en aguas protegidas (estuarios, bahías, lagunas y ríos con

mareas) (López, 1982). Su presencia en esos cuerpos de agua está asociada con

los fondos lodosos y vegetación densa. Castro-Aguirre (1981) y Harrison (1995)

mencionan que prefieren fondos fango-arenosos y rocosos, y se encuentran desde

la orilla hasta los 120 m de profundidad, y dada su capacidad eurihalina llega

a penetrar a las aguas continentales. Puede sobrevivir en agua dulce pero no se

reproduce (Eccles, 1992). Pueden vivir en aguas marinas todo el año (Thomson,

1955).

Son especies eurihalinas y euritermas,

encontrándose ejemplares de lisa M.

cephalus en intervalos de 4.5 a 37ºC de temperatura y de 0 a 81 o/oo de

salinidad; mientras que la lebrancha M.

curema se ha encontrado en intervalos de 10 a 36ºC y de 0 a 55 o/oo

(Roessler, 1970, Hildebrand, 1958, citados por López, 1982). Los adultos se han

encontrado en aguas de 0 a 75 ppm de salinidad y los juveniles menores de 7 cm

toleran un rango menor de salinidad (Harrison, 1995). Debido a lo anterior es

que a ambas especies se les puede encontrar remontando algunos ríos.

Su alimentación está basada en detritus

orgánico, algas filamentosas y ocasionalmente ostrácodos, nemátodos,

foraminíferos, microgasterópodos, anélidos, isópodos, fragmentos vegetales y

diatomeas bentónicas (Patnaik, 1966; Randall, 1967; Yáñez-Arancibia, 1976;

citados por López, 1982). Sin embargo, cuando se cultivan lisas en estanques

son capaces de ingerir considerables cantidades de plantas en putrefacción

(Thompson, 1963). Es importante mencionar, asimismo, que durante las

migraciones de desove las lisas ingieren poco o nada de alimento (Santiago,

1987). Tienen estructuras a manera de mollejas a lo largo de su estómago con un

intestino largo que los hace capaces de alimentarse de detritus; son un punto

ecológico importante en el flujo energético dentro de las comunidades

estuarinas; se alimentan succionando la capa superficial de sedimentos,

removiendo detritus y microalgas; las larvas de lisa se alimentan de

zooplancton; la cantidad de arena y detritus en el contenido estomacal se

incrementa con la talla, indicando que cada vez más ingiere alimento del fondo

como los peces maduros (Harrison, 1995).

La longitud máxima de lisa es de 47.2 pulgadas

(120 cm.), con un peso máximo de 17.6 libras (8 kg.); la duración de vida está

reportada entre 4 y 16 años. En Texas la edad record registrada es de 13 años;

el máximo crecimiento ocurre durante los meses de primavera y verano; los

adultos crecen en una tasa de 3.8-6.4 cm., por año; las hembras crecen más

rápido que los machos de la misma edad (Harrison, 1995).

En el proceso de reproducción de lisa interviene

una sola hembra, que tiende a ser más robusta y grande, y varios machos

(Thompson, 1963). La fecundación es externa, los productos sexuales son

expulsados libremente y es una sola vez en la temporada. El tamaño y la edad a

la que alcanzan la madurez sexual varían según las diferentes áreas de estudio

(Santiago, 1987). Broadhead, 1958, citado por Santiago (1987), con sus estudios de la lisa en

Florida, concluyó que en dicha zona alcanza su madurez sexual a los 3 años de

edad. Harrison (1995) reporta que la madurez la alcanza a la misma edad, a

tallas de 20-30 cm, y las hembras maduran a tallas ligeramente mayores que los

machos. En Texas se tienen reportes que alcanzan su madurez sexual también a

los 3 años y de dos a tres años en Louisiana (Thompson, 1963). En Florida se

reporta la madurez de 29-38 cm de longitud furcal a los 3 años de edad

(Mahmoudi, 2000).

Durante el periodo de reproducción (comúnmente

conocida como corrida reproductora), los adultos de ambas especies se congregan

en cardúmenes cerca de la superficie para migrar a la zona costera para

realizar el desove (principalmente en otoño e invierno) (Harrison, 1995). Las

larvas y los individuos juveniles empiezan la migración del mar hacia áreas

protegidas en donde se llevará a cabo el desarrollo hasta la fase adulta

(García, 1982). Los huevos y las

larvas permanecen en aguas marinas sujetos a los movimientos de las corrientes

hasta que alcanzan un tamaño en la columna de agua entre 20 y 30 mm de longitud

total, para posteriormente moverse hacia la costa a las aguas estuarinas y

lagunas costeras por medio de corrientes o por migración, formando cardúmenes

densos. (Anderson, 1985, citado por López, 1982, y Thompson, 1955). El arribo

de los prejuveniles de lisas a las lagunas se registra después de 45 a 60 días

de ocurrido el desove, y se inicia a principios de la primavera coincidiendo

con el aumento de la temperatura en el agua. Los juveniles viven en los

estuarios y en zonas bajas de agua dulce pudiendo ascender a los ríos, a

considerables distancias de las desembocaduras. Los adultos pueden encontrarse

tanto en agua dulce como salada, ocupando en esta última las aguas someras,

aunque generalmente emigran a aguas más profundas en el mar para el desove

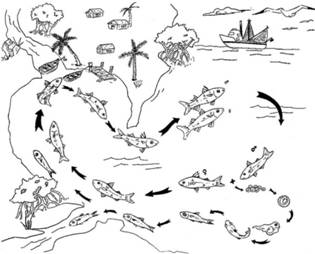

(Santiago, 1987) (Fig. 3).

Figura

3. Ciclo biológico de

Mugílidos.

Los meses de desove en el Norte de Carolina y

en la Baja Florida de lisa es de octubre a febrero con un pico en diciembre

(Scotton et al., 1973). Para el norte

del Golfo de México los desoves ocurren de mediados de octubre a enero, con

picos en noviembre-diciembre (Thompson et

al., 1989; Ditty y Shaw, 1996). Son considerados peces de desove isocronal,

es decir que tienen desarrollo de gametos sincrónico y desovan el total de su

material reproductivo en un periodo corto de uno o pocos días (Greeley et al., 1987; Render et al., 1995). En estudios de marcado

efectuados en estaciones de desove, indican que la mayoría de los adultos

regresan al mismo sistema costero en que fueron marcados (Mahmoudi, 2000).

Ditty y Shaw (1996), determinaron la

distribución y abundancia de Mugil sp.,

capturada en el Sureste del Golfo de México, encontrando que estas especies

emigran más allá de la plataforma continental para llevar a cabo el desove, la

abundancia de larvas para lisa M.

cephalus lo reportan durante noviembre y diciembre, mientras que para

lebrancha M. curema en abril y mayo;

y como límite del desove el mes de julio.

En el Golfo de México, Ditty y Shaw, 1996

reportaron que los desoves han sido observados a lo largo de la línea de playa

así como en mar abierto sobre la plataforma continental. La fecundidad

reportada es de 0.5 a más de 4 millones de huevecillos por hembra, dependiendo

de la talla (Greeley et al., 1987).

Los huevos son transparentes de color amarillo pálido, esféricos, con diámetro promedio

de 0.72 mm. Cada huevo contiene un glóbulo de aceite haciéndolos de flotación

positiva. La eclosión ocurre 48 horas después de la fertilización, liberándose

larvas de aproximadamente 2.4 mm de longitud que migran hacia aguas interiores

y estuarios (Render et al., 1995). Las larvas de M.

cephalus son más abundantes en el Norte del Golfo de México de noviembre

a diciembre, mientras que las de M.

curema son más abundantes de abril a mayo (Ditty y Shaw, 1996.)

En el Pacífico mexicano la lisa y la lebrancha

han sido estudiadas ampliamente; al Norte en el estero del Conchalito, BCS,

Quiñonez-Velázquez y Mendoza Guevara (2009), determinaron que la mayor

abundancia de organismos juveniles de lebrancha M. curema, se presentan en invierno y primavera, con una estructura

de tallas de 19-99 mm de longitud patrón (LP), además identificaron dos pulsos

de reclutamiento por año al estero, uno en invierno y otro en verano.

En la zona del Golfo de México, en la Laguna

Madre del estado de Tamaulipas y en la laguna de Tamiahua en el Norte del

estado de Veracruz durante el periodo 1994-1995, en base a los resultados de la

composición porcentual de los estadios de madurez gonádica, se determinó que la

lisa se reproduce durante los meses de noviembre, diciembre y enero, con

porcentajes máximos de la fase de desove entre mediados de noviembre y mediados

de diciembre; la talla de primera madurez gonádica se presentó en machos de 26

cm y en hembras de 30 cm, con edades de entre 2.5 y 3 años; el rango de

fecundidad fluctúo entre 510,788 y 1’268,136 huevecillos entre individuos

comprendidas entre las tallas 32 y 43 cm. Fueron seis los grupos de edad

determinados por la lectura de escamas: I -105mm, II -241mm, III -300mm, IV –

338mm, V – 373mm, VI – 409mm, Linf de 475-511mm, y k de 0.41-0.46. La talla

máxima observada en Laguna Madre fue de 47 cm, mientras que en laguna de

Tamiahua fue de 50 cm. Los parámetros de crecimiento obtenidos para esta

especie en la Laguna Madre fueron: longitud infinita L = 475 a 511 mm, y la tasa de crecimiento k =

0.41 a 0.46. (Gómez et al., 1997).

Ibáñez-Aguirre et al. (1999), determinaron en la Laguna de Tamiahua durante el

periodo de abril de 1991 a marzo de 1992, en lisa grupos de edad por lectura de

escamas y otolitos, respectivamente: grupo ii, talla 251-246 mm, iii -284-282

mm, iv -317mm, v -342-349 mm, vi – 362-375 mm, vii -380 mm, viii -396 mm,

calcularon L = 642, tasa de crecimiento k = 0.099 y

longevidad de 28 años.

Ibáñez-Aguirre et al. (1995; 1999), Ibáñez-Aguirre y Gallardo (1996, 2004), han

estudiado parámetros de crecimiento así como aspectos biológicos de la lisa M. cephalus y la lebrancha M. curema en la laguna de Tamiahua,

Veracruz y observaron que el reclutamiento a la pesquería ocurre en los meses

de junio y julio, con tallas de 200 y 160 mm LT respectivamente, así mismo

describen la anatomía de escamas y otolitos en ambas especies resultando que

las bandas de crecimiento rápido de los bordes fueron mayores en los meses de marzo,

agosto y de julio a noviembre, respectivamente para cada especie; el desarrollo

de estas bandas se relacionó con la migración de los desoves, estos periodos

ocurrieron entre los meses de noviembre y febrero para M. cephalus época en la cual se presentan los vientos de Norte del

Golfo de México; para M. curema, el

desove se produjo entre febrero y mayo. También se observó que los machos y

hembras en M. cephalus llegan a la

madurez sexual con una talla 373 ± 7.3 y 377 ± 9.3 mm de longitud total (LT),

respectivamente (6 años de edad en ambos sexos), mientras que para M. curema, la longitud media en el

primer desove fue 274 ± 9.3 y 278 ± 8.3 mm de LT en ambos sexos (equivalente a

3 años de edad). La fecundidad observada en ambas especies sugiere que un cambio

en la temporada de cosecha aumentaría la conservación de las poblaciones y la

reproducción.

En estudios más actuales realizados de 2004 a

2006 en la Laguna Madre, Tamaulipas, el inicio de la fase de reproducción de

lisa Mugil cephalus se presentó a

finales del mes de octubre, incrementándose hasta principios de noviembre un

69% y después del 15 de noviembre a mediados de diciembre hasta 100%, donde los

ejemplares se encuentran completamente maduros; L50% en machos de 320 mm LT y

en hembras de 350 mm. La talla máxima observada que se registró fue de 57 cm.

La clase de edad tres se ha venido observando desde 1994 como la más explotada,

observando en el año 2001 y de 2003 a 2005 que empieza a aparecer la edad

cuatro casi en la misma proporción que la edad tres (Gómez-Ortiz et al., 2007).

Al Sur del Pacífico mexicano en los sistemas

lagunares de Huave, Oaxaca y Mar Muerto, Chiapas, Ramos-Santiago et al. (2010), observaron que los

periodos de reproducción y madurez gonádica de lisa M. cephalus se lleva a cabo en los meses de noviembre, diciembre y

enero, su talla de primera madurez de acuerdo al índice gonadosomático fue de

32.8 cm LT para ambos sexos, por lo que en relación al periodo de veda vigentes

en esos estados de la República, recomendaron ampliar el periodo de octubre a

enero para proteger los picos máximos de mayor incidencia reproductiva.

En lo que respecta a la lebrancha en

Tamaulipas y Norte de Veracruz se reproduce en febrero y marzo, con máximos en

febrero. Las tallas de primera madurez fueron de 23 cm en hembras y 25 cm en

machos, con una edad promedio de 3 años. La talla máxima observada fue de 37-38

cm (Gómez et al., 1997). García, 1981

reporta en esta zona una talla mínima de madurez en hembras de lebrancha de 24

cm., y un periodo reproductivo de febrero a abril.

Gallardo-Cabello et al. (2005), estimaron los parámetros de crecimiento para una

población de Mugil curema, localizada

en laguna de Cuyutlán, Colima; utilizando el método de Prager que se ajusta

mejor a la curva de crecimiento y se obtuvo una L¥ de 675 cm LT y una longevidad de 15 años.

Espino-Barr et al. (2005), determinaron la edad de Mugil curema por medio de la lectura de escama identificando seis

grupos de edad; el periodo de mayor tasa crecimiento se llevó a cabo durante

los primeros meses de vida, durante el primer año creció 46.6 y para el quinto

año 17.8 mm, estas tasas de crecimiento son más bajas que las de la laguna de

Tamiahua.

Cabral-Solís et al. (2007), determinaron que 55% de la población de M. curema muere cada año en esta laguna

y los resultados de este trabajo permitieron recomendar una reducción del

esfuerzo pesquero utilizando una red de enmalle con tamaño de malla de 6.98 y

7.62 cm en donde se observó que se capturan individuos de 32.11 a 35.05 cm LT;

dando un rendimiento de 128 g, dirigiendo el impacto a individuos de 4 a 5 años

de edad que se han reproducido al menos una vez al año.

Los principales depredadores de Mugílidos son

peces, tortugas, aves, y mamíferos marinos. La trucha pinta, Cynoscion nebulosus, se alimenta de

lisas de hasta 35 cm de longitud. Fuera de la costa los tiburones se alimentan

de lisas grandes. Los pelícanos y otras aves acuáticas así como los delfines

también tienen como presa a las lisas. Las lisas comúnmente se encuentran

parasitadas. En un estudio efectuado con 300 ejemplares adultos colectados en

las costas del Golfo en Florida, todos presentaban parásitos. Son hospederos de

flagelados, ciliados, myxosporidias, trematodos monogenea y digenea, nematodos,

acantocéfalos, sanguijuelas, argulidos, copépodos e isópodos (Harrison, 1995). Los individuos jóvenes abajo de 20

cm, son infestados a menudo por trematodos, mientras que los más grandes tienen

myxosporidias, copépodos y nematodos principalmente (Harrison, 1995).

3.2.

Ambito geográfico

En el litoral del Golfo de México las áreas de

pesca de ambos recursos abarcan las costas de Tamaulipas y Veracruz

principalmente. El estado de Tamaulipas es el mayor productor de lisa donde

sobresale la Laguna Madre que contribuye con 93%; le siguen en orden de importancia

con las pesquerías de ambos recursos la laguna Morales y San Andrés, además de

ríos adyacentes como el Soto La Marina, Carrizales, Tigre y Barberena.

El estado de Veracruz es el mayor productor de lebrancha, donde la laguna de Tamiahua contribuye con alrededor de 60%; le siguen en orden de importancia con las pesquerías de ambos recursos a los cuales les corresponde 40% de la captura, el río Coatzacoalcos, el río Nautla, laguna Tampamachoco y el río Tuxpan, el río Tecolutla, río Jamapa, río Papaloapan y la laguna de Alvarado.

La zona litoral del Estado de Tamaulipas

comprende una franja de 50 km a partir de su línea de costa en los municipios

de Matamoros, San Fernando, Soto La marina, Aldama, Altamira, Cd. Madero y

Tampico. La costa Tamaulipeca se caracteriza por sus lagunas costeras, en las

que destaca la Laguna madre, la mayor en extensión del país, lagunas y ríos

adyacentes como el río Soto La Marina y laguna de Morales, la Barra del Tordo,

los ríos Carrizales, Barberena y Tigre, además de laguna San Andrés, vecina de

Altamira ocupada casi en su totalidad por el puerto.

Figura

4. Localización geográfica de

la Laguna Madre, Tamaulipas.

La Laguna Madre se ubica en las Zonas Norte y

Centro de Tamaulipas entre las coordenadas 23° y 25° de latitud Norte y 97° y

98° de longitud Oeste (Fig. 4). La Zona Norte se encuentra delimitada hacia el

Noroeste por las coordenadas 27°40´42" Norte y 99°56´24" Oeste, en

las inmediaciones de Nuevo Laredo, siguiendo el curso del Río Bravo hasta su

desembocadura en el Golfo de México en 25°58´30" Norte y 97°06´55"

Oeste, y al Sur por el curso del Río San Fernando partiendo de las coordenadas

25°04´50" Norte y 98°55´30" Oeste, donde intercepta la línea

divisoria entre Nuevo León y Tamaulipas, siguiendo su curso hasta la

desembocadura en la Laguna Madre, ubicada en 24°55´45" Norte y

97°38´15" Oeste. Por su margen oriental queda delimitado por la Laguna

Madre y el Golfo de México, y por el lado occidental por el estado de Nuevo

León. La Zona Centro a su vez, es delimitada al norte por el cauce del Río San

Fernando, hacia el poniente por las coordenadas 24°33´16" Norte y

99°44´42" Oeste, al sur por las coordenadas 23°34´21" Norte y

98°33´31" Oeste en el límite del municipio de Casas, y al oriente por la

Laguna Madre y el Golfo de México, desde la desembocadura del Río San Fernando

hasta la desembocadura del Río Soto la Marina al Sur, en 23°50´35" Norte y

97°46´21" Oeste (INEGI, 2010).

La cuenca del río San Fernando constituye la

corriente permanente de mayor importancia en la Zona Norte de Tamaulipas

después del Río Bravo. Nace en Galeana, N.L., con escurrimientos provenientes

del Cerro del Potosí, alimentándose de escurrimientos de la Sierra Madre en las

estribaciones de Linares, N.L., donde recibe el nombre de río Conchos, originalmente

llamado de las Conchas, que pasa a ser el Río San Fernando en Tamaulipas, y

llega a desembocar en la porción central de la Laguna Madre (INEGI, 1982b).

Dentro del Municipio se localiza la cuenca del

río Soto La Marina, el cual desemboca en el Golfo de México formando su

estuario con numerosas lagunas. Sus afluentes son los arroyos Legardo, El

Pegregón y Palmas, y los más importantes se encuentran en la región costera,

siendo ellos la Laguna Madre, la Laguna de Morales y la del Almagre, que se comunican

al mar por conducto del río. Existen otros escurrimientos dentro del municipio,

como el arroyo de La Misión, el río San Rafael y el río Carricitos

(tamaulipas.gob, 2014).

Principales sistemas lagunares que conforman

la parte Sur de la laguna Madre, son el sistema Soto La Marina-Laguna

Almagre-Laguna de Morales. Geomorfológicamente la zona muestra una relación

llanura costera-laguna-isla de barrera, que es cortado transversalmente por

llanuras fluviales formadas por el Río Soto La Marina. En el límite Sur se

presenta una gradación de paisajes de dominio continental a paisajes marinos

(tierras altas, piedemonte a tierras bajas y llanura costera, marisma e isla de

barrera), esta modelación del litoral es debido a una costa de origen

acumulativo. Los terrenos con riesgo de inundación periódica o con influencia

marina donde existen suelos salinos, presentan altas limitaciones para su

aprovechamiento agropecuario y están cubiertos por vegetación natural de

matorral. La laguna de Almagre se encuentra al margen Norte del Río Soto La

Marina, la cual está interconectada con la Laguna Madre y es un sitio apropiado

para la captura de camarón. Al Sur del río Soto La Marina se encuentra la

laguna de Morales y representa una fuente de productos pesqueros como el camarón,

lebrancha y ostión, así como la actividad cinegética.

El río Soto La Marina es una corriente

principal que desemboca en el Golfo de México, existiendo además numerosos

arroyos que descienden desde las serranías y desembocan ya sea en las lagunas

litorales o en el Golfo de México y de los cuales existen tanto permanentes

como intermitentes. La totalidad del municipio pertenece a la Región

hidrológica San Fernando-Soto La Marina, y se divide en tres diferentes

cuencas, la zona más al Norte forma la Cuenca del río San Fernando, la zona

central la Cuenca del río Soto la Marina y la zona más al Sur la Cuenca Laguna

de San Andrés-Laguna de Morales. (INEGI, 2005)

Figura

5. Localización geográfica de

la Laguna de Morales, Tamaulipas.

La Laguna de Morales se encuentra en el estado

de Tamaulipas y se localiza entre los 23° 37' y 23° 46' de latitud Norte y

entre los 97° 44' y los 97° 47' de longitud Oeste (fig. 5). Tiene una extensión

de 6,522 ha. Se comunica a la Ciénaga de Almagre (estero almagre) y el río de Soto

la Marina, que termina su recorrido en el Golfo de México. La zona tiene gran

importancia entre las comunidades de pescadores deportivos y artesanales. La

laguna registra temperatura de 19,5 a 32,5 °C en enero y julio respectivamente

y los niveles de salinidad varían de cinco a 64 ppm (Gulfbase.org, 2012).

La laguna de Morales alberga una gran variedad

de ictioplancton, representada por aproximadamente 19 familias como Elopidae,

Clupeidae, Engraulidae, Gobiidae y Gobiesocidae entre otros. La familia Gobiidae

es la más diversa con género de cuatro y seis especies. Otras especies son el

machete Elops saurus, sardinas Harengula jaguana, Opisthonema oglinum y anchoas Anchoa

hepsetus entre otros (Gulfbase.org, 2012)

El Sur de Tamaulipas que comprende a tres municipios,

Aldama, Altamira y González, inmersos en las comunidades rurales del Distrito

162 González, es una región llena de riquezas y oportunidades que adolece de

manera sustancial de un desarrollo económico favorable en sus comunidades

rurales. Su extensión territorial es de 8,184.7 km2

la cual en referencia a la extensión territorial del estado (79,892 km2)

ocupa un porcentaje del 10.25%. Esta zona Sur de Tamaulipas colinda con siete

municipios del estado los cuales son: al Norte con Soto La Marina y Villa de

Casas, al Sur con Tampico y Madero, al Este con el Golfo de México y al Oeste

con Mante, Llera y Xicotencatl. Cuenta con una diversidad de suelos debido

principalmente a su origen y a su ubicación ya que cuenta con sistemas

lagunares, cercanía al mar, orígenes volcánicos y tierras de barrote de río.

Existen sistemas sobresalientes como la existencia de presas en los Municipios

de González y Aldama y los sistemas lagunares de Aldama y Altamira como son la

laguna San Andrés, laguna Champayán y los ríos Carrizal, Barberena, Tigre y

Tamesí, sin dejar de mencionar por su aportación a la actividad pesquera a la

zona costera (Gob. Edo. Tamaulipas, Diagnóstico y Plan Distrital de Desarrollo

Rural Sustentable).

El río Barberena y el río Tigre son los

afluentes más importantes de la laguna San Andrés. Este cuerpo de agua se ubica

entre las coordenadas LN: 22°19' 49'’ a 23° 59' 23'’ y LW: 97°45'40'’ a

98°06'10'’ (Fig.6); cuenta con una superficie de 732 km² (8,300 ha). Debido a

su diversidad biológica esta región representa una fuente importante de

producción y alimentación de las diferentes especies silvestres de tortugas

marinas, aves playeras, canoras y de ornato así como especies piscícolas.

Alberga manglares, y pastos marinos. La desembocadura del río Tigre y la

intrusión de agua salina en la laguna de San Andrés crean un entorno muy

interesante en el cual existe una alta diversidad de especies vegetales y

animales.

Figura

6. Localización geográfica de

la Laguna de San Andrés, Tamaulipas.

El Estado de Veracruz se localiza al Este de

la República Mexicana, colinda al Norte con el estado de Tamaulipas, al Sur con

Tabasco, al Oeste con los estados de Oaxaca y Chiapas y al Este con el Golfo de

México. El litoral del estado de Veracruz tiene una plataforma continental de

aproximadamente 23,700 km2, donde se desarrolla en mayor o menor grado

la pesca ribereña. Este litoral cuenta con una gran riqueza y diversidad de

recursos naturales, especialmente en la zona costera por su amplia extensión de

lagunas, ríos y estuarios, las más sobresalientes de Norte a Sur son; Pueblo

Viejo, Tamiahua, Tampamacho, el Llano, la Mancha, Mandinga, Alvarado,

Sontecomapan y el Ostión. Esta riqueza y diversidad de recursos, ha determinado

que más de 90% de la captura proceda de la pesca ribereña y que sea

notablemente multiespecífica. Lo cual incita a una gran diversidad en las artes

y métodos de pesca empleados en la pesca ribereña (SAGARPA, 2002)

De acuerdo al Anuario Estadístico de Pesca

(CONAPESCA, 2010), la producción total pesquera nacional en peso vivo fue de

1’745,424 t, siendo el estado de Veracruz el 5to lugar en participación

nacional y el 1er lugar en participación en el litoral del Golfo y Caribe. El

estado de Veracruz cuenta con 15,898 embarcaciones menores en la pesca ribereña

estas últimas se caracterizan por ser embarcaciones con eslora menor o igual a

10 metros y cuya actividad principal es la pesca comercial; siendo así, el

segundo estado con el mayor número de unidades pesqueras a nivel litoral.

La laguna de Pueblo Viejo se localiza al Norte

del estado de Veracruz, entre los paralelos 22°05’ y 22°13 de latitud Norte y

los meridianos 97°50’ y 97°57’de longitud Oeste; al Este limita con Ciudad

Cuauhtémoc y Tampico Alto, presenta en su porción Noreste un canal que la comunica

con el Río Pánuco, aproximadamente a 10 km de su desembocadura en el Golfo de

México, y en su porción Sur recibe al estero Tamacuil. En su interior existen

varias islas pequeñas y sobresale la Isleta Grande. Estas características

generan una condición mesohalina en el sistema. En el área desembocan los ríos

La Tapada, Pedernales, Tigre, Guásimas, La Puerca y Tamacuil.

Este sistema estuarino-lagunar tiene una

extensión de 9,300 ha está integrado por ensenadas y lagunetas que protegen,

tanto a la laguna como a la desembocadura del río Pánuco, de azolves durante la

temporada de "nortes" (Contreras, 1985). Este sistema se forma junto

con los ríos Tamesí y Panuco. Los ríos de la Tapada, Pedernales, la Cuásima, la

Puerca y al Sur el río Tamacuil desembocan en esta laguna, siendo el último el

más importante por su longitud, mientras que los demás ríos tienen influencia

sólo en la época de lluvias (Contreras, 1993). Debido a ello se produce un

ligero gradiente de salinidad que aumenta del extremo Sur al Norte por lo que

se puede considerar dos subsistemas estuarinos (Castillo Rivera y Zárate,

2001), uno hacia el Sur que representa un hábitat de mayor influencia

dulceacuícola y que cuenta con la presencia de densos lechos de plantas

acuáticas Ruppia marítima (L.), y

otro al Norte que se tipifica como un hábitat de influencia marina y de

sustrato blando, con presencia poco conspicua de vegetación sumergida.

El río Pánuco tiene una extensión de 600 km;

con un recorrido de Suroeste a Noroeste, atraviesa los estados de México,

Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y Veracruz. Forma parte del

sistema hidrológico conocido como Tula-Moctezuma-Panuco; Panuco es el nombre

que recibe en su curso entre los estados de San Luis Potosí, Veracruz y

Tamaulipas, donde finalmente desemboca a la altura de las ciudades de Tampico y

Madero. Es uno de los ríos más caudalosos del país y recibe las aguas de

numerosos afluentes, entre ellos, los ríos Tamuín y Tamesí. La mayor parte de

los afluentes se encuentran en una región de clima templado con lluvias en

verano, y en su trayectoria cruza varias lagunas de agua dulce. La cuenca de

este río presenta una destacada riqueza petrolera y en su ribera se practican

la agricultura y la ganadería. Tiene una longitud de 120 km. (aunque el sistema

completo, incluyendo los ríos Moctezuma y Tula alcanza los 500 km). Es

innavegable en la mayor parte de su longitud y también se trata de una de las

cuencas más contaminadas de México, por la actividad industrial y petrolera que

se desarrolla en sus orillas. Su desembocadura se da en aguas del Golfo de

México.

El río Tamesí es uno de los afluentes más

importantes del Río Pánuco que desemboca en el Golfo de México, atraviesa la

parte Sur del estado de Tamaulipas sirviendo de límite con el estado de Veracruz.

Tiene una extensión de 15,735.2 km, desde el municipio de Palmillas y Jaumave,

donde nace hasta la desembocadura en el Golfo de México. Se ubica entre las

coordenadas Latitud 23°57'36'' - 22°12'36'' N Longitud 99°51'36'' - 98°10'12''

W. Los principales aspectos económicos que prevalecen en torno al río, son

actividades industriales, agropecuarias, pesqueras y de transporte; hay pesca

deportiva, uso de agua para riego, acuicultura y abastecimiento urbano e

industrial así como pesca de varias especies entre ellas la de róbalo.

La laguna de Tamiahua con una superficie de

88,000 hectáreas, se encuentra localizada en la provincia “Llanura Costera del

Golfo del Norte México”, teniendo al Suroeste la sierra de Tantima, a 80 km en

la misma dirección se encuentra la Sierra Madre Oriental (INEGI, 2010). Se

localiza en la zona Norte del estado, específicamente entre las coordenadas

22º06' y 21º18' de Latitud Norte y 97º23' y 97º46' de Longitud Oeste; la

limitan al Norte el río Pánuco a través del canal del Chijol y la laguna de

Pueblo Viejo; al Sur el río Tuxpan, al Este con la barrera arenosa e insular

conocida como Cabo Rojo y al Oeste con una amplia zona de pastizales ganaderos

y tierras agrícolas. Presenta dos bocas una en su parte Sur denominada Boca de

Corazones y una en la porción Norte denominada boca de Tampachiche (Cruz,

1968). Posee una forma alargada con una longitud de 77 Km, con su eje mayor

orientado al Noreste-Sureste y ancho máximo de 22 km (Contreras, 1985).

Sus márgenes cubren una superficie aproximada

de 750 km2. El margen occidental corresponde a la costa

continental de la laguna. Su línea de costa es irregular y en donde se pueden

encontrar los arroyos que desembocan en la laguna (Cruz, 1968). La laguna

colinda con siete municipios: Tamiahua, Tantima, Naranjos, Tamalín, Ozuluama,

Tampico Alto y Villa Cuauhtémoc.

Varias islas están orientadas de Noroeste a

Sureste y de Norte a Sur: Juan A. Ramírez, Frontón, Isleta, Isla de Burros,

Isla del Toro, Isla de Pájaros, Los Frijoles e Isla del Idolo. Notablemente son

de una superficie mayor las islas El Idolo, Juan A. Ramírez y del Toro.

(Contreras y Castañeda 1995). La laguna se encuentra en la región hidrológica

RH-IX Golfo Norte. Pertenece a la cuenca hidrológica del Río Pánuco. Los

afluentes que desembocan en la laguna son de régimen estacional, provenientes

de la parte occidental como La Laja, Cucharas, Carbajal, Tancochín, Tampache y

Milpas. Presenta canales que la conectan con los ríos Pánuco y Tuxpan (Cruz,

1968).

La laguna de Tampamachoco se encuentra

localizada al norte del estado de Veracruz en el municipio de Tuxpan entre los

20°18' y 21°02' de latitud Norte y los 97°19' y 97°22' de longitud Oeste. Tiene

una extensión de 1,500 ha, su longitud y anchura máxima son de aproximadamente

11 y 1.3 km respectivamente. Es un cuerpo de agua somero con canal artificial

de navegación que atraviesa en dirección Norte-Sur, con una profundidad máxima

de cuatro metros. Está separada del mar por la Barra de Galindo. Al Norte se

comunica con la laguna de Tamiahua por un canal, con el mar a través de la Boca

de Galindo de origen artificial y al Sur se comunica con el Río Tuxpan por

medio de un estero (Castañeda y Contreras, 2001).

En esta laguna las pesquerías de lisa y

lebrancha significan menos de 1%; la proporción entre ambos recursos es de 7% y

93% respectivamente; se registran capturas promedio anual alrededor de una

tonelada de lisa, mientras que de lebrancha 14 toneladas.

3.3.

Ambito ecológico

La laguna Madre forma parte de un extenso

sistema lagunar integrado por la propia laguna Madre de Tamaulipas y la laguna

Madre de Texas, ambas separadas por la delta del Río Bravo. Estos dos sistemas

lagunares constituyen uno de los cinco ecosistemas hipersalinos en el mundo, y

unidas, son el sistema lagunar hipersalino más grande del mundo, lo que indica

que el contenido de sales es más alto al de 3.3% normal del agua marina. La

salinidad fluctúa constantemente, y puede disminuir hasta ser similar al agua

dulce, como resultado de la entrada de agua por escurrimientos superficiales,

la ocurrencia de inundaciones y de eventos extraordinarios como huracanes y

tormentas, o puede aumentar el nivel por sequías intermitentes, y por la

evaporación que se registra normalmente (Marroquín y García, 2000).

Se mantiene una comunicación directa de la

laguna con el mar a través de “bocas” que permiten el paso del agua marina,

factor que es crítico para conservar las condiciones internas y la estabilidad

de la Laguna. El oleaje marino normal puede cerrar estas bocas con depósitos de

arena impidiendo la entrada del agua, bocas que pueden abrirse nuevamente por

efecto de los huracanes y tormentas tropicales, siendo necesario en ocasiones,

reabrirlas mediante el dragado de los sedimentos. Coexiste gran diversidad de

ecosistemas que juegan un papel de gran importancia para el mantenimiento de

los ciclos biológicos de las especies. Se encuentran manglares, pastos marinos,

complejos insulares, sistemas de agua dulce, dunas costeras, vegetación de

dunas costeras, otra vegetación halófita y ciénegas intermareales. Dichos

ecosistemas tienen características que los hacen únicos y que de manera directa

o indirecta representan fuentes de alimentos, refugio y/o zonas de crianza para

las diferentes especies de flora y fauna acuáticas, o semiacuáticas y terrestres

(Marroquín y García, 2000).

Los principales aportes de agua dulce que

recibe la Laguna Madre son de los deltas de los ríos Bravo, San Fernando y la

desembocadura del río Soto La Marina. El gasto de agua dulce entrante al

sistema lagunar, junto con las tasas de precipitación, evaporación y

escurrimiento y el gasto de agua salada proveniente del mar, definen las

características físico-químicas del agua, por consiguiente determinan la

productividad y, en consecuencia, el grado de permanencia de las pesquerías. En

particular, el suministro de agua dulce más constante para la laguna Madre

proviene del río Conchos-San Fernando. En su delta se encuentran los cuerpos de

agua dulce más importantes de toda la región: laguna La Nacha, laguna La Paloma

y laguna Anda la Piedra, que almacenaba agua dulce, pero después del huracán

Beulah están secas la mayor parte del año, excepto cuando las mareas arrojan

agua salada. Los cuerpos de agua dulce son hábitats esenciales para las aves

acuáticas que hibernan en la laguna Madre, en especial para las que requieren

agua dulce en su dieta. (Marroquín y García, 2000).

Las especies de camarón, lisa, trucha,

corvina, tambor y croca son secuenciales, es decir, realizan migraciones

locales entre el mar y la laguna por ser, esta última, fuente importante de

alimento y área vital de protección para las fases iniciales de desarrollo de

las especies. Dichas especies pasan las primeras etapas de su vida en la laguna

y luego emigran al mar a reproducirse; posteriormente, sus larvas y crías

emigran a la laguna, y así sucesivamente se cumple el ciclo. Por esta razón, el

cierre y la apertura de bocas de comunicación mar-laguna influye directamente

en el volumen de su producción. Se desarrollan diversas pesquerías, la gran

mayoría de comportamiento secuencial, las más importantes por su demanda y

precios alcanzados son las de camarón (Farfantepenaeus

aztecus), lisa (Mugil cephalus),

ostión (Crassostrea virginica) y

jaiba (Callinectes sapidus); y en

forma secundaria, las de trucha pinta (Cynoscion

nebulosus), curvina (Sciaenops

ocellatus), tambor (Pogonias cromis)

y croca (Micropogonias undulatus).

Además, se capturan bajos volúmenes de otras pesquerías que por pasar un mayor

tiempo de residencia en la plataforma continental, la mayor proporción de sus

capturas se obtienen en el litoral del estado o en alta mar; éstas son el cazón

(Carcharhinus porosus), tiburón (Carcharhinus limbatus), sierra (Scomberomorus maculatus) y huachinango (Lutjanus campechanus).

Mediante Decreto del Ejecutivo Federal publicado

en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de abril de 2005, se declara

como área natural protegida a la región conocida como Laguna Madre y Delta del

Río Bravo ubicada en los municipios de Matamoros, San Fernando y Soto La

Marina, en el Estado de Tamaulipas, con una superficie de 572,808-60-94.22

hectáreas, integrada por un polígono general. Esta área posee una gran riqueza

y diversidad biológica debido a su ubicación, ya que se encuentra en dos

regiones biogeográficas, la Neártica y la Neotropical, que recibe drenaje de

dos regiones hidrológicas, la cuenca del Río Bravo y la cuenca de los ríos San

Fernando-Soto La Marina, que tiene la influencia de dos provincias marinas, la

Carolineana y la Caribeña, lo cual da origen a diversos tipos de suelos, climas

y regímenes de precipitación y humedad, esta región constituye el límite Norte

de distribución a lo largo del Golfo de México de la vegetación tropical, como

selvas medianas y selvas bajas. Aunado a que en el área confluye la migración

de especies de aves acuáticas, semiacuáticas y terrestres, donde invernan 15%

del total de las aves migratorias que llegan a México provenientes de Canadá y

los Estados Unidos de América.

El 2 de febrero del 2004 la laguna Madre de

Tamaulipas fue incluida en la Convención RAMSAR como Humedal de Importancia

Internacional registrado como el Sitio número 1362, con el nombre de Laguna

Madre, ocupando una superficie total de 307,894 hectáreas. Los criterios por

los cuales se cataloga como un Humedal de importancia internacional son, entre

algunos: por ser considerado el cuerpo de agua más grande del país, con una

superficie de 272,844.6 ha; provee de hábitat de hibernación a 15 % de las aves

acuáticas invernantes que llegan a México durante su migración al Sur, considerándosele

como hábitat crítico para la distribución del chorlo chiflador (Charadrius melodus). Destaca la zona

porque en ella inverna 98% de los patos de cabeza roja y 61% de los patos

golondrinos, registrados a lo largo de la costa del Golfo de México. Asimismo,

es importante para los gansos como zona de descanso, principalmente para el

ganso nevado (Chen caerulescens),

ganso frente blanca (Anser albifrons)

y ganso canadiense (Branta canadensis).

Es reconocida por Birdlife International como

un Area de Aves Endémicas del Mundo (Endemic Bird Areas of the World). Además,

la Laguna Madre de Tamaulipas forma parte del Plan Norteamericano de

Conservación de Humedales (NAWCP) y se le reconoce como el humedal número 1

dentro de los 28 humedales prioritarios para las aves acuáticas migratorias en

México (DUMAC, 2004, mencionado en CONANP, 2012).

El 27 de octubre de 2006 el Area de Protección

de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo, fue incluida en el Programa El Hombre y la Biosfera

(MAB) de la UNESCO, por cumplir con las siguientes funciones:

● Conservación: El área contribuye a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética.

● Desarrollo: Fomenta el desarrollo económico y humano sostenible, desde el punto de vista sociocultural y ecológico.

● Apoyo logístico: Ocupa una superficie total de 572,808-60-94.22 hectáreas.

El objetivo general del área natural protegida

de la Laguna Madre es preservar el hábitat de cuyo equilibrio depende la

existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna,

presentes en el Area de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del

Río Bravo.

La laguna de San Andrés debido a su diversidad

biológica representa una fuente importante de producción y alimentación de las

diferentes especies silvestres de tortugas marinas, aves playeras, canoras y de

ornato así como especies piscícolas. Alberga manglares, y pastos marinos. La

desembocadura del río Tigre y la intrusión de agua salina en la laguna de San

Andrés crean un entorno muy interesante en el cual existe una alta diversidad

de especies vegetales y animales. La parte continental de esta región es

importante por la presencia de endemismos como tuzas, aves y especies de

plantas propias del Noreste. Se reportan especies en peligro como el ocelote,

el loro tamaulipeco, y la tortuga lora. La vegetación presente es la de selva

baja caducifolia con vegetación secundaria, vegetación halófila como el

pastizal salino de sacahuite (Spartina sp.) y manglares (CONABIO, 2012).

El clima es templado subhúmedo; precipitación

promedio anual 635-791 mm; vaporación 1,475-1,876 mm anual. Huracanes en verano

y nortes en invierno. Temperatura media anual 17-24 °C. Costa de mares

marginales; rocas sedimentarias. Depresión inundable. Plataforma estrecha.

Presencia de minerales de montmorillonita y kalenita. Marea diurna; oleaje

bajo. Aporte de agua dulce por ríos. Ocurre marea roja. Biodiversidad:

moluscos, crustáceos, peces, tortugas, aves, pastos marinos (Ruppia maritima), manglares (mangle

blanco Laguncularia racemosa y rojo Rhizophora mangle). Alta integridad

ecológica en praderas marinas, dunas y playas. Zona de crecimiento y

alimentación de crustáceos (Callinectes

rathbunae, C. sapidus, Litopenaeus

setiferus, Macrobrachium acanthurus) y de peces. Zona de crecimiento de

moluscos (Crassostrea spp) (CONABIO,

2012)

Como problemática ambiental se identifican

como principales problemas el crecimiento del puerto de Altamira y de las

ciudades de Tampico y Madero, la contaminación causada por la zona industrial y

el cambio de uso del suelo a pastizales (CONABIO, 2012)

Este sistema estuarino-lagunar Pueblo Viejo,

está integrado por ensenadas y lagunetas que protegen, tanto a la laguna como a

la desembocadura del río Pánuco, de azolves durante la temporada de

"nortes" (Contreras, 1985). Este sistema se forma junto con los ríos

Tamesí y Pánuco. Los ríos de la Tapada, Pedernales, la Cuásima, la Puerca y al

Sur el río Tamacuil desembocan en esta laguna, siendo el último el más

importante por su longitud, mientras que los demás ríos tienen influencia sólo

en la época de lluvias (Contreras, 1993). Debido a ello se produce un ligero

gradiente de salinidad que aumenta del extremo Sur al Norte por lo que se puede

considerar dos subsistemas estuarinos (Castillo Rivera y Zárate, 2001), uno

hacia el Sur que representa un hábitat de mayor influencia dulceacuícola y que

cuenta con la presencia de densos lechos de plantas acuáticas Ruppia marítima (L.), y otro al Norte

que se tipifica como un hábitat de influencia marina y de sustrato blando, con

presencia poco conspicua de vegetación sumergida.

Se presentan cuatro especies de manglar

características que constituyen los manglares de México. Por orden de

abundancia: mangle negro Avicennia

germinans, mangle blanco Laguncularia

racemosa, mangle rojo Rhizophora

mangle y botoncillo Conocarpus

erectus. Esta última especie se encuentra restringida a una pequeña área de

la zona este del sistema. En la zona Norte la anchura del manglar oscila entre

los 40 y los 600 m, con una abundancia proporcional al 1% de R. mangle, 5% de L. racemosa y 94% de A.

germinans aproximadamente. En la zona Oeste la anchura del manglar oscila

entre los 40 y 120 m, con una abundancia proporcional de 16% R. mangle, 29% de L. racemosa y 55% de A.

germinans aproximadamente. La mayor parte del manglar se encuentra reducido

por la actividad ganadera (potreros) y agrícola (campos de cultivo), y en

muchos puntos de la laguna no hay mangle, encontrándose en la orilla zacates y

leñosas terrestres (Castillo-Rivera, 1995).

En cuanto a la abundancia individual de las

especies, hay que señalar que a diferencia de muchos manglares del Golfo de

México, en la laguna de Pueblo Viejo, R.

mangle es una especie poco abundante, lo cual probablemente se debe a que

la latitud en que se encuentra el sistema está próxima a los límites

septentrionales de distribución de la especie, de 23 ºN de acuerdo con

Rzedowsky (1978). La sucesión espacial típica del manglar (de la orilla hacia

tierra adentro), muestra que los primeros 10 m son dominados por orden de

abundancia L. racemosa y R. mangle, encontrándose eventualmente

algunos individuos de A. germinans.

De los 10 m hasta donde termina el manglar, domina A. germinans, llegándose a encontrar ocasionalmente en el límite

terminal del manglar, individuos de L.

racemosa y muy rara vez de C. erectus.

La meso y macrofauna asociada al fondo

(bentónica), está constituida principalmente por crustáceos, anélidos y

moluscos. Respecto a los moluscos, en las zonas con R. maritima, dominan los gasterópodos Neritina reclivata y N.

virginea, las cuales se alimentan de las algas epífitas que crecen sobre

los pastos; los moluscos que dominan la zona sin vegetación sumergida son Crassostrea virginica e Ischadium recurvum, las cuales pueden

competir por espacio y alimento (García Cubas, 1981).

La laguna de Tamiahua recibe las descargas de

numerosos riachuelos, entre los más significativos tenemos el Tancochin, con un

importante delta externo que se proyecta hacia el interior de la laguna, además

de los ríos de Norte a Sur: La Laja, Cucharas, Carvajal, Tampache y Milpas. Es

un sistema lagunar–estuarino somero, con una profundidad de 2 a 3 m, siendo un

poco más profundo en la zona adyacente interior a la barrera arenosa de Cabo

Rojo. Esta barrera es de forma triangular, en la porción Norte con dunas activas

y en el Sur dunas estabilizadas, y se compone principalmente de arena

cuarcítica (Ayala–Castañares et al.,

1969, citado por Contreras 1985). Actualmente cuenta con dos bocas de

comunicación marina, una natural con una hidrodinámica propia al Sur de nombre

Corazones y otra dragada artificialmente al Norte denominada Tampachiche.

La vegetación circundante en la laguna de

Tamiahua se compone principalmente de manglar: Rhizophora mangle, Avicennia

germinans, Laguncularia racemosa

y Conocarpus erectus. La Laguna

cuenta con un bosque de manglar de 17,530 hectáreas, superficie que corresponde

a 37.03% de la superficie de manglar del Estado, tomando como base de este

cálculo las 29 cartas cartográficas del INEGI de 1997. La región de Tamiahua,

por sus características geomorfológicas es una costa de tipo acumulativo con

campos, dunas y playas bajas arenosas resguardadas por una gran isla de barrera

que da origen a un extenso sistema lagunar estuarino. La morfología de la barra

arenosa que da origen a la laguna costera indica la importancia que tiene la

circulación de sedimentos de deriva litoral con dirección Norte-Sur. El sistema

se ubica en la región 27 que comprende a Tuxpan-Nautla, no cuenta con ningún

sistema fluvial importante por lo que la influencia predominante es marina.

Esto determina que las comunidades de manglar sean de tipo fisiográfico de

borde, las cuales se caracterizan por un bajo aporte pluvial y por un lavado

diario a causa de la fluctuación diarias de marea, lo que implica,

generalmente, alta salinidad intersticial. En este tipo de bosques de manglar

los árboles son de poco porte y talla mediana entre 7 y 10 m (Moreno Casasola et al., 2002, citado en SAGARPA, 2002).

La laguna de Tamiahua ha presentado con cierta

periodicidad, serios problemas en el deterioro ambiental, ya que se encuentra

dentro del cordón petrolero más rico, al cual se le denomina como “la Faja de

Oro”, por lo que en su ribera se ubican una serie de pozos petroleros tanto

activos como en reposo y que cruzan por el fondo de la laguna una serie de

ductos que trasladan el petróleo de la zona de explotación a Naranjos donde se

concentra para ser enviada a las refinerías de Poza Rica, Veracruz o Cd.

Madero, Tamaulipas, ductos que constantemente presentan lamentables accidentes

con derrames que dañan el ambiente y a los recursos pesqueros, provocando

mortandad de las diferentes especies, y además alteran el sabor y por

consecuencia su comercialización (Camacho et

al., 1978). Botello et al., 1996,

señalan que en la laguna de Tamiahua el contenido de hidrocarburos en sedimento

fue de 53.0 ppm. También existe contaminación por descargas urbanas ya que al

no existir drenaje municipal en las comunidades ribereñas, gran número de

letrinas se construyen sobre el lecho de la laguna, afectando con la presencia

de fenoles (por detergentes) y bacterias fecales (González et al., 1990).

Pablo et

al., 1990 citado en SAGARPA, 2002, encuentran en muestras de agua

concentraciones de cromo y zinc por arriba del límite máximo permisible de la

legislación mexicana para aguas estuarinas (0.05 y 0.1 mg/l, respectivamente),

en tanto que el plomo por debajo de su límite (0.1 mg/l). Las concentraciones

de cromo y zinc son lo suficientemente altas para inducir efectos tóxicos en la

vida acuática, mientras que las de plomo aún no lo son. Al realizarse una

comparación con los datos provenientes de otras lagunas del Golfo de México se

observa una gradación Sur-Norte en donde las concentraciones de plomo y cromo

van disminuyendo. Esto puede ser atribuido a la mayor actividad industrial

concentrada en la parte Sur del Golfo de México. Ducoing et al., 1990, durante dos años de monitoreo detectaron niveles

elevados de metales pesados los cuales no han podido ser relacionados con

fuentes de emisión antropogénicas, debido a que no se han detectado en los

alrededores industrias que los emitan, esto plantea la necesidad de buscar la

respuesta más lejos. Palacios et al.,

2002 en SAGARPA, 2002, menciona que los niveles de cadmio, plomo, zinc, uranio y tierras raras en la laguna de

Tamiahua, se encuentran elevados, aunque para ello, sugiere, que es importante

realizar más estudios, para determinar el origen de la presencia de los metales

pesados en la laguna.

Un impacto que se ha presentado en las

poblaciones de ostión en esta laguna, es la presencia de un platelminto de

origen marino denominado Stylochus

ellipticus (García, 1969). De julio de 1989 a mayo del 1991, se observó

nuevamente una fuerte invasión de este platelminto que afectó 80% de los bancos

ostrícolas, provocando 90% de mortandad, principalmente en la zona centro de la

laguna, entre la isla Juan A. Ramírez y la del Idolo, organismo que ha

impactado el óptimo desarrollo de las poblaciones ostrícolas (Palacios y Reyes,

1990). Otro impacto al recurso ostrícola es mencionado en SAGARPA, 2002, por la

presencia del hongo Dermocystis marinum

(ahora: Perkinsus marinus), a la

ostra americana Crassostrea virginica.

Este hongo ha provocado en la costa Este de Estados Unidos de Norteamérica, que

actualmente se estén realizando ensayos técnicos para introducir y suplantar el

ostión nativo Crassostrea virginica

(Palacios y Reyes, 1990).

La composición florística de la estructura del

manglar de la laguna de Tampamachoco, reporta a Rhizophora mangle, Avicennia

germinans, Laguncularia racemosa

y Conocarpus erectus. Utilizando el

método de Punto Cuadrante Centrado para el estudio de la estructura del

manglar, Bonilla et al. (1989)

calculan los parámetros de la comunidad y el valor de importancia para cada una

de las especies en tres zonas diferentes de la laguna. El manglar en las tres

zonas estudiadas, es de borde según la clasificación de Lugo y Snedaker (1974).

La zona 3 (Draga Quemada) es la que presenta los árboles más altos (9 metros),

mayor área basal (99.4 m2/ha) y un valor de importancia de 91.2. En

contraste con la zona 1 en donde las alturas de los árboles presentan un

promedio de 6 metros, área basal de 93.7 m2 /ha y valor de

importancia 78.7.

3.4.

Ambito socioeconómico

La pesquería de lisa y lebrancha es de gran

importancia para los habitantes ribereños de las costas de Tamaulipas y

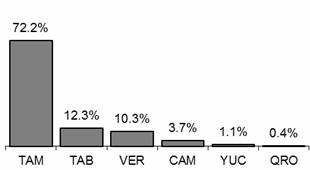

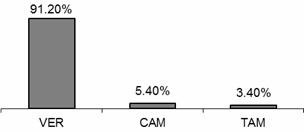

Veracruz; 72.2% de la captura de lisa proviene de Tamaulipas y 91.2% de

lebrancha se obtiene en Veracruz.

En Tamaulipas la principal zona de producción

es la Laguna Madre, donde operan 29 grupos sociales (Sociedades Cooperativas

Pesqueras, Sociedades de Solidaridad Social, Unidades de Producción Pesquera) y

10 permisionarios. La zona de influencia directa de la Laguna Madre se

distribuye jurisdiccionalmente en tres municipios: Matamoros, San Fernando y Soto

La Marina. Las diez principales localidades pesqueras se ubican en Matamoros:

La Capilla, Higuerillas y Mezquital; en San Fernando: Punta de Piedra,

Carbonera, Punta de Alambre, El Barranco del Tío Blas y Carvajal; y en Soto La

Marina, la localidad Enramadas.

En el Norte de Veracruz, destaca la laguna de

Tamiahua por su importancia en la captura, en la cual participan 2,706

pescadores que se registran en 10 sociedades cooperativas de producción

pesqueras, y 49 permisionarios, operando con 1,353 embarcaciones menores.

De enero a octubre la lisa tiene poco valor

comercial y representa 60%, sin embargo en noviembre y diciembre el valor de la

captura se incrementa significativamente por la comercialización de la gónada

de las hembras (hueva). El precio de la hueva de lisa se cotiza según el tamaño

de $85.00 a $110.00/kg, la molleja de 40 a $90.00/kg, filete de $20.00 a

$25.00, el pescado eviscerado sin gónada de $3.00/kg a $4.00/kg, la lisa macho

de $4.00/kg a $7.00/kg.

En 2012 en los estados de Tamaulipas y Veracruz

se obtuvo una producción de lisa de 3,799.70 ton de peso desembarcado, con

valor de $26,929.02 miles de pesos. Asimismo en ambos estados se registró una

producción de lebrancha de 2,774.18 t, con valor de $21,592.57 miles de pesos.

4.

Diagnóstico de la pesquería

4.1.

Importancia.

Las especies Mugil cephalus y Mugil curema

son muy apreciadas por los pescadores locales de la laguna Madre, Tamaulipas,

así como de la laguna de Pueblo Viejo y Tamiahua, en el estado de Veracruz. Estas

especies son de importancia mercantil debido a la comercialización de su carne

y su hueva la cual alcanza un valor mayor en el mercado.

De estas pesquerías, la lisa se encuentra

posicionada en el lugar 22 de la producción pesquera en México, mientras que

haciendo referencia a su valor recurso se coloca en el lugar 31 (CONAPESCA,

2011). Son de gran interés para los habitantes ribereños de las lagunas, ríos y

esteros de las costas de Tamaulipas y Veracruz, debido a la gran demanda de sus

gónadas, denominadas comercialmente como “hueva de lisa” y “hueva de

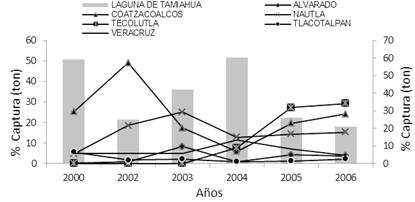

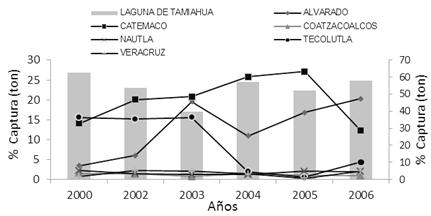

lebrancha”. De la región del Golfo de México, 72.2% de la captura de lisa

proviene de Tamaulipas, 10.3% de Veracruz, 12.3% de Tabasco, 3.7% para Campeche

y 1.1% de Yucatán (Fig. 7). Por su parte, Veracruz es el mayor productor de

lebrancha contribuyendo con 91.2% de la captura; le siguen Campeche con 5.4% y

Tamaulipas con 3.4% (periodo 2005-2010) (Fig. 8).

Figura

7. Participación Estatal de

lisa Mugil cephalus en el Golfo de

México (CONAPESCA, 2011).

Figura

8. Participación Estatal de

lebrancha, Mugil curema en el Golfo

de México, 2005-2010.

La producción pesquera de lisa ha posicionado

a Tamaulipas, como el estado con mayor producción de lisa. Uno de los aspectos

más atractivos comercialmente de la especie es precisamente su gónada, conocida

comúnmente como “hueva de lisa”, la cual es el órgano que le agrega valor en

forma natural a la producción, porque duplica o triplica el valor de la

producción. Esto ha traído consigo cierta problemática para su captura y su

regulación.

La lisa y la lebrancha presentan una migración

reproductiva masiva durante los meses de noviembre-diciembre y febrero-marzo

respectivamente; en esas migraciones se desplazan en cardúmenes de la laguna

hacia el mar donde se efectúa el desove. Esta temporada de reproducción es la

más crítica para las especies, ya que la gónada ("hueva") es muy

cotizada, y los organismos se hacen más vulnerables al arte de pesca. Por ello,

la época reproductiva es la etapa en donde se debe poner mayor énfasis en la protección

del recurso, garantizar el éxito reproductivo y la permanencia de la especie

como recurso pesquero.

Después de varios intentos para regular la

pesca de lisa y lebrancha en México, fue propuesta la norma oficial mexicana

NOM-016-PESC-1994 (DOF, 1995), basada en estudios de biología pesquera,

realizados desde 1977 en Tamaulipas y Norte de Veracruz (García, 1977, 1982 y

1991). Dichos estudios implementaban vedas experimentales donde se fueron

modificando la fecha de cierre de temporada año con año, hasta encontrar el

punto donde se maximizaba el éxito reproductivo. De hecho el concepto central

de este instrumento regulatorio es una veda reproductiva conjunta (ambas

especies) en las aguas litorales de Tamaulipas y Norte de Veracruz, que abarca

del 1º al 31 de diciembre (reproducción de la lisa) y del 1º al 28 de febrero

(reproducción de la lebrancha), de cada año. Esta veda conjunta se da debido a

que presentan características morfológicas, hábitos alimenticios, hábitats

semejantes y ambas inciden en el mismo arte de pesca, así mismo también

presentan una gran similitud en sus migraciones reproductivas, aunque con

diferencias de fechas; la lebrancha presenta estos movimientos reproductivos

durante febrero y marzo.

Esta regulación, que marca un periodo de veda

específico permite, por un lado, el desove de una parte de la población adulta

y por otro lado una fracción poblacional para la comercialización de la gónada,

tratando de mantener un equilibrio biológico y socioeconómico.

En la Laguna Madre operan alrededor de 29

grupos sociales dedicados a la pesca de escama, entre Cooperativas Pesqueras y

grupos de Solidaridad Social, y alrededor de 14 permisos para la pesca de

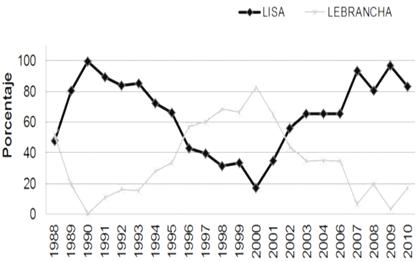

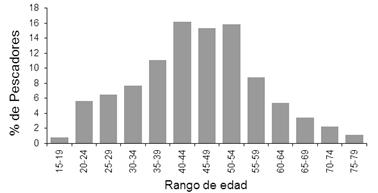

escama como permisionarios distribuidos entre la zona Norte, Centro y Sur de la